この記事は約10分で読めます。

事業拡大や事業の多角化に必要な資金を自己資金だけでまかなえない場合は、外部からの資金調達が必要となります。

資金調達方法は中小企業や小規模事業者によく活用されている日本政策金融公庫の支援や信用保証制度のほか、エンジェル投資家からの出資、ファクタリング、補助金制度など多岐にわたります。

自己資金と合わせて自社の事業拡大に必要な資金をどの程度集められるか、また資金が必要なタイミングを逃さず調達できるかによって、選択する(組み合わせる)資金調達方法が変わってきます。

今回は12の資金調達方法の基礎知識を確認するとともに、それぞれの資金調達を成功させるためのポイントについて解説していきます。

記事の目次

日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金|資金調達方法1

| 年率の相場 | 1.0~2.5%(担保不要の場合) |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 必要書類 | 借入申込書、企業概要書、事業計画書、不動産の賃貸借契約書、営業許可・資格または免許を証明するもの、青色申告決算書等 |

| 入金までの必要期間目安 | 3週間~1ヶ月 |

日本政策金融公庫は政府が100%出資している公的な政策金融機関です。民間の銀行から借り入れが難しい中小企業やこれから起業する方に対し、低金利で貸付を行っています。

日本政策金融公庫と言えば創業融資制度で知られていますが、創業期以降も引き続き利用できる一般貸付や中小企業経営力強化資金、IT活用促進資金などの融資制度があります。

金利が銀行のプロパー融資並みに低く、審査の可決率も高いため、条件を満たしているのであればぜひとも活用したい資金調達方法のひとつです。

日本政策金融公庫の融資制度を利用する場合、「書類審査」と「融資面談」が実施されます。したがって、審査に必要な書類の作成、融資の面談等の準備を十分に行うことが融資成功のカギを握ります。

既に事業を行っていて収支の実績があり、過去の返済実績も良好であれば審査の可決率も高くなりますが、創業間もない場合は実績がないため、事業計画書や事業の将来性をアピールするしかありません。

書類審査で提出が求められる「事業計画書」をいかに作成するか、融資面談については提出した事業計画書にもとづいた面接にいかに対処するかが、融資可否の重要なポイントとなります。

また、創業から1年以内の事業者であれば、創業支援融資のほうが審査に通る可能性が高くなる場合があります。

- 日本政策金融公庫(JFC)とファクタリングどちらを選ぶ?個人/中小企業の資金調達

銀行融資(プロパー融資)|資金調達方法2

| 年率の相場 | 0.9~3.5% |

| 融資限度額 | ~限度額なし |

| 必要書類 | 経営方針説明書(経営計画書)、商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、資金使途資料、決算書類一式、月次決算表(月次試算表)、今後の資金繰り計画他 |

| 入金までの必要期間目安 | 3週間~1ヶ月 |

プロパー融資とは信用保証協会を使わず、銀行が自行で調達した資金をみずからリスク負担して企業に直接貸し付ける融資のことです。プロパー(proper)には「正規の、本来の、独自の」という意味があります。

プロパー融資は信用保証付き融資と異なり、融資額に上限が設けられておらず、保証料も発生しません。銀行の審査を通過すれば、必要なだけの金額を借り入れることができます。

一方で、銀行側は100%自行の責任で貸し付けるため、仮に融資先企業が経営不振や倒産等で支払不能になれば、担保などで回収できなかった残債はすべて銀行の損失となります。したがって、プロパー融資は信用度の高い企業や取引先企業に限られ、審査もきわめて厳しいものとなっています。

プロパー融資を受けるには、大前提として自己資本比率が30%以上であること、業歴が最低3年(一般的には5年)以上あることが要件となります。

さらに、融資希望者は「定量的評価」と「定性的評価」の2つで評価されます。定量的評価とは資本や収支などの数字・データを分析して得られる評価、定性的評価とは経営者の人格や経営姿勢など数値化できない部分の評価です。

審査では過去数期にわたる決算書が分析され、売上総利益・営業利益が黒字、なおかつ経常利益もプラスなどの好条件が揃っていれば、定量的評価が高くなります。また、銀行の融資担当者との面談で経営者の人柄や経営力、事業への熱意や自信、信頼性、将来のビジョンなどの定性的評価を受けることになります。併せて、面談では経営者の経歴や個人資産などの側面調査も行われます。

銀行は審査によって明らかとなった定量的評価と定性的評価を合わせて、融資先企業に対する「信用格付け(格付け)」を行います。格付けは銀行が融資する企業を10~12段階でランク分けするもので、以下のように区分(債務者区分)されます。

| 格付け | 債務者区分 |

| 1~6 | 正常先 |

| 7~8 | 要注意先 |

| 9 | 要注意先(要管理先) |

| 10 | 破綻懸念先 |

| 11 | 実質破綻先 |

| 12 | 破綻先 |

プロパー融資が受けられるのは、基本的に格付けが「正常先」に区分された融資先企業で、格付けの評価が高いほど低い金利で融資を受けることができます。

したがって、プロパー融資を受けるためには、必要書類や面談の準備をしっかりと行うことはもちろん、銀行に高く評価される経営を現在まで続けていることがポイントとなります。

信用保証制度|資金調達方法3

| 年率の相場 | 0.45~1.90% |

| 融資限度額 | 無担保保証・・・8,000万円

有担保保証・・・2億円 |

| 必要書類 | 信用保証委託申込書、企業概要書、信用保証委託契約書、法人税確定申告書(確定申告書)2期分、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、納税証明書等 |

| 入金までの必要期間目安 | 1~3ヶ月程度 |

信用保証協会とは、プロパー融資を受けられない中小企業の保証人となり、融資が受けやすくなるようサポートする公的機関です。協会は47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。

プロパー融資では100%銀行がリスク負担しますが、信用保証制度では仮に融資先企業の返済が滞った場合、信用保証協会が銀行に企業に代わって立て替え(代位弁済)ます。融資先企業はこの保証を得る対価として、所定の信用保証料を支払います。

保証料率は審査時に判定され、原則として保証協会がリスクを評価、リスクが高くなるほど保証料が高くなります。

信用保証付き融資の審査はプロパー融資よりも緩く、起業したばかりで実績のない事業者でも借りられる他、利率を低くしたり、より長期で借りられたりとニーズに応じた保証制度が魅力です。

信用保証制度を利用可能な事業者は、中小企業基本法に定める中小企業者です。取引のある銀行経由で信用保証委託申込書、決算書、事業計画書などの必要書類を揃えて保証の申込みをします。

信用保証協会の審査を通すコツは以下の2つです。

- 申込書の企業概要欄を埋める

- 事業計画書を添付する

審査担当者は決算書や申込書といった書類から、その会社が資金調達をすることに経済的な合理性があるかどうかを判断します。企業概要欄は会社の事業のや業績について記載、経済的な合理性をアピールするための大事な材料です。

さらに、事業計画書を添付すると審査をより有利にすすめることができます。事業計画書には来年度の損益計画、資金繰り計画、製品・サービス別の売上目標等を記載して、計画的に経営をしていることをアピールしましょう。

信用保証協会の審査は事業内容や経営計画の合理性で融資を判断するため、申込書や事業計画書でそららを裏付けることが重要です。

不動産担保ローン|資金調達方法4

| 年率の相場 | 1.20~8.75%(固定金利)

0.85~8.35%(変動金利) |

| 融資限度額 | 数億円 |

| 必要書類 | 納税証明書、事業計画書、商業登記簿謄本、不動産登記簿謄本、住宅地図、公図、地積測量図、建物図面、固定資産税評価証明書、建築確認通知書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 1~2ヶ月(地方銀行)

1ヶ月以内(ノンバンク) |

不動産担保ローンは、土地や建物を担保にして融資を受けるローン商品です。企業の信用力だけでは不安な場合でも、不動産の担保価値が高く評価されれば、税金の滞納などが無い限り、低金利で高額融資が受けられる可能性があります。

現在、法人向けの不動産担保ローンを取り扱っているのは地方銀行とノンバンクです。金利には固定金利と変動金利があり、どちらを選ぶかは利用者の自由ですが、どちらが良いかは景気に左右されます。

不動産担保ローンの審査では不動産の鑑定評価のプロセスを経る必要があるため、無担保ローンよりも融資実行まで時間がかかります。

ただし、ノンバンクであれば比較的審査が緩く、入金までの必要期間は比較的短くて済むため、急ぎで資金が必要な場合はノンバンクの不動産担保ローンの活用を検討すると良いでしょう。

不動産担保ローンで融資を成功させる最重要ポイントは、価値の高い不動産を準備することに尽きます。

担保にする不動産は金融機関にとって貸し倒れリスクを回避するための「保険」であり、この保険の価値が高ければより低金利で高額な融資が受けやすくなります。金融機関側は「どんな不動産なら人が購入したい、住みたいか」を重視するため、築年数が新しい、駅や商業施設が近いなどの条件が揃っている不動産は価値が高いと判断されます。

さらもに、銀行の不動産担保ローンは申込時の年齢や年収、不動産のあるエリアなど事細かに制限されており、不動産そのものにも厳しい条件が設定されています。

一方でノンバンクの不動産担保ローンには、銀行ほど厳しい条件がありません。金利は銀行に比べてやや高めですが、借入のしやすさでは一考の価値があります。

ビジネスローン(事業者ローン)|資金調達方法5

| 年率の相場 | 3.0~18.0% |

| 融資限度額 | 10万~1,000万円 |

| 必要書類 | 印鑑証明書、登記事項証明書、決算書、納税証明書、事業計画書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 1~3営業日 |

銀行や日本政府金融公庫の融資は低金利という大きなメリットがある一方、融資実行までに時間がかかります。

ノンバンクが提供するビジネスローンであれば、時間的余裕がなく緊急で資金を用意しなければならないケースでも、短期間で事業拡大資金を調達できます。ただし、銀行融資と比べて金利や限度額等の点で不利な面があるため、慎重な検討が必要です。

ビジネスローンは銀行融資と比べて審査が緩いため、借り入れ自体は難しいことではありません。注意すべきは、最高金利が15~18%という銀行融資の10倍程度の金利の高さです。

たとえば、事業運転資金300万円を「金利1.5%・60回払いで銀行から借り入れるケース」と「金利15%・60回払いでノンバンクから借り入れるケース」では、同じ元利均等返済でも返済額に次のような差が生じます。

| 資金調達方法 | 借入条件 | 初月の返済額 | 最終月の返済額 | 返済総額 |

| 銀行(プロパー融資) |

|

53,750円 | 50,062円 | 3,114,360円

(うち利息 114,360円) |

| ノンバンクのビジネスローン |

|

87,500円 | 50,625円 | 4,143,750円

(うち利息 1,143,750円) |

事業拡大のために借り入れたのに、返済負担が大きすぎて資金繰りがままならないようでは元も子もありません。「金利の高いビジネスローンを借りてまで取り組む価値のある事業拡大かどうか」を検討する必要があるでしょう。

どうしてもビジネスローンで事業拡大の資金調達しなければならない場合は、「審査スピード」「限度額の大きさ」「金利」で比較してニーズに合ったビジネスローンを選ぶほか、借入後の資金繰りも考慮した返済計画を立てることが重要です。

- ビジネスローンを使うなら「ノンバンク」がおすすめ!銀行との違いや有効活用の方法を解説

- 【ビジネスローン10選】法人/個人事業主におすすめの無担保で即日借りれる事業融資

家族や知人からの借り入れ|資金調達方法6

| 年率の相場 | 0%~交渉による |

| 融資限度額 | 交渉による |

| 必要書類 | 交渉による |

| 入金までの必要期間目安 | 1日~ |

もっとも調達コストが低く、リスクも小さい資金調達方法は、家族や知人、社員、取引先等からお金を借りて事業拡大資金に充てる方法です。

金融機関の融資と違って審査が不要、早ければ即日で現金を調達することができます。また、お金を借りる代わりにリターンとして何らかのメリットを提供すれば、より借りやすくなります。

信頼がなければお金を借りることはできませんし、返済が滞れば信頼関係に傷がつく恐れがあります。家族や知人といった親しい関係性にあるとは言え、事業の収益性や経営者自身の熱意を伝えることが重要です。

ファクタリング|資金調達方法7

| 手数料 |

|

| 調達額の相場 | 数十万〜数千万円 |

| 必要書類 | 請求書、預金通帳、納税証明書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 即日~2週間 |

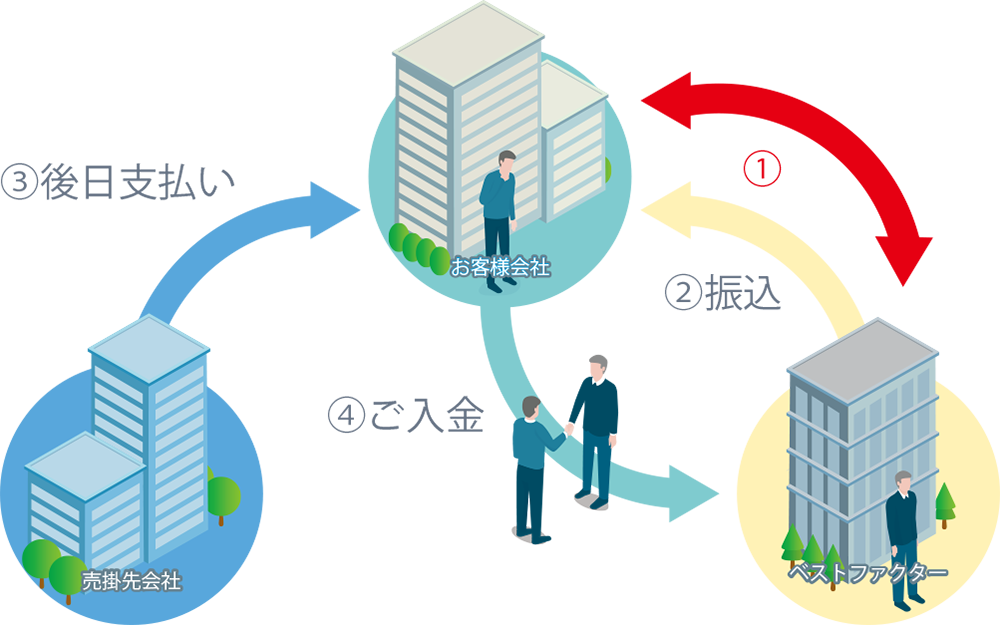

ファクタリングは、通常なら翌月末~翌々月末に支払期日となる売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化する債権売買取引です。

審査では売掛先の信用力が重視されるため、銀行やノンバンクから借り入れができなかった企業でもファクタリングなら資金調達ができる可能性があります。

ファクタリングはそれぞれ契約主体の異なる「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があり、売掛先に債権譲渡の同意が得られるようであれば3社間ファクタリングを、債権譲渡を売掛先に秘密にしておきたい場合は2社間ファクタリングをおすすめします。

手数料の相場は3社間ファクタリングが1~5%で、2社間ファクタリングが10~20%です。売掛先の信用力や過去の取引状況、あるいは利用者の人柄など、さまざまな要素で手数料は変動します。

ファクタリングの審査は融資と比べて緩いため、債権譲渡契約を結ぶこと自体は難しくありません。重要なのはファクタリングで手にした現金をどのように活用するかです。

ファクタリングはあくまでも1~2ヶ月後に支払われる売掛債権の早期現金化ですので、調達した資金の使いみちと資金繰り計画をしっかりと立てておかなければなりません。債権譲渡で事業拡大資金を調達する場合は、設備投資や人材採用など本来お金をかけるべきところを明確にした上で資金を投入しましょう。

優良なファクタリング会社の中には利用会社に対して無償の財務コンサルティング・サービスを提供しているところもあるため、事業拡大後の資金繰りについてアドバイスを受けることをおすすめします。

少人数私募債|資金調達方法8

| 年率の相場 | 2.0~5.0% |

| 調達額の相場 | 1,000万~1億円 |

| 必要書類 | 事業計画書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 1週間~1ヶ月 |

少人数私募債とは、49人(社)以下の投資家に対して発行することができる小規模な社債のことです。文字通り私的な募集であるため、証券会社経由で投資家を募ることはできず、会社の役員や社員、取引先、家族、利害関係者、親族、知人などの身内から募集することになります。

社債を引き受けた投資家は利息というリターンが得られます。多くの投資を募るためには高めの利率設定が必要となりますが、一般的なビジネスローンよりも資金調達コストは安くて済みます。

また、私募債は「Siibo(シーボ)」など社債発行のためのプラットフォームサービスを利用すれば簡単に発行できます。

銀行融資やビジネスローンは満期までに毎月の利息と元本を返済する必要がある一方、社債は満期になったら返済(償還)します。

満期は発行会社が3年、5年、10年など自由に決められますが、長ければ長いほど投資家にとっては不利となるため、金利設定と償還期間のバランスが私募債成功のカギとなります。

先ほど取り上げた「Siibo」のようなサポーターを活用して、発行手続きや社債設計のアドバイス受けるなどすると良いでしょう。

ベンチャーキャピタルからの出資|資金調達方法9

| リターン | 運用報酬としてファンド運用額の2%程度、成功報酬としてキャピタルゲインの20%程度 |

| 調達額の相場 | 1,000万〜数億円 |

| 必要書類 | 事業計画書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 3ヶ月 |

ベンチャーキャピタル(Venture Capital、VC)とは、ベンチャー企業等の未上場企業に投資して、その企業が上場した後に株式や事業を売却してリターンを得ることを目的とした機関のことです。投資による支援のほか、経営支援も行っているため、資金力や経営力に乏しいベンチャー企業にとって資金面・精神面での心強い味方と言えます。

ベンチャーキャピタルは企業へ資金を「出資」するため、銀行等の融資と異なり、企業側は調達した資金を返済する必要がありません。ただし、企業が利益を上げた場合、ベンチャーキャピタルには配当金を受け取る権利(利益配当請求権)があります。

ベンチャーキャピタルは大きく分けて以下の4種類です。支援を希望する企業は、自社の事業拡大が各VCの投資目的にかなっているかどうかを確認する必要があります。

| 独立系ベンチャーキャピタル | 起業家や投資家が独立して設立したベンチャーキャピタル。成長が見込める企業に出資を行うだけでなく、独自のノウハウを提供する。 |

| コーポレートベンチャーキャピタル | 投資を本業としない事業会社の傘下にあるベンチャーキャピタル。ベンチャー企業の上場や売却による資金回収のみならず、自社の事業とのシナジー効果にも期待した出資を行う。 |

| コーポレートベンチャーキャピタル | 政府や公的機関が運営するベンチャーキャピタル。日本のグローバル化推進を目的として、技術力の高い中小企業などに出資を行う。 |

| 金融機関系ベンチャーキャピタル | 金融機関が設立したベンチャーキャピタル。成長する見込みのある企業に出資を行い、上場後の売却を目的とする。 |

さらに、ベンチャーキャピタルは投資を行う際に積極的に投資先企業の経営に関わる「ハンズオン」と、資金は提供しても経営には直接手を出さない「ハンズオフ」の2つタイプに分けられます。

前者は事業の成長スピードを早められる反面、投資家との間に対立が起こりやすいというデメリットがあり、後者は対立が起こりにくい反面、事業が軌道に乗るまで時間がかかるというデメリットがあります。

ベンチャーキャピタルからの出資により事業拡大を成功させるためには、投資を受ける経営者・起業家が「成功」の定義を明確にし、事業成功の価値観が一致するVCを見極めることが重要です。

エンジェル投資家からの支援|資金調達方法10

| リターン | キャピタルゲイン |

| 調達額の相場 | 100万~1,000万円 |

| 必要書類 | 事業計画書他 |

| 入金までの必要期間目安 | 1週間~1ヶ月 |

エンジェル投資家とは、起業間もないベンチャー企業等に投資し、投資した以上のリターンを得ることを目的とした個人投資家です。

たとえば、アメリカのエンジェル投資家マイク・マークラは、創業間もないアップルコンピュータへ投資する代わりにアップル株式の3分の1を買い受け、二代目の社長も務めたことで知られています。

「融資」ではなく「投資」であるため、基本的にエンジェル投資家から出資を受けたお金は返す必要がありません。エンジェル投資家は投資先の会社が将来株式上場した際の出資金のキャピタルゲイン(売買差益)の獲得を目的としているからです。

銀行などの金融機関からの融資やベンチャーキャピタルからの出資が難しくても、魅力的で将来性のある事業・起業家であることをアピールできるのであれば、エンジェル投資家から投資を受けられる可能性が高くなります。

エンジェル投資家に会わないことには支援を受けることができません。ビジネスセミナーや起業家コンテスト、「Founder」をはじめとする起業家とエンジェル投資家のマッチングなどを活用して、エンジェル投資家と出会う機会を作りましょう。具体的に支援を希望するエンジェル投資家がいるなら、直接コンタクトを取ってみるのも一つの手です。

さらに、エンジェル投資家が出資するかどうかは、

- 投資したくなる事業であること

- 投資したくなる起業家であること

が重視されます。

事業の成長性や収益性をアピールすることはもちろん、経営者自身が「事業を成功させる意思」と「ビジネスの魅力」を、熱意を持って伝えることが重要です。

クラウドファンディング|資金調達方法11

| 手数料 | 1プロジェクトあたりの合計支援額の10~20% |

| 調達額の相場 | 数十万〜数千万円 |

| 必要書類 | 申込書、プロジェクト計画書、納税証明書等 |

| 入金までの必要期間目安 | 2ヶ月 |

クラウドファンディングとは、アイデアやプロジェクトを実現したい起案者が専用のインターネットサイトを通じて、不特定多数の人から出資を募る資金調達方法です。

法人・個人に関わらず、中小企業や小規模事業者の活動、事業に対するファンディングが増えつつあります。

クラウドファンディングでは「集めた資金を何に使うのか?」「出資した人に何を還元するのか?」が重要で、これらが魅力的であれば十分な資金調達が可能です。

日本国内のクラウドファンディングは「CAMPFIRE」や「Readyfor」などが知られています。

クラウドファンディングの種類は「購入型」「寄付型」「融資型」「ファンド型」「株式型」の5つに分けられます。

中でも中小企業や小規模事業者の事業拡大に有用なのが「購入型クラウドファンディング」です。購入型クラウドファンディングは出資者にリターンとして商品やサービを提供するくファウドファンディングで、資金調達やPR、テストマーケティングのために数多くのプロジェクトが立ち上がっています。

つまり、資金調達と併せて購入型クラウドファンディングをマーケティングツールとして活用することで、企画した商品やサービスを市場に投入する前に、どんな属性のユーザーから、どれくらいの反響を得られるかを試すことができます。

事業拡大支援事業補助金|資金調達方法12

| 手数料 | なし |

| 調達額の相場 | 数十万〜300万円 |

| 必要書類 | 補助金交付申請書、事業計画書、納税証明書、決算報告書、履歴事項全部証明書、定款他 |

| 入金までの必要期間目安 | 1年~ |

補助金とは、国や自治体が推進する起業促進、中小企業振興、女性の活躍支援といった政策に合致する事業に取り組む事業者を対象とした制度です。

融資であれば返済、出資であればリターンが必要となりますが、補助金は一部を除き返済が不要で、国や自治体が補助金の代わりに株式や債券を求めることもありません。

さらに、補助金は原則「後払い」です。交付の可否や補助金額は、「事前の審査」と「事後の検査」によって決定します。事前の審査では資格要件を満たしていること、事後の検査では国や自治体が推進する政策にかなった事業に取り組んでいるかがチェックされます。

制度によっては専門家のアドバイスや事業計画のブラッシュアップも受けられるため、今後のマネジメントに活用できるでしょう。

補助金は資格要件を満たしていれば必ず交付されるというものではなく、多くの申請者の中から選考・採択されるため、必然的に競争率は高くなります。申請する補助金によりますが、補助金申請の採択率は25〜40%程度と言われています。

申請が採択されるための鍵を握るのは、書類審査を通過できる魅力的な事業計画書を作ることと、審査委員との面接で事業内容をしっかりと説明することです。

補助金の審査委員は

- 事業の説明が明確であること

- 消費者のニーズに合っていること

- コスト意識が徹底されていること

を重視していますので、これらに沿った事業計画書、面接での受け答えを意識して申請に臨みましょう。より採択される確率を高めるには、補助金に精通した専門家の協力を得ることも大切です。

事業拡大の資金調達は「事業計画書」と「情報収集」がカギ

事業拡大・事業多角化に活用できる資金調達方法をご紹介しました。

いずれの方法で資金調達をするにも、事業計画書の作成と情報収集が資金調達成功の鍵を握っています。

本来、事業計画書は資金調達のみならず、自社が成長するためには欠かせない書類です。銀行や日本政策金融公庫、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家などは事業の将来性や収益性、経営状況、業績のデータを客観的に判断します。

さらに、自社のニーズに合った資金調達方法にはどんなものがあるか、調達コスト、調達できる金額、申請期間などの情報収集も重要です。

まずは経営者自身で取り組んでみて、そのうえで、わからない部分やコスト的に難しい部分を、顧問税理士やコンサルタントなど専門家にアドバイスをもらうと良いでしょう。