この記事は約16分で読めます。

ファクタリングと法律の問題が「偽装(似非)ファクタリング(悪質業者)」として討議の場に上げられることがあります。それは、ファクタリングという資金調達方法がわが国ではまだ比較的新しいものであり、法整備及び管理監督がなされていないことにその一因があります。

ファクタリングは、欧米圏では16世紀以前より利用されており、借入や投資とは異なる第三の資金調達方法として、経済産業省及び同省関係庁、並びに全銀協なども推奨している有効な資金調達の手段です。

国や地方公共団体では当たり前.pdf[出典:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_panhu2.htm]

しかしながら、現状、金融取引の様にファクタリングを規制する法律が存在しないことから、その妥当性が民法に委ねられることになるため、ファクタリングを利用する会社にとって不利な契約が発生し得る状態にあると言えます。

また、誠に残念ながら、こうした法律の穴を突いた営業を行う一部の悪質な業者も存在し、ファクタリングと称して違法な貸付を行うなど、現行の法律に抵触する行為を行っている事実も確認されています。

では、まだ認知度の低く法整備の整っていないファクタリングサービスですが、悪質な業者を見極める事はできるのでしょうか。その準法と違法の境界はどこにあるのでしょうか。

当記事では、ファクタリングの手数料の妥当性、金銭貸借契約(貸付)と債権売買契約(ファクタリング)の違い、偽装ファクタリング 業者の存在が問題視されている2社間ファクタリングについて解説していきます。

まずはファクタリングの定義から見ていきましょう。

記事の目次

ファクタリングの定義

ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行う商取引を指す。

参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/ファクタリング

ファクタリングは商取引であり、事業で生じた売掛金(請求書)を割引して第三者(ファクター)に売却することである。

英国では、通常、債務者が債権の譲渡について通知されず、債権の売り手がそのファクターに代わって債務を回収するという点で、取り決めは機密事項となっている。

参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Factoring_(finance)

Wikipediaによると「ファクタリングは売掛金を買い取って資金提供するサービス」であり、またイギリスのファクタリングは、通常2社間ファクタリングを指すと記述されています。

ファクタリングはイギリスをはじめ大航海時代の欧米圏で、貿易による売上の早期資金化や保険として誕生し、株式と同様に証券商品の1つとして認識されていました。

こうした事実をもって、2社間のみで契約するファクタリングが、それだけで直ちに問題視されることだとは言えません。

ファクタリング会社が負うリスク

2社間契約も3社間契約と同様、ファクタリング会社は、買い取った債権に関するすべてのリスクを想定して取引を行い、このリスクに応じて債権の割引を行います。米国では、ファクタリング会社が信用リスクを引き受けない場合、裁判所はほとんどのケースでその取引を担保付ローンとして扱います。

ファクタリング会社は以下のリスクを負います。

- 顧客およびリスクのある債務者に関連する相手方の信用リスク。

- 顧客による詐欺:偽の請求書発行、誤った請求、事前請求書発行、未割り当てのクレジットノートなど。

- 法的、コンプライアンスおよび税務上のリスク:さまざまな国で適用される多数の法律および規制。

- 契約上の紛争などの運用上のリスク。

- 資産への権利を保証する統一商法(UCC-1)。

- 給与税などに関連するIRS先取特権。

- ICTリスク:複雑で統合されたファクタリングシステム、クライアントとの広範なデータ交換。

次に、ファクタリングの契約と契約別に生じるリスク、事業内容について整理していきます。

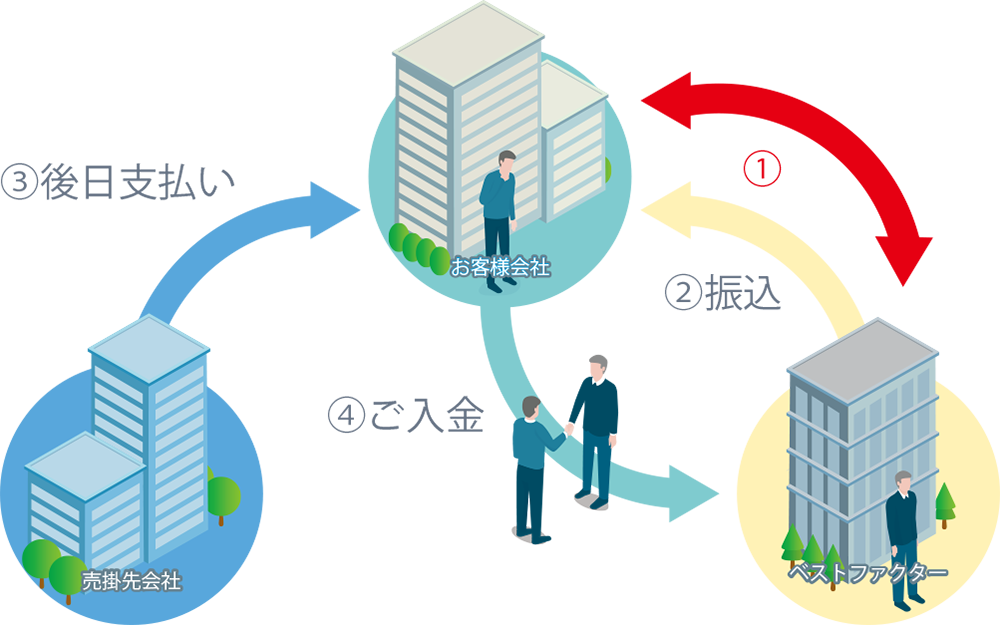

3社間(三者間)ファクタリングとは

3社間ファクタリングとは、ファクタリング利用会社とファクタリング事業者、売掛先の3社間の合意で成立する契約です。

3社間ファクタリングでは、売買の対象となった売掛先に対する売掛金は、買い主であるファクタリング事業者が回収し、もしその債権が回収不能となった場合の貸し倒れリスクを負担します。また、債権の売り主であるファクタリング利用会社に対する償還請求権はありません(ノンリコース)。

ファクタリング事業者が債権の回収を売掛先に対して直接行うには「ファクタリング利用会社から売掛先への通知」が必要です。

3社間ファクタリングでは、ファクタリング事業者は以下のリスクを負います。

- 売掛先の倒産等支払い遅延・不能リスク

2社間(二者間)ファクタリングとは

2社間ファクタリングとは、ファクタリング利用会社とファクタリング事業者の2社間の合意で成立する債権の売買契約です。

2社間契約も同様、もしその債権が回収不能となった場合の貸し倒れリスクを負担します。また同様、債権の売り主であるファクタリング利用会社に対する償還請求権はありません(ノンリコース)。

売掛先への通知を必要としないため、契約締結までのプロセスが単純で中小ファクタリング事業者で広く普及しています。また、3社間ファクタリングと比較して債権回収が不能となるリスクが高まるため、手数料は高くなる傾向があります。

2社間契約では、売掛先に債権譲渡の通知をしないため、通常、ファクタリング事業者は売掛先に直接債権の支払い請求を行いません。そのため、債権譲渡が行われた時点で債権者はファクターへ移行しますが、利用会社に対して売掛先に通常通り請求を行いその代金を引き渡しを受けるための「集金業務委託契約」を行います。

債権の買い主であるファクタリング事業者が売り主である利用会社に対して、買い取った売掛金に係る請求や回収などを無償で委託するという契約であり、利用会社は当該債権を回収後にファクタリング事業者に遅滞なく支払うと約定する契約の事です。

つまり、「通常通りに請求書の支払いを受けたら、そのままファクタリング事業者に入金してください」という契約を指します。

2社間ファクタリングでは、ファクタリング事業者は下記のリスクを負います。

- 売掛先の倒産等支払い遅延・不能リスク

- 利用会社の倒産等支払い遅延・不能リスク

- 利用会社の使い込みリスク

また、2社間ファクタリングは、簡易な取引であるその性質上、偽装(似非)ファクタリング業者が正規業者を装って営業する際にも用いられています。

次に、この記事の主題である2社間ファクタリングの装った違法貸付を行う偽装ファクタリングについてご紹介します。

偽装(似非)ファクタリングとは

偽装(似非)ファクタリングとは、主に2社間ファクタリング契約を装い、利息制限法を遥かに超過する金利で貸し付けを行うなどの違法行為を指します。

ファクタリングと貸付の違いは、集金不能になった場合の保全措置を取っているか否かによって判断されます。

悪質な偽装ファクタリング業者は、利用会社に対して債権の保全措置を取ります。この保全措置が担保性と判断されたり、また相応のリスクを負っていないという事実より貸付と判断される事になります。

先日偽装ファクタリングの注意勧告のため金融庁から資料が配布されました。

- 高額な手数料が差し引かれる。

- 契約書に「売買契約」で有ることが定められていない。

- 集金代行契約について回収できない場合に、支払いの責任を負う事になっている。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングは弁護士法などに違反しているのではないか?

と指摘されることがありますが、一定の条件を満たしている限りは違法ではなりません。

ファクタリングの法的根拠や違法性が疑われる法律との関係性について解説していきます。

- ファクタリングとの民法の関係性

- ファクタリングと弁護士法

- ファクタリングと債権管理回収業に関する特別措置法

ファクタリングとの民法の関係性

ファクタリングの根拠は基本的に民法のみです。

(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

引用:e-Go法令検索|民法

民法第466条では債権の譲渡が認められており、ファクタリングで債権の譲渡が認められるのも民法で債権譲渡が認められているためです。

なお、民法改正によって譲渡禁止の特約がついている債権も譲渡できるようになりました。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

引用:e-Go法令検索|民法

ファクタリングにおいても譲渡禁止特約がついている売掛債権もファクタリング会社が買取に応じるのであれば売却可能です。

なお、ファクタリングには手数料の上限などの業務内容の詳細を規定したいわゆる業法は存在しません。

民法だけがファクタリングの法的根拠です。

ファクタリングと弁護士法

ファクタリングは弁護士法に違反しているのではないか?と言われることは多々あります。

弁護士法では弁護士だけが業として行うことができる行為を定めているためです。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索|弁護士法

ファクタリングはまさに「報酬を得る目的で」債権の回収などの法的事務を取り扱う行為です。

弁護士ではないファクタリング会社がこれらの法律行為をおこなうことを、違法行為なのではないか?

と指摘する声があるのです。

しかし弁護士法第72条の末尾には「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」との一文があります。

債権回収については「債権管理回収業に関する特別措置法」という別の法律が存在するので、必ずしも債権回収をファクタリング会社がおこなうことが即弁護士法違反になるわけではありません。

ファクタリングと債権管理回収業に関する特別措置法

債権回収については、債権管理回収業に関する特別措置法という特別な法律があるので、債権回収を営利目的で弁護士以外の者がおこなうことは必ずしも違法ではありません。

債権管理回収業に関する特別措置法とは債権管理回収業(サービサー)が債権回収する際の業務内容などについて詳細に規定した法律です。

そして、債権管理回収業が回収できるのは、特定金銭債権のみと決められています。

特定金銭債権とは、いわゆる不良債権で、期日通りに支払いが履行されている正常な売掛債権ではありません。

ファクタリングでは、正常な売掛債権を売買する行為です。

ファクタリング会社が譲渡を受け回収する債権は特定金銭債権ではないので、厳密にいえば債権管理回収業に関する特別措置法で認められている債権回収ではないことになります。

しかし、衆議院における国会答弁で国は実質上、ファクタリングを債権管理回収業に関する特別措置法の例外であることを認めています。

衆議院の答弁

衆議院ではファクタリングの法的根拠について次のような質問がおこなわれたことがあります。

債権回収会社は、法務省の営業許可を受けて不良債権の処理等を行っている。債権の処理に関して、特定金銭債権に当たらない不良債権となる前の決済期日前の売掛債権をファクタリングで現金化した場合、債権管理回収業に関する特別措置法の適用対象とはならない。

しかしながら、ファクタリング業者が債権者への遡求権なしで買い取り、前払い金融、回収リスク負担、回収代行など売掛債権に関する管理一切を総合的に行っていることに鑑みると、実態として債権回収会社が行う債権管理回収と変わらない状態である場合には、これに対して債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制を設けるべきではないか、政府の見解を問う。

引用:衆議院|ファクタリングの法規制に関する質問主意書

ファクタリングで買い取る売掛債権は正常な債権なのだから、債権管理回収業に関する特別措置法の適用とならないが、ファクタリングについても債権管理回収業に関する特別措置法の対象とすべきではないか?という趣旨の質問です。

これに対して政府は次のように回答しています。

御指摘の「債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

引用:衆議院|衆議院議員丸山穂高君提出ファクタリングの法規制に関する質問に対する答弁書

国は実質的に回答を避けており、ファクタリングについては債権管理回収業に関する特別措置法の規制対象ではないものの、存在そのものについては認めていることがわかります。

ファクタリングは「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて営業しているわけではありませんが、債権管理回収業に関する特別措置法違反というわけでもないのが実情です。

法務省はファクタリングを認めている

法務省は、「債権管理回収業に関する特別措置法の概要」という資料を公表しており、その中で特定金銭債権の事例として次のように明示しています。

(1) 特定金銭債権の定義(取扱債権の範囲)

「特定金銭債権」とは次に掲げるものをいう。(2条1項関係)

<1> 金融機関等(金融機関の連合会、政府系機関、保険会社、貸金業者、政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権

<2> 金融機関等の有していた貸付債権

<3> 金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権

<4> リース契約に基づいて生じる金銭債権

<5> 証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権

(中略)

<15> いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。)

引用:法務省|債権管理回収業に関する特別措置法の概要

法務省は明確にファクタリング業者が「業務として買い取った金銭債権」を保有していると認めています。

この点もファクタリングは違法行為ではないと国が認めていることがわかります。

ファクタリングについては、法的な根拠は民法だけですが、弁護士法にも債権管理回収業に関する特別措置法にも違反しているわけではなく、国が存在を認めている行為であることがわかります。

金融庁のファクタリングに関する注意喚起

金融庁はファクタリングの利用に関して注意喚起をおこなっています。

金融庁が違法性を指摘しているファクタリング業者の特徴は次の3つです。

- 手数料が法外な業者

- 未回収時のリスクを負わない業者

- 給料ファクタリング

金融庁が違法性を指摘しているファクタリングの形を金融庁の注意喚起を紹介しながら解説していきます。

手数料が法外な業者

金融庁は手数料が法外な業者は偽装ファクタリングであるとしています。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である

といったケースは、偽装ファクタリングの疑いがありますので、ヤミ金融を利用しないよう、十分注意してください。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

「ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額」というのは、控除される手数料が高すぎて、入金額が少なくなってしまうということです。

2社間ファクタリングではどんなに手数料が高くても20%程度ですので、20%を超える手数料を設定する業者とは取引をしないようにしてください。

未回収時のリスクを負わない業者

ファクタリングで売却した売掛債権が回収不能になった際の、その損失を負わない業者も偽装ファクタリングであると金融庁は明言しています。

ファクタリングとして行われ、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、

○ 売主が債権を買い戻すこととされている

○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

ファクタリングが貸付と異なる点は、未回収時のリスクを負うかどうかです。

にも関わらず、回収不能になった場合に、売主が買い戻しをしなければならない契約や、業者へ未回収の代金を利用者が補填しなければならない契約は貸金業に該当します。

ファクタリングの高額な手数料について、衆議院の答弁で国は次のように回答しています。

「ファクタリング」のうち金銭の貸付けに該当するものについて、債権者の受ける元本以外の金銭がいかなる名義であるかを問わず、利息制限法第一条に規定する利率により計算した金額を超えた場合には、その超過部分は同法に基づき無効となる。

引用:衆議院|衆議院議員丸山穂高君提出ファクタリングの法規制に関する質問に対する答弁書

未回収時のリスクを負わないファクタリングは実質的な貸付であり、実質的な貸付をおこなっているにも関わらず利息制限法の上限利率を超える手数料を設定しているファクタリングは「無効」と判断されます。

給料ファクタリング

給料ファクタリングとは、個人が勤務先から受け取る給料のうち、給料日前のまだ支給されていない給料を「給料債権」とみなして業者へ売却することで、給料日前に給料相当額を受け取ることができる行為です。

給料ファクタリングについて金融庁は明確に違法としています。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。

(中略)

ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

引用:金融庁|ファクタリング利用に関する注意喚起

給料ファクタリングについては明確に違法行為です。

絶対に給料ファクタリングは利用しないよう、徹底してください。

違法性の高いファクタリング業者を利用するリスク

違法性の高いファクタリング会社を利用してしまうことには次のようなリスクが生じてしまいます。

- 悪質な督促をされる

- 未回収時の責任を負わされる

- 闇金に情報が回覧される

- 高金利でお金を借りさせられる

違法性の高いファクタリング業者を利用するということは、闇金からお金を借りるということですので、十分注意しましょう。

違法性の高いファクタリング業者を利用することの4つのリスクについて解説していきます。

悪質な督促をされる

偽装ファクタリングを利用すると悪質な督促がおこなわれることがあります。

これは闇金からお金を借りた場合と同じです。

闇金からお金を借りて返済ができないと、早朝から深夜まで自宅や勤務先へ督促の電話がかかり、そこでは脅迫的な罵詈雑言が繰り返されます。

また、自宅への貼り紙やお悔やみ電報など、心理的に負担を与える様々な方法で督促をおこない「お金を払えば救われる」という精神状態になるよう追い込みます。

金融庁は悪質な取り立てについて次のように明記しています。

悪質な業者から、業務の平穏を害するような取立てが行われるおそれがあります。

最高裁判所の判例では、権利の実行について、権利の範囲又は社会通念上一般に、忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪又は脅迫罪が成立することがあるとされています(参考:最高裁判所昭和27年5月20日判決)。

悪質な取立ての被害に遭った場合には、警察に相談をお願いいたします。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

偽装ファクタリングを利用すると、利用者や売掛先企業に対してこのような督促がおこなわれ、自分だけでなく従業員や取引先にも大きな心理的な負担をかけてしまうことになるので、絶対に利用しないでください。

未回収時の責任を負わされる

偽装ファクタリングを利用すると未回収時の責任を負わされる点にも注意しましょう。

偽装ファクタリングでは償還請求権なし(ノンリコース)で契約されることはまずありません。

売掛債権が未回収になった場合、当該債権の買い戻しを強要されるか、代金の補填を求められるかのいずれかです。

ファクタリングで借入よりもはるかに高い手数料を支払う意味は、売掛債権の回収リスクから解放されるためです。

しかし、偽装ファクタリングを利用すると、万が一の場合に代金の補填を求められるため、高額な手数料を支払っている意味がありません。

ファクタリングは必ず償還請求権なしの業者を選択しましょう。

闇金に情報が回覧される

偽装ファクタリングを利用すると、業者の情報が闇金業者内で回覧されてしまいます。

偽装ファクタリングのようなファクタリングを利用する事業者はお金に困っている業者です。

闇金はこのような業者をターゲットにして、超高金利でお金を貸し付け、利息の返済しかできないようにします。

そして、延々と利息だけを支払わせ続けるのが目的です。

闇金にとってお金のない事業者は格好のカモですので、偽装ファクタリングを利用するとその情報が回覧または売買され、頻繁に闇金からの勧誘の電話やDMが届くようになります。

高金利でお金を借りさせられる

偽装ファクタリングを利用すると、闇金に情報が回覧され、融資の勧誘が頻繁に届くようになります。

闇金は銀行などからお金を借りられない業者に対してもほぼ審査なしで融資を実施するので、どうしてもお金に困っているタイミングの場合には、闇金からお金を借りてしまう可能性があります。

しかし、闇金からお金を借りた際の金利は非常に高額です。

闇金の金利は10日で1割(トイチ)が基本です。

100万円借りた場合、10日で10万円、1ヶ月で30万円の利息が発生します。

たった100万円を闇金からしか借りられない企業が1ヶ月30万円もの利息を支払っていくのは困難です。

ましてや元金の返済をおこなうことはさらに難しくなります。

元金の返済ができなければ、利息は永遠に発生し続けるので、闇金利用者は半永久的に利息だけを支払い続けなければならなくなります。

これが闇金の手口です。

闇金は偽装ファクタリングを入り口に、お金に困っている事業者に近づき、その後は超高金利でお金を貸し付けてカモにしてしまいます。

偽装ファクタリングは闇金ですので、絶対に近づかないでください。

偽装(似非)ファクタリングの違法性

貸付とファクタリング、貸付の利息とファクタリングの手数料とは全くの別物です。

ファクタリングは、企業が所有する売掛金(売掛金)をファクタリング事業者へ手数料を支払って売却する売買契約です。

売掛金を「売買」している点において、売掛金の担保や金銭の貸付けではないため、ファクタリング取引に対して金利を制限する利息制限法や貸金業法が適用されることはありません。

しかし、過去には「利用会社が債権買取代金の一部しか受け取っていないこと」「支払いの遅れで違約金を支払わせたこと」などをめぐり、利息制限法違反や貸金業法違反として「ファクタリング手数料の妥当性」が問われる悪質な偽装(似非)ファクタリング事業者が提訴され、ファクタリング事業者に対し、受け取った金額の一部の返還を命じた判例もあります。

現在でも、ファクタリングを隠れ蓑にして高額な手数料を要求したり、利用者に不利な保証などの契約を持ちかけたりする貸付行為など、悪質な偽装(似非)ファクタリングが少なからず横行しています。

では次に、偽装(似非)ファクタリングの違法性を理解するために、まずはファクタリングに利息制限法を適用した判例を見ていきましょう。

ファクタリングに利息制限法が適用された判例

平成29年3月3日判決の「当事者間のファクタリング取引が金銭消費貸借及びその返済に準じるものとされた事例(判例タイムズ1439号179頁)」の概要はおおむね次のとおりです。

- 利用会社(原告)は、100万円の債権をファクタリング事業者(被告)に売却する。

- 被告は債権の売買代金を100万円と決めつつ、原告に内金として60万円だけを支払う。

- 被告が原告から債権全額の弁済を受けたら残り40万円を支払う(被告が満額を回収できなかった場合は払わなくてよい)。

- 原被告間で上記の金銭の授受が繰り返された。

原告の訴えは、原告が支払うべき約定の金額と原告が受領した金員との差額は、被告から原告に支払われる代金額を仮に貸金の元本とした場合、利息制限法所定の制限利率による利息額を大きく上回るものだったため、原告がその過払金相当額の返還を求めたものです。

判決では原被告間の契約が「形式上は債権譲渡」であるものの、その実態は「金銭消費貸借」であるとして、被告が取得した利息制限法所定の制限利率による利息を上回る金額(過払い金)の返還が命じられました。

この貸付と判断された判例で重要なポイントは次の3つです。

- 手数料とファクタリング事業者が負うリスクの妥当性。

- 利用会社が債権売買代金の一部しか受け取っていないこと。

- ファクタリング事業者が債権の一部のみを買取対象としたこと。

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

ここではわかりやすく以下の数字を用います。

| 債権額 | 120万円 |

|---|---|

| 買取額 | 100万円 |

| ファクタリング手数料 | 20万円 |

| ファクタリング手数料率 | 20% |

| 保証金 | 40万円 |

判例のポイント①手数料とファクタリング事業者のリスクの妥当性

ファクタリングの手数料は、ファクタリング事業者が負担するリスクに準じています。

たとえば、売掛先が上場企業や国・自治体の機関など、ファクタリング事業者が負う債権回収リスクがきわめて低い場合は手数料が低く設定されます。

つまり、判例の様に偽装ファクタリング事業者が保全措置を取るなど、事実上負うリスクが低いにも関わらず高い手数料を設定した場合、リスクと手数料額の程度が乖離していると判断されることがあります。

判例では手数料とファクタリング事業者のリスクの妥当性について、次のように指摘しています。

- 原告・被告間の金銭の授受が、仮に金銭消費貸借契約であれば、被告は利息制限法で定められた制限利率の限度でしか利息を収受することができない。

- 債権の売買契約という名において、利息制限法で定められた制限利率による利息を上回る差額を取得するならば、これを正当化できる事情があるべき。

金銭消費貸借契約の場合は、利息制限法により最大で年利20%と規制があるため、それ以上の利息を受け取ると過払い金となります。

仮に偽装ファクタリング事業者が利息制限法を超える利息を受け取り、自社の利益とするならば、高い手数料を受け取るだけのリスク(債権回収リスク等)を負うべきというのが本件の主旨です。

したがって、ファクタリング事業者が高額なファクタリング手数料を正当化するだけのリスクを負わない限り、「ファクタリングと称した貸付」とみなされても否定できません。

判例のポイント②利用会社が債権売買代金の一部しか受け取っていないこと

本件の事案では、偽装ファクタリング事業者は債権の売買代金を100万円と決めつつ、利用会社に内金として60万円だけを支払い、残りの40万円は偽装ファクタリング事業者が利用会社から債権全額の弁済を受けたら支払う(保証金)という契約内容でした。

つまり、売掛金120万円を60万円で買い取り、利用会社からの80万円の支払いで弁済・相殺するという事です。

偽装ファクタリング事業者は債権売買代金40万円の支払いを先延ばしにしているだけで、債権の残り40万円分が焦げ付いたとしても20万円の損失にしかなりません。

さらに、債権の残額が貸付で設定される「担保」や「保証」とみなされるような扱いとなっており、この点についても判例の金銭授受は債権売買契約とは言い難い実態があります。

判例のポイント③偽装ファクタリング事業者が債権の一部のみを買取対象としたこと

こちらは②の論点と同様ですが、利用会社の債権の査定額を請求書額面から割り引く形や、また、利用会社が希望する最低額のみを支払ったという事です。

登記を行わない限り、通常、売掛金はいくつかに分割できるものではないため、たとえ一部であっても事実上その全額を押さえることになります。全額譲渡するのではなく、その一部のみを対象としている点で、②同様、偽装ファクタリング事業者の債権回収のリスクは軽くなっています。

そのため、その意図がなくともこれが担保性として判断される可能性があります。

ファクタリングが金銭貸借契約とみなされるケース

判例の原被告間の金銭の授受は、ポイント①~③により金銭消費貸借契約に準じるもので、利息制限法の類推適用を受けるものと判断されました。

他にも、次のような場合はファクタリングが金銭貸借契約とみなされるケースがあります。

その他の判例④利用会社の支払い遅延に対して違約金を支払わせたこと

支払日に支払いができないことを理由に違約金を請求した業者があり、こちらも判例で貸金行為とされています。

利用会社が売掛金を回収したにも関わらず偽装ファクタリング事業者に対する支払い業務を怠ったケースでは「違約金」としてひと月あたり買取額の 2~3 割の金額を支払わせることにより弁済の期限を延長しました。

しかしこれが、貸付額に対する金利に相当すると判断され、こちらも利息制限法との差額の返還が命じられました。

- 利用会社が債権売買代金を支払えない場合に違約金が発生する旨の契約をする。

- 支払い期日に全額支払わせず、これを利息ないし違約金扱いとして、それ以後に全額支払わせる。

- ファクタリングと称して債権を担保にした貸付(ABL)を行っている。

実際に、ファクタリングを隠れ蓑にして貸付を行っていた貸金業法が貸金業登録をしていなかったために逮捕され、有罪判決を受けた事例もあります。

本来のファクタリングは債権売買契約で、金銭貸借契約の返済や利息といった概念はなく、3社間ファクタリングでは売却した売掛債権の支払いを受け取る権利はファクタリング事業者に移ります。

しかし、2社間ファクタリングは売掛先を介さずに取引が行われるため、債権を売却した利用会社の口座に売掛先からいったん売掛債権が支払われ、受け取った金額をファクタリング事業者へ渡す仕組みです。

安心して利用できる2社間ファクタリング8選

違法性の心配がなく、安心して利用できるファクタリング会社は次の社です。

- OLTA

- ベストファクター

- ラボル

- ペイトナーファクタリング

- ビートレーディング

- トップマネジメント

- アクセルファクター

- 日本中小企業金融サポート機構

これらのファクタリング会社であれば、安全かつスピーディーに安価にファクタリングを利用できます。

違法性の心配がないおすすめのファクタリング会社の特徴やスペックを詳しくご紹介していきます。

OLTA

| 種類 | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2%~9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン |

OLTAはオンライン完結型のファクタリングを日本で最初に広めた事業者として、大きな注目を集めた会社です。

多くのベンチャーキャピタルや大手企業から出資を受けており、資本金は130億円を超えています。

さらに、全国の金融機関と提携し、金融機関の顧客に対してファクタリングを販売しています。

大手企業が出資したり、金融機関が提携するほどの企業ですので、業者としての信頼性は抜群で違法性の心配はありません。

手数料の上限9.0%は小規模のファクタリング会社の中でも最低水準です。

また請求書のアップロードから24時間以内に審査回答を得られ、そのまま即日入金を受けられます。

業者の信頼性だけでなく、手数料の低さやスピードなどを重視したい方にOLTAはおすすめです。

ベストファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | 対面 |

弊社ベストファクターはお客様との対話を重視して審査を行なっています。

審査では必ず面談を実施し、財務コンサルティングをおこないます。

そこで、お客様にとって最適な資金調達方法はどのような方法なのかを検討し、ファクタリングが最適な資金調達方法であると判断できた場合のみ、ファクタリングを実施します。

悪徳業者のように、借入よりもコストの高いファクタリングを無理にお客様に対して勧めるようなことはいたしません。

契約時には面談が必須となりますが、東京新宿の弊社事務所までの訪問が難しい場合には弊社の担当者が出張させていただきます。

お気軽にお申し付けください。

ラボル

| 種類 | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 1万円〜上限なし |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短60分 |

| 手続き方法 | オンライン |

ラボルを運営するのは東証プライム上場企業の100%子会社です。

実質的には上場企業が運営しているサービスですので、安心して利用でき、業者の違法性の懸念はまったくありません。

また、ラボルの手数料は10%で固定されているので、法外な手数料を要求される心配も皆無です。

さらにラボルの最大の特徴は圧倒的な対応力です。

24時間365日、最短60分入金に対応しているので、土日祝日でも24時間、曜日や時間を問わずにすぐに資金調達できます。

1万円から上限なしで買い取りを実施しているので、個人事業主やフリーランスから大手企業まで幅広く利用できます。

上場企業が運営するサービスで、対応力抜群の安心して利用できるファクタリングサービスです。

ペイトナーファクタリング

| 種類 | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 1万円〜100万円(初回は25万円まで) |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短10分 |

| 手続き方法 | オンライン |

ペイトナーファクタリングはコンピューターによる自動審査と、スピード入金で注目を集め、数々の企業から出資を受けている優良業者です。

手数料は10%固定と法外な利率を要求させることはなく、違法性の心配などはありません。

あらかじめアカウントを作成しておけば申し込みから入金までは最短10分で完了します。

最短10分の入金は大手消費者金融のカードローンよりも速いので、緊急で資金が必要になったときに備えて、アカウントだけ作成しておいて損はないでしょう。

ペイトナーファクタリングは小規模事業者専用のサービスです。

買取額の上限は100万円と主要業者の中で最も少なく、初回は25万円までしか利用できません。

売上規模の大きな事業者は活用できませんが、個人事業主やフリーランスの方は相当気軽に利用できるサービスです。

ビートレーディング

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | 対面 |

ビートレーディングは店舗型の独立系ファクタリング会社の中で最も実績と知名度がある業者です。

累計買取額は1,300億円超、累計取引社数は5.8万社超で、非常に多くの人が利用しています。

東京、仙台、名古屋、大阪、福岡に店舗を構え、日本全国に展開している企業ですので、業者としての信頼度は高く、違法性の心配はありません。

担当者の専門性が非常に高く、審査の際馬ファクタリングによる資金調達だけでなく、財務コンサルティングを受けられます。

オンライン契約にも力を入れており、オンラインであれば最短2時間で資金調達可能です。

顧客との契約は弁護士ドットコム監修のクラウド契約サービスのクラウドサインで締結し、顧客の情報はSalesforceで保管します。

情報管理も徹底している業者ですので、安心して利用できます。

トップマネジメント

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:3.5%~12.5% 3社間ファクタリング:0.5%~3.5% 注文書ファクタリング:3.5%~12.5% ゼロファク:3.5%~12.5% 電ふぁく:1.8%~8.0% ペイブリッジ:3.5%~12.5% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

トップマネジメントは店舗型の独立系ファクタリング会社として高い信頼と豊富な実績と信頼を誇る企業です。

創業15年とファクタリング会社としては長く、累計取引社数は5.5万社と豊富な実績を誇ります。

そしてトップマネジメントは東京商工会議所の会員でもあります。

ファクタリング会社でありながら、商工会議所会員というのは非常に珍しく、この点からもトップマネジメントは地域からの信頼も厚い業者であると言えるでしょう。

取り扱っているファクタリングの種類が豊富で、2社間、3社間ファクタリングだけでなく、注文書ファクタリングや補助金申請とファクタリングを同時に実施するゼロファクなどの取り扱いがあります。

特に、売掛先からの入金口座をトップマネジメントが管理する利用者名義とするだけの電ふぁくは上限8%の圧倒的に低い手数料で利用できます。

売掛債権を活用したさまざまな資金調達方法を提案してくれる専門性の高い業者ですので、融資以外の資金調達方法を探している方はトップマネジメントへ相談してみるとよいでしょう。

アクセルファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 30万円〜上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:3%〜10% 3社間ファクタリング:1%〜8% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

アクセルファクターは国が中小企業支援の専門家として豊富な知識と高い専門性を持っていると認めた事業者だけが認定される経営革新等支援機関です。

国が認定している事業者ですので、違法性などの心配はなく安心して利用できるのはもちろん、担当者には高い専門性があります。

資金調達のみならず、財務状況の改善などの相談もできるでしょう。

また、ファクタリングの商品性も優秀です。

2社間ファクタリングでも上限手数料は10%と、店舗型のファクタリング会社として最低水準です。

さらに、ホームページには申込者の半数は即日入金と明記されているので、入金スピードにも定評があります。

業者の安全性、手数料の低さ、入金スピードと三拍子揃った優良ファクタリング会社です。

日本中小企業金融サポート機構

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 1.5%~10% |

| 入金スピード | 最短3時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

日本中小企業金融サポート機構も、国が中小企業支援の専門家として認定している認定経営革新等支援機関です。

本格的なコンサルティングを行う事業者ですので、高い専門性と豊富な実績で資金調達だけでなく、財務コンサルティングや資金繰り改善などのアドバイスを受けられます。

また、日本中小企業金融サポート機構は、法人形態が一般社団法人です。

一般社団法人は株式会社とは異なり、非営利団体ですので日本中小企業金融サポート機構は手数料が低く、上限10%と低コストで資金調達が可能です。

コンサルティング会社ですので、以前は来店か郵送でしか契約ができませんでした。

しかし、最近は日本中小企業金融サポート機構onlineというオンライン完結型のサービスを実施しています。

日本中小企業金融サポート機構onlineであれば、非対面で最短3時間で入金を受けられるので、急いで資金が必要な方も活用できます。

業者の安全性や信頼度や手数料の低さに加え、入金スピードにも優れた安心できるファクタリングサービスです。

2社間ファクタリングのこれから

ファクタリングの妥当性は、ファクタリング手数料の妥当性と言い換えることができます。

2社間ファクタリングの契約を締結する際、通知等をしないことから、通常、直接売掛先への請求を行わないため、ファクタリング利用会社と「業務委託契約(集金)」を締結します。

業務委託契約について、「2社間契約における債権回収業務代行委託契約は、本来3社間ファクタリングでは省かれるはずの回収業務を当契約会社に負担させたままであること」など、2社間ファクタリングの妥当性の判断のひとつに業務負担の割合があるというような微妙な論点があります。

しかしこの論点について、2社間ファクタリングをリスク面から説明することができます。ファクタリング事業者は債権回収業務を利用会社に委託しているものの、例えば債権回収会社の様に債権回収にかかる猥雑な手続きを行ったり、その未回収リスクを負うというわけではなく、「実質的に、利用会社は今までの取引となんら変わらずその支払を受け取る」だけであるため、債権回収業務の負担を負わせているとまでは言うことできません。また、もしその債権が回収できなくなった場合、その貸し倒れリスクをファクタリング事業者が負担することになります(ノンリコース)。

これら手間とリスク面のバランスを考慮すると、一部で誤って認識されるている様な、「2社間ファクタリングの業務委託契約(集金)はファクタリング事業者の負う業務が免除されているため信用リスクが軽減されている」という議論は事実に反しています。

ファクタリングとは、売掛金の早期資金化を目的として、保有売掛金をファクタリング事業者に売却することであり、また、2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングとは異なる、大事な取引先からの信用を失いたくないという利用会社のニーズによって選択される資金調達の手段です。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは、利用会社のニーズによって選択されるものであり、何百年も以前より進化して来たファクタリングサービスは、これからもテクノロジーや経済の進展に伴って、2社間・3社間ともにさらなる発展を続けて行くでしょう。