この記事は約12分で読めます。

ファクタリングを利用する際は、手数料が発生します。その手数料がどれくらいかかるのか気になっていませんか?手数料の金額が思いのほか高ければ、ファクタリングの利用を検討し直す必要があるかもしれません。

そこで本記事では、ファクタリング手数料の相場費用と内訳について解説します。さらに、手数料を抑えるコツや手数料が安いファクタリング会社も紹介するので、コストが気になる方はぜひ参考にしてください。

本記事を読めばファクタリングの手数料を詳しく理解し、より賢く利用できます。十分な知識を身につけ、手数料の安いファクタリングサービスで資金調達を実現しましょう。

記事の目次

ファクタリングとは?利用するメリット・デメリットを解説

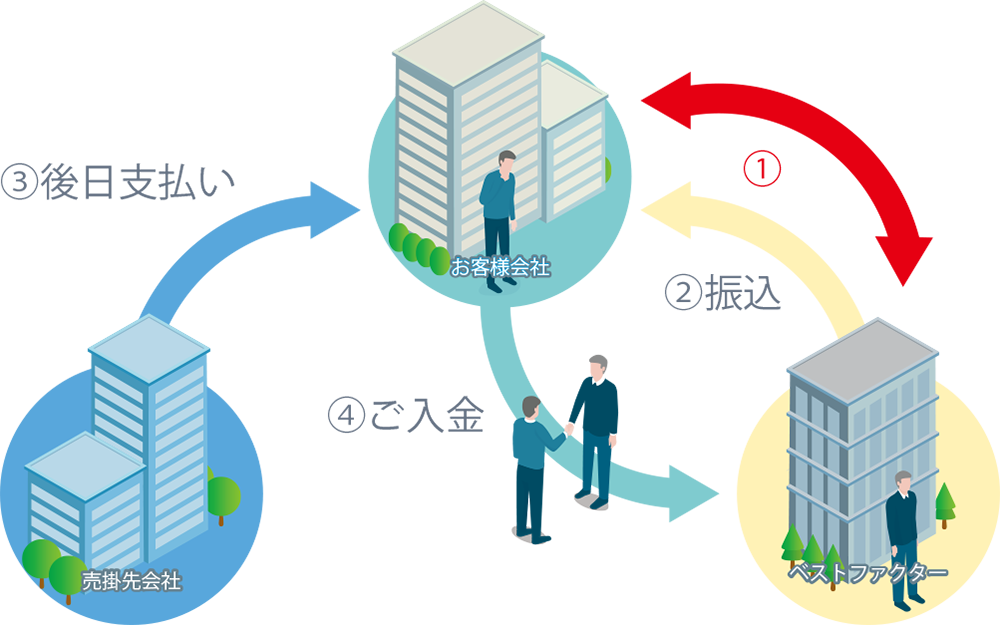

ファクタリングとは企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、現金化する資金調達方法の一種です。

中小企業や個人企業も資金調達しやすくなるため、経済産業省ではファクタリングの利用を推奨しています。

参照:経済産業省中小企業庁「売掛債権の利用促進について」

ファクタリングを利用するメリットは、以下の通りです。

- 売掛債権の支払期日前に資金調達できる

- 担保・保証人を用意する必要がない

- 取引先企業の倒産リスクに備えられる

- 信用情報への影響がない

- 自社の経営状況が悪くても利用できる

ファクタリングは借入ではなく売掛金を売却して資金調達するため、利用する際は担保・保証人は不要です。また、売掛先が倒産し売掛債権が未回収になった場合も、利用者に弁済義務はありません。

ただし、ファクタリングには次のようなデメリットがあります。

- 売掛先企業に売掛債権の売却を知られる

- 手数料がかかる

利用するファクタリングによっては、売掛先企業に売掛債権の売却を知られる可能性があります。経営状況が心配されれば、今後の取引に影響を及ぼし兼ねません。

そして、もうひとつのデメリットは手数料の発生です。手数料は銀行融資よりも割高なので、負担に感じやすいでしょう。いくらかかるのか、どのように計算されているのか、詳しく見ていきましょう。

ファクタリングの手数料とは?

ファクタリングの手数料とは、ファクタリング会社が売掛債権を買い取る際に、利用者に対して請求する費用です。

手数料は「売掛債権の金額に対して〇%」という形で請求され、ファクタリング会社の売上となります。また、売掛債権の未回収リスクを負うファクタリング会社の補填の目的も兼ねているのです。

ファクタリングの手数料は「売上」と「売掛債権の信用度」の2つの観点から、ファクタリング会社が独自に設定しています。そのため、同じ金額の売掛債権でも、ファクタリング会社によっては手数料が大きく異なるケースは珍しくありません。安く抑えたいのであれば、複数社から見積もりを取るのが重要です。

ファクタリングの手数料率の相場

ファクタリングには2社間ファクタリング・3社間ファクタリング・オンラインファクタリングがあります。それぞれの特徴と手数料率の相場を表にまとめたので、参考にしてください。

| ファクタリングの種類 | 特徴 | 手数料率の相場 |

| 2社間ファクタリング | ファクタリング会社と利用者の2社間で取引される。売掛先企業への通知は不要だが、手数料は高い傾向にある | 5%〜20% |

| 3社間ファクタリング | ファクタリング会社・利用者・売掛先企業の3社間で取引される。売掛先企業への通知は必要だが、手数料は低い傾向にある | 1%〜9% |

| オンラインファクタリング | 申し込みから入金までインターネット上で完結するファクタリング。手続きがスピーディーで即日入金も可能。人件費や郵送費などのコスト削減できるため、手数料は低い傾向にある | 1%〜12% |

手数料がもっとも低い3社間ファクタリングなら、銀行融資と同程度のコストで資金調達できる可能性があります。

また、2社間ファクタリングは手数料率が高い一方、ファクタリングの利用が売掛先企業に知られません。

オンラインファクタリングにおいては、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのどちらを利用するかによって手数料率が大きく変わります。手数料率の低さを何よりも重視したいのであれば、オンライン完結の3社間ファクタリングを利用するのがおすすめです。

ファクタリングの手数料の計算方法・金利との比較方法

ファクタリングの手数料は「売掛債権額×手数料率」で算出します。

たとえば、100万円の売掛債権を手数料率10%のファクタリング会社に売却した場合、請求される手数料は以下の通りです。

10万円(手数料)=100万円(売掛債権額)×10%(手数料率)

手数料率はファクタリング会社によって異なるので、正しい手数料を把握するためにはその都度確認が必要です。

そんなファクタリングは、手数料1%から利用できる場合もあるため、ほかの資金調達法に比べると安い印象を持つ方が多いです。しかし、年間利率に換算して考えるとファクタリングの手数料はそれほど安くありません。

そもそも、ほかの資金調達法と比較する際は、ファクタリングの手数料を年利換算する必要があります。融資やビジネスローンは年利で表すので、ファクタリングも年利で表さないと負担の大きさを正確に比較できません。

ファクタリングの手数料を銀行融資の金利と比較する際には、以下の算式を使います。

年利換算=12ヶ月÷支払いサイト×手数料率

たとえばファクタリングの手数料が5%で支払いサイトが60日の場合、式は以下の通りです。

30%(年利換算)=12ヶ月÷2ヶ月(支払いサイト)×5%(手数料率)

このように手数料を年利換算にしてから融資と比較すると、どちらがお得かわかりやすくなります。

ファクタリングの手数料率の相場は1%〜20%なので、支払いサイトを60日で計算すると金利相場は12%〜120%になります。

続いてファクタリングの手数料と、ほかの資金調達法の金利を比較してみます。

| 資金調達法 | 金利相場 |

| ファクタリング | 12%〜120% |

| 銀行融資 | 1%〜15% |

| ビジネスローン | 5%〜18% |

| 消費者金融 | 4%〜18% |

| クレジットローン(キャッシング) | 13%〜18% |

ファクタリング以外の資金調達法は貸金業法に基づくため、利息制限法の適用を受けます。利息制限法では、上限金利が年利20%(100万円以上は年利15%)と決められています。そのため、銀行融資やビジネスローンで20%超の金利を設定するのは違法です。

一方、ファクタリングは貸金業ではないため利息制限法の適用外となります。仮に金利が240%でも違法ではありませんが、継続的に利用すれば手数料の負担がかさみ、経営を圧迫してしまうでしょう。

とはいえ、ファクタリングは急な資金調達に対応できるのがメリットです。資金調達コストが高いので、手数料が大きな負担にならないようなるべく安く利用できる業者を選ぶのが大切です。

ファクタリングの手数料以外にかかる可能性のある費用

ファクタリングの手数料以外に発生しやすい費用は、以下の通りです。

| 項目 | 費用の目安 |

| 債権譲渡登記費用 | 7,500円

(司法書士に依頼する場合は5万円~10万円の報酬がかかる) |

| 登記抹消費用 | 1万円 |

| 掛け目 | 売掛債権の額面に対して70%〜90% |

| 印紙税 | 200円 |

| 審査・事務手数料 | 数千円~数万円 |

| 振込手数料 | 300円〜800円 |

| 出張費 | 数万円 |

前もってかかる可能性がある費用を理解し、想定外の事態を回避してスムーズな資金調達を実現しましょう。

①債権譲渡登記費用

ファクタリング会社によっては、債権譲渡登記が必要になる場合があります。債権譲渡登記とは、売掛金の譲渡の事実を公示するための手続きです。

債権譲渡登記を行うと、以下のようなメリットがあります。

- 売掛金が二重譲渡されるリスクを軽減できる

- ファクタリング会社が債権の回収を優先的に行える

債権譲渡登記を行う際は登録免許税として7,500円、司法書士に依頼する場合は5万円~10万円ほどかかります。

なお、債権譲渡登記を行えるのは法人のみと定められています。そのため、個人事業主は、債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社とは契約できません。

②登記抹消費用

債権譲渡登記を行った際は、取引が完了した後は必ず登記を抹消する必要があります。登記を残したままにすると、次にファクタリングを利用したとき、二重譲渡を疑われる可能性があります。

登記抹消にかかる費用は1万円程度です。

③掛け目

ファクタリング会社では、売掛債権を買い取る際に売掛債権の額面に対して70%〜90%程度の掛け目をかけます。

たとえば、売掛債権の額面が100万円で掛け目が80%の場合、ファクタリング会社から支払われる金額は80万円になります。掛け目分が引かれた80万円から、さらに手数料が差し引かれるのです。つまり、掛け目が高いほど売掛債権額に近い資金を調達できます。ただし、掛け目は売掛金を回収した後に返金される費用なので失うわけではありません。

掛け目は、回収リスクの高さによって決まります。売掛先の信用が低かったり売掛債権の額面が大きかったりすると、掛け目は低くなる傾向が強いです。そのため、実際に資金調達できる金額は少なくなります。

④印紙税

売掛債権を第三者に譲渡するファクタリングは、債権譲渡契約に該当します。債権譲渡契約で使用する書類は課税文書となるため、印紙税の貼付が必要です。印紙税の額は、取引金額が1万円未満の場合は非課税ですが、1万円以上の場合は200円かかります。

なお、ファクタリング契約を電子契約で作成する場合は、課税文書に該当しないため印紙税はかかりません。また、ファクタリング会社によっては印紙税を手数料に含めている場合もあります。

⑤審査・事務手数料

審査・事務手数料は売掛先の審査や契約書類の作成などの事務作業にかかる費用です。一般的な相場は、数千円から数万円程度です。

ファクタリング会社によっては、審査・事務手数料を無料もしくはサービス料金に含めているところもあります。詳細がわかりにくい場合は、ファクタリング会社に直接確認してみるとよいでしょう。

⑥振込手数料

振込手数料は、ファクタリング会社から利用者へ売掛金を振り込む際に発生する費用です。金額は利用する銀行によって異なりますが、一般的には300円〜800円程度です。

なお、振込手数料を負担しているファクタリング会社もあります。

⑦交通費

ファクタリング会社に出向いてもらう場合、交通費は基本的に利用者が負担します。場所によっては数万円の交通費を請求される可能性があります。ただし、オンラインファクタリングであれば、ファクタリング会社に出向く必要がないため交通費はかかりません。

なお、交通費という名目で高額請求するファクタリング会社が潜んでいる可能性もあります。内訳までしっかり確認し、不透明な請求が行われていないか確認しましょう。

ファクタリング手数料の審査基準

ファクタリング手数料の審査基準は、以下の6つです。

- 売掛先の信用力

- 利用者の信用力

- 売掛金の金額

- 支払期日までの日数

- 償還請求権の有無

- 利用するファクタリング方式

それぞれのポイントを理解し、審査に通過して資金調達を実現しましょう。

売掛先の信用力

売掛先の信用力は、ファクタリング手数料の審査において重要な要素です。

ファクタリングは売掛債権を回収して成立する契約であり、回収できなければファクタリング会社は多大な損失を被ります。ファクタリング会社は与信調査を行った上で、売掛先の信用力を判断します。

売掛先の信用力が高ければ未回収リスクが低いため、手数料は安く設定される可能性が大きいです。しかし、売掛先の信用力が低く、未回収リスクが高いと判断されれば手数料は高く設定されます。

利用者の信用力

ファクタリング手数料を決める際には、売掛先だけでなく利用者の信用力も見られます。

利用者が入金遅れや二重譲渡、架空債権といった契約違反をする可能性は否定できません。契約違反した場合、ファクタリング会社は売掛債権を回収できないリスクを負います。

特に、初めての利用者はファクタリング会社との信頼関係が築けていないため、手数料は高くなる傾向があります。一方、リピーターの利用者の場合、これまで何のトラブルもなく完結していれば信頼関係が築けている状態です。未回収リスクが低いと判断されやすいので、手数料が安くなる傾向にあります。

売掛金の金額

ファクタリングは売掛金の金額が大きいほど、手数料が安くなる傾向にあります。

そもそも、手数料はファクタリング会社にとって利益です。高額な売掛金は手数料を安くしても十分な利益を生むため、少額な売掛金を数件獲得するよりも効率的といえます。

たとえば、売掛金額が100万円の売掛金の場合、手数料率が10%であれば、ファクタリング会社の利益は10万円です。しかし、債権額が1,000万円の売掛金の場合、手数料率を5%にしてもファクタリング会社は50万円の利益を得られます。

このように、ファクタリング会社にとって高額な売掛金は魅力的です。競合他社に取られないよう、多くのファクタリング会社では手数料を抑える傾向にあります。逆に、売掛金の金額が小さければ手数料は高く設定されがちです。

ただし、売掛債権額が大きくても売掛先・利用者の信用力が低いと手数料が高く設定される可能性があります。

支払期日までの日数

支払期日までの日数が長いと、ファクタリングの手数料が高くなるケースがあります。

なぜなら数ヶ月先の経営状態を予想するのは難しく、決済期日までに経営状態が悪化しないとも限らないからです。

一方、支払期日までの日数が短ければファクタリング会社は売掛金を早く回収できるため、未回収リスクを抑えられます。それに比例して、手数料も安くなる傾向にあります。

償還請求権の有無

償還請求権とは売掛債権の未回収時に、ファクタリング会社が利用者に弁済を求める権利です。この償還請求権の有無もまた、ファクタリング手数料を決める上での重要な要素となります。

償還請求権がある場合は、ファクタリング会社は売掛金の回収に失敗した場合のリスクを軽減できるため手数料は安い傾向にあります。

しかし、償還請求権がない場合は、ファクタリング会社は利用者に対して売掛金の返金請求はできません。ファクタリング会社が全額の損失を被るため、手数料は高めに設定されています。

なお、償還請求権がある契約はファクタリング会社の貸金業登録が必須となります。償還請求権ありの契約だった場合は、貸金業登録しているかどうか金融庁公式サイトから検索して確認しましょう。

利用するファクタリング方式

一般的には、2社間ファクタリングよりも3社間ファクタリングのほうが安い傾向が大きいです。

2社間ファクタリングの場合は売掛先が関与しないため、二重譲渡や架空債権といったトラブルが起こる可能性があります。ファクタリング会社にとってはリスクがあるため、手数料を高めに設定しているところがほとんどです。

一方、3社間ファクタリングは売掛先が関与するので、売掛金がファクタリング会社に直接入金されます。未回収リスクが2社間ファクタリングよりも小さいため、3社間ファクタリングは手数料が安い傾向にあります。

ファクタリング手数料を抑える7つのコツ

ファクタリング手数料を抑えるコツは、以下の通りです。

- 2社間ファクタリングではなく3社間ファクタリングを利用する

- 複数のファクタリング会社を比較する

- 売掛先の信用力の高さをアピールする

- 債権額が大きい売掛金を売却する

- 支払期日が短い売掛金を売却する

- 債権譲渡登記なしのファクタリングを利用する

- キャンペーンを利用する

少しでも安く抑えられるよう、詳しく見ていきましょう。

2社間ファクタリングではなく3社間ファクタリングを利用する

手数料を抑えるためには、3社間ファクタリングの利用がおすすめです。

3社間ファクタリングは、売掛先が関与するファクタリングです。そのため、ファクタリング会社は売掛金の存在を確認した上で取引を行えます。二重譲渡や架空債権といったトラブルを回避できるため、未回収リスクを抑えられる分、手数料は2社間ファクタリングよりも安くなりがちです。

ただし、3社間ファクタリングを利用する場合、売掛先への通知が必須になります。売掛先によっては経営・財務状況の悪化を疑われる可能性があるため、事前に丁寧な説明が必要です。

複数のファクタリング会社を比較する

相見積もりを取るのもファクタリングの手数料を抑える方法として有効です。

手数料はファクタリング会社によって異なります。取引先の信用力や売掛金の額、支払期日など、手数料率を決定する上での審査基準はさまざまです。

ただし、相見積もりをする際は比較対象者が多すぎると手間と時間がかかります。スムーズに資金調達するためにも3社〜4社に絞るのがおすすめです。

また、手数料以外に発生する費用も、ファクタリング会社によって異なります。手数料や諸費用を差し引き、売掛債権額に最も近い資金を調達できるファクタリング会社を選びましょう。

売掛先の信用力の高さをアピールする

ファクタリングの手数料を抑えるためには、売掛先の信用力の高さをアピールするのも有効です。

ファクタリングの手数料は、売掛先の信用力をもとに決定されます。売掛先が倒産するリスクが低ければ、ファクタリング会社は手数料を安くします。

信用力の高さをアピールする方法は、以下の通りです。

- 売掛先の企業情報を提示する

- 売掛先の財務状況(決算書や信用調査レポートなど)を提示する

- 過去の取引実績(請求書や入金履歴など)を提示する

売掛先に返済能力があると判断されれば、審査を有利に進められます。

債権額が大きい売掛金を売却する

売掛金の債権額が大きければ、手数料は安くなる傾向にあります。

ファクタリング会社にとって債権額が大きい売掛金は、手数料を安く設定しても十分な利益が得られるからです。ファクタリングを利用するときは、保有している中で債権額が大きな売掛金を売却すると、手数料を抑えられる可能性があります。

支払期日が短い売掛金を売却する

売掛金の支払期日が短いほど、手数料が安くなる傾向にあります。

支払期日が長い売掛金は、入金までに経営悪化や倒産する可能性があります。仮に売掛先が倒産した場合、ファクタリング会社は売掛金を回収できず大きな損失を被りかねません。

そのため、ファクタリング会社は支払期日が短い売掛金ほど、未回収リスクが低いと判断し、手数料を安く設定する傾向にあります。ファクタリングを利用する際、なるべく支払期日が短い売掛金を選べば手数料を抑えられます。

債権譲渡登記なしのファクタリングを利用する

債権譲渡登記が不要なファクタリングを利用すると、手数料が安くなる可能性があります。

債権譲渡登記とは、売掛債権を第三者に譲渡したことを公示するための登記です。債権譲渡登記を行えば、ファクタリング会社は売掛金の二重譲渡や架空債権などのリスクを抑えられます。しかし、利用者においては登記費用として別途7,500円かかる可能性があります。また、債権譲渡登記が必要なファクタリングの利用は法人に限られるので、個人事業主・フリーランスは利用できません。

資金調達コストを抑えたいなら、債権譲渡登記なしのファクタリングを利用しましょう。債権譲渡登記が不要なら費用がかからない上に、個人事業主・フリーランスも利用できます。

キャンペーンを利用する

ファクタリング会社では、新規顧客の獲得や既存顧客の囲い込みなどを目的に、キャンペーンを実施している場合があります。キャンペーンの内容は、手数料割引や事務手数料無料、他社より高額買取保証などさまざまです。キャンペーンを利用すれば、通常よりも手数料を抑えてファクタリングを活用できます。

ただし、キャンペーンには初回限定や期間限定など一定の条件が設けられている場合があるので、よく確認してから利用しましょう。

手数料が安いおすすめのファクタリング会社5選

手数料が安いファクタリング会社は、以下の通りです。

| ファクタリング会社名 | ベストファクター | 日本中小企業金融サポート機構 | ビートレーディング | QuQuMo(ククモ) | 株式会社No.1 |

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 |

| 手数料 | 2社間:5%~ 3社間:2%~ |

1.5%〜10% | 2社間:4%~12%程度 3社間:2%~9%程度 |

1%? | 2社間:5~15% 3社間:1~5% |

| 入金スピード | 最短即日~3営業日程度 | 最短即日 | 最短2時間 | 最短2時間 | 最短1時間 |

| 利用額 | 30万円~売掛先1社につき1億円 | 無制限 | 3万円~無制限 | 無制限 | 50万円~5,000万円 |

| 申し込み方法 | 電話・Web・出張訪問 | 電話・Web・メール | Web・対面 | Web | 電話・Web・メール・対面 |

それぞれの特徴を紹介するので、自社の状況に合わせて、最適なファクタリング会社を選びましょう。

ベストファクター|手数料は2%〜20%程度

ベストファクターは、業界最安水準の買取手数料を実現しているファクタリング会社です。

3社間ファクタリングの手数料は2%から、2社間ファクタリングの利用でも5%からとなっています。相場の最低水準の手数料で利用できるため、資金繰りに困っている中小企業や個人事業主にとって、非常に魅力的といえるでしょう。

公式HPにある「簡易診断シミュレーター」を利用すれば、買取手数料がたった30秒でわかります。入金額をすぐに把握できるので便利です。

また、ベストファクターは入金スピードも速く、最短即日での資金調達が可能です。即日入金の実績が豊富なので、急ぎで資金が必要なときもベストファクターなら頼りになります。

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 |

| 手数料 | 2%〜20% |

| 入金スピード | 最短即日?3営業日程度 |

| 調達可能金額 | 売掛先企業1社につき1億円まで |

| 審査通過率 | 92.2% |

| 対象者 | 個人事業主・法人 |

| 審査時の必要書類 | ・身分証明書 ・入出金の通帳 ・請求書 ・見積書 |

| 公式サイト | https://bestfactor.jp/ |

日本中小企業金融サポート機構|1.5%〜10%程度

日本中小企業金融サポート機構は2017年に設立された一般社団法人です。主に、ファクタリングや融資などの資金調達サービスを行っています。

日本中小企業金融サポート機構は資金繰り支援に力を入れているため、手数料は相場よりも低い水準で設定されています。

また、新規利用者限定で手数料が割引されるキャンペーンを実施中です。2023年12月末までの期間限定ですが、タイミングよくキャンペーンが実施されていれば、お得に利用できます。

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 |

| 手数料 | 1.5%〜10% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 調達可能金額 | 無制限 |

| 審査通過率 | 95%以上 |

| 対象者 | 個人事業主・法人 |

| 審査時の必要書類 | ・身分証明書 ・入出金の通帳 ・請求書 |

| 公式サイト | https://chushokigyo-support.or.jp/ |

ビートレーディング|手数料は2%〜12%程度

ビートレーディングは、取引実績が月間1,000件を超えるファクタリング会社です。

審査時に必要な書類が少なく手続きが簡素化されており、スピーディーな対応を可能としています。手間をかけずに売掛金を現金化できるため、気軽に利用しやすいところが魅力です。

また、ビートレーディングは売掛先が法人でも個人事業主でも利用できるケースがあるため、まずは問い合わせて相談しましょう。

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 |

| 手数料 | 2社間:4~12%程度 3社間:2~9%程度 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 調達可能金額 | 3万円~無制限 |

| 審査通過率 | 98% |

| 対象者 | 個人事業主・法人 |

| 審査時の必要書類 | ・請求書など売掛債権に関する資料 ・入出金の通帳 |

| 公式サイト | https://betrading.jp/ |

QuQuMo(ククモ)|手数料は1%〜

QuQuMoは、オンライン完結型のファクタリング会社です。2社間ファクタリングに特化しており、スピーディーな資金調達を実現しています。

申し込みから入金まで最短2時間で完了するため、急にまとまった資金が必要になったときにも安心です。

また、取引先への通知や債権譲渡登記は一切必要ありません。売掛金は、少額から高額まで幅広く対応しているため、使い勝手のよさも特徴のひとつです。

| 取り扱いサービス | 2社間 |

| 手数料 | 1%〜 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 調達可能金額 | 無制限 |

| 審査通過率 | ― 記載なし |

| 対象者 | 個人事業主・法人 |

| 審査時の必要書類 | ・売掛金に関する資料(請求書・契約書など) ・預金通帳 |

| 公式サイト | https://ququmo.com/ |

株式会社No.1|手数料は1%〜15%程度

株式会社No.1は、さまざまなファクタリングサービスを提供する企業です。建設業やフリーランス、個人事業主など、多様なニーズに対応しています。

また、初めての方には「買取手数料50%割引」または「他社より高額買取保証」のいずれかの特典が適用されます。他社からの乗り換えも対象となるので、ファクタリング利用中の方も検討しやすいでしょう。

なお、株式会社No.1での調達可能金額は売掛先1社につき5,000万円が上限です。それ以上の資金が必要な場合は、事前に相談が必要です。

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 |

| 手数料 | 2社間:5~15% 3社間:1~5% |

| 入金スピード | 最短1時間 |

| 調達可能金額 | 50万円?5,000万円 |

| 審査通過率 | 90%以上 |

| 対象者 | 個人事業主・法人 |

| 審査時の必要書類 | ・預金通帳 ・決算書(直近のもの) ・売掛金に関する資料(請求書・契約書など) |

| 公式サイト | https://no1service.co.jp/ |

手数料だけじゃない!ファクタリング会社選びのチェックポイント

ファクタリング会社を選ぶときは、以下のポイントもチェックしましょう。

- 買取限度額の下限・上限

- 顧客サポートの充実度

- 会社情報の有無

- 会社の口コミ・評判

なぜチェックすべきなのか、理由について詳しく解説します。

買取限度額の下限・上限

買取限度額の下限・上限は、必要な資金を調達できるかどうかを判断するためのポイントです。場合によっては希望額を調達できない可能性もあるので、必ず確認しておくべきです。

たとえば、上限が1,000万円の場合、5,000万円の売掛債権を保有していても1,000万円しか調達できません。買取可能額が適切でないと、必要な資金を調達できず非常に不便です。

また、中小企業や個人事業主などの場合、数万円だけ資金調達したいときもあるはずです。仮に買取限度額の下限が100万円であれば、利用すらできません。下限が低ければ少額の売掛債権を売却できるので、手軽に利用できます。

顧客サポートの充実度

ファクタリングを初めて利用する方や慣れていない方は、顧客サポートの充実度も確認しておくべきポイントです。サポート体制が充実していれば、専門知識をもったスタッフが対応してくれるので、不安や疑問を感じずに安心して利用できます。

主な顧客サポートは以下の通りです。

- 申し込みから契約までマンツーマン対応

- 電話・メール・LINEなどでの無料相談

- 24時間365日対応のチャット相談

また、ファクタリング会社によっては経営相談できる場合もあります。たとえば、ベストファクターでは無料で財務コンサルティングが受けられるため、根本的な資金繰り改善が可能です。

顧客サポートの内容も確認すれば、より自社に合うファクタリング会社を選べるでしょう。

会社情報の有無

ファクタリング会社を選ぶときは、ホームページやチラシなどに会社情報が開示されているか確認しておきましょう。会社情報の有無は、そのファクタリング会社が信頼できるかどうかを判断する重要な指標となります。もし何の情報も開示されていない場合は、悪徳業者である可能性もあるので注意しましょう。

開示されるべき会社情報は、以下の通りです。

- 会社名

- 所在地

- 代表者名

- 設立年月日

- 資本金

- 事業内容

また、会社情報は内容が正しくなければ意味がありません。所在地が正しいかどうか、Googleマップなどで確認しておくと安心です。会社情報が少なかったり誤っていたりする場合は、トラブルに巻き込まれかねないので利用しないほうがよいでしょう。

会社の口コミ・評判

いくつか候補を絞れたら、各ファクタリング会社の口コミ・評判をチェックしましょう。口コミ・評判には実際に利用した方たちのリアルな意見が書かれているため、客観的な情報だけでなく総合的に判断するのに役立ちます。

実績のあるファクタリング会社なら、口コミサイトやSNSに感想や体験談が投稿されているケースも少なくありません。対応のよさや手続きの迅速さ、手数料の妥当性などを参考にするとよいでしょう。

ただし、口コミ・評判はあくまでも利用者の主観的な評価であり、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。ひとつの判断材料として捉え、ほかの情報をもとにした総合的な判断が大切です。

【Q&A】ファクタリング手数料に関するよくある質問

最後に、ファクタリング手数料に関するよくある質問を見ていきましょう。

手数料がかからないファクタリング会社はある?

手数料がかからないファクタリング会社は存在しません。

手数料はファクタリング会社の利益であり、ファクタリングサービスを行うための資金源となります。手数料を徴収しなければ経営が成り立ちません。

仮に、手数料がかからないと謳うファクタリング会社がある場合は、悪徳業者の可能性が高いので注意が必要です。

仕訳のとき、ファクタリング手数料の勘定科目はどうすればよい?

ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」が適しています。売上債権売却損には手数料のほか、債権譲渡登記費用や振込手数料などファクタリング利用時にかかった費用をまとめて計上します。

なお、使用している会計ソフトに売上債権売却損の勘定科目がない場合は、以下のように仕訳してください。

- 雑損失

- 支払手数料

- 割引料

ファクタリング手数料に消費税はかかる?それとも非課税?

ファクタリング手数料に消費税はかかりません。

売掛債権を譲渡するファクタリングは非課税取引になります。そのため、手数料は消費税の課税対象外です。もし、ファクタリング会社から手数料に消費税がかかるといわれたときは、悪徳業者の可能性が高いため注意が必要です。

参照:国税庁「No.6201 非課税となる取引」

インボイス制度導入によるファクタリング取引への影響はある?

インボイス制度の導入がファクタリングに及ぼす影響は、特にありません。

ファクタリングの手数料は、国税庁によれば非課税取引に該当します。インボイス制度は消費税の仕入税額控除を受けるための制度であり、ファクタリングの利用に直接的な影響はありません。

とはいえ、インボイス制度の導入により事務手続きにコストがかかり手数料を値上げしたファクタリング会社もあるようです。たとえば、いつも利用しているファクタリング会社が手数料を値上げしていた場合、まったく影響はないとはいえないでしょう。

参照:国税庁「金銭債権の買取り等に対する課税関係」

ファクタリングの手数料の上限は?いくらから違法なの?

ファクタリングの手数料に上限はなく、仮に100%を超えていても違法にはなりません。

なぜなら、ファクタリングは貸金業に該当しないため、利息制限法の規則を受けないからです。そのため、手数料はファクタリング会社によって大きく異なります。

ただし、法外な手数料を請求する悪徳業者も存在するため、相場の範囲内の業者を利用しましょう。

ファクタリング利用には手数料がかかる!なるべく安いファクタリング会社を利用しよう

ファクタリングは資金調達の手段として有効な方法です。しかし、利用する際には手数料がかかる上に、その金額はほかの資金調達法よりも高くなる傾向にあります。

ファクタリングを継続的に利用すれば手数料が大きな負担となります。そのため、利用するファクタリング会社を選ぶときは手数料の安さが重視すべきポイントです。

今回の記事で紹介したファクタリング会社は、いずれも手数料が安く利用しやすい優良業者です。特に、ベストファクターは相場の最低水準の手数料で利用できる上に、財務コンサルティングを無料で受けられます。

売掛金を売却するだけでなく、売掛債権の管理や資金繰りの改善、経営戦略の策定などのサポートも受けられます。見積もり・相談は無料ですので、頼れるパートナーをお探しの方は気軽にお問い合わせください。