この記事は約9分で読めます。

自社を経営を安定化させる助成金の活用について、包括的に解説します。

こんにちは、ベストファクターの四ツ柳と申します。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、国や自治体が相次いで支援策を打ち出しています。

「雇用調整助成金」や「持続化給付金」など、最近になってよく耳にするという事業者の方も多いのではないでしょうか?

助成金は事業や従業員を「守る」ために活用できるほか、経営安定化や企業価値の向上など「攻める」ためにも有効な手段です。

今回は助成金の基礎知識や主要な助成金制度、助成金を受給するために必要な資金繰り対策について解説します。

記事の目次

助成金は「返済不要」の資金

助成金とは、雇用、定年延長、従業員への研修や教育等を行った事業主に対し、国(主に厚生労働省)から支給される返済不要の資金のことです。

雇用保険に加入している事業主が一定の要件を満たした上で申請を行い、提出書類等に不備がなければ、ほぼ確実に受給することができます。

各助成金により、ハローワークや労働局の助成金事務センターなど窓口が異なるため、申請するにあたっては事前に調査が必要です。

今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、雇用調整助成金をはじめとする、雇用関係の助成金を申請・受給された事業主の方も多いのではないでしょうか。

返済不要の助成金を活用すれば、金融機関からの借入に頼らずとも、自社の労働環境や経営状況を大きく改善することができます。

助成金と補助金の違い

補助金とは、新製品や新技術、省エネなど、国が推進する政策に合致する研究開発等を行う事業主に対し、主に経済産業省から支給される返済不要の資金のことです。

助成金と比べて対象となる事業の範囲が広く、研究開発費を補助するだけではなく、新しいビジネスモデルを事業化するための広告宣伝費や、事業承継で引き継いだ中小事業主を支援するための費用を補助するものもあります。

ただし、補助金は助成金と違い、所定の書類審査・面接をクリアしなければなりません。

採択された後に対象事業を一定期間実施したうえで、事業の内容やかかった経費を報告、対象事業がしっかりと実施されたと確認されれば、ようやく補助金を受け取ることができます。

助成金と給付金の違い

給付金も助成金・補助金と同じく、国(主に厚生労働省)が支給する返済不要の資金です。

とくに、今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、個人に一律で支払われる「特別定額給付金」が注目を集めています。

助成金とほぼ同じ扱いですが、助成金が雇用の促進や労務環境の改善を行った事業に対して支払われる資金であれば、給付金は生活の維持や事業の継続を目的とした短期的な資金と言えます。

また、助成金よりも受給のハードルが低く、条件に合致していればほぼ確実に受給することができます。

助成金の受給要件(共通)

対象事業主は受給要件を満たした上で申請を行い、提出書類等に不備がなければ、ほぼ確実に受給することができます。

雇用関係の助成金の受給できる事業主は、各助成金の「対象となる事業主」に記載された要件を満たすほか、厚生労働省が定める「受給できる事業主」に該当すること、また「受給できない事業主」に該当しないことが要件です

受給できる事業主の要件

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

助成金の財源は雇用保険料です。雇用保険が適用されていて雇用保険料を納付している事業主である必要があります。

雇用している労働者が1人でもいる事業主は、個人・法人を問わず雇用保険の加入手続きが必須です。

2.支給のための審査に協力すること

助成金は公的な資金ですので、申請した事業主が適切に対象事業を実施しているかの実地審査が行われる場合があります。そのため、審査に必要な書類等を整備・保管して、管轄労働局から求められた場合には、提出に応じなければなりません。

各雇用関係助成金に共通の要件等には、「支給のための審査に協力」として、以下のように記載されています。

- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ

ること- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

3.申請期間内に申請を行うこと

申請期間を過ぎてから申請しても、当然ながら受け付てもらえません。

受給できない事業主の要件

1.平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主

不正受給とは、「偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合」と定義されています。

提出書類に実態と異なる虚偽の内容を記載したり、もともと存在しなかった書類を作成したりして助成金を受けようとした場合は、不正受給とみなされ、助成金が受給できないだけでなく、不正に受け取った場合は請求金が求められます。

特に悪質な行為に対しては、刑事告発が行われることもあります。

2.平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合

これに該当する場合、受給できない事業主の要件の1をクリアしていても、不正受給にかかる請求金を納付していなければ、助成金を受給することはできません。

3.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主

過去1年間に労働保険料の滞納がある場合は、助成金の申請ができません。ただし、支給申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に納付を行った場合は事業主は除きます。

4.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

ただし、該当する営業を行っていても、接客業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに関係する助成金については、受給が認められる場合があります。

5.事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

6.事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

7.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

8.不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

代表的な助成金制度の例

主に中小企業の経営者や個人事業主の方に活用されている、代表的な助成金制度をご紹介します。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。

- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

- 最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)

- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、従業員に支払った休業手当等の一部または全部を助成する制度です。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から9月30日まで、1人1日15,000円を上限額として、労働者に支払う休業手当のうち最大で10/10までを助成する特例措置が設けられています。

支給対象かつ解雇等を実施せず雇用を維持した中小企業の事業主には、労働者に支払った休業手当の10/10まで、それ以外の場合は4/5までが支給されます。

小学校休業等対応助成金

令和2年2月27日から9月30日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、賃金全額支給の有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を対象とする助成金制度です。

2月27日から3月31日までの休暇分については日額8,3300円まで、4月1日以降取得した休暇分については日額15,000円までが支給されます。

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

- テレワーク用通信機器の導入・運用

- 就業規則・労使協定等の作成・変更

- 労務管理担当者に対する研修

- 労働者に対する研修、周知・啓発

- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

働き方改革推進支援助成金とは、2019年4月施行の「働き方改革関連法」により、2020年4月1日から中小企業向けに「時間外労働の上限規制」が適用されたことを受け、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金制度です。

テレワークコースでは、テレワークに取り組む中小企業事業主を対象として、IT機器やソフトウェア、クラウドサービスの導入にかかった費用の一部(最大300万円)が助成されます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金は、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

申請にあたっては、事前に対象労働者の「キャリアアップ計画」を提出し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であることが要件となっています。

正社員化コースの支給額は以下のとおりです。

- A.有期→ 正社員:1人当たり57万円<72万円>

- B.有期→ 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>

- C.無期→ 正社員:1人当たり28万5,000円<36万円>

※<>内は生産性要件を満たした場合

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識および技能を修得させる職業訓練や人材育成を実施した事業主等に対して助成する制度です。

助成メニューは7つの類型があり、うち労働生産性の向上や若年労働者への訓練、技術承継、グローバル人材の育成を目的としたOFF-JTおよびOJTは「特定訓練コース」に該当します。

中小企業を対象とする特別訓練コースの支給額については、以下のとおりです。

| OFF-JT | OJT | |

| 生産要件を満たす場合 | 経費助成:60% 賃金助成:960円/時・人※ |

実施助成:840円/時・人 |

| 上記以外 | 経費助成:45% 賃金助成:760円/時・人 |

実施助成:665円/時・人 |

※1人1時間当たり

障害者トライアル雇用助成金

障害者トライアル雇用とは、障害者を原則3ヶ月間試行雇用することで、職業適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。

制度を利用するにあたって、障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした事業主は、助成金を受けることができます。

支給額は対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)、精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円(最長3ヶ月間)です。

助成金の申請から受給までの手続き

雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)を例に、助成金の申請から受給までの手続きを解説します。

1.実施計画の策定

助成金の手続きは、実施計画を策定するところから始まります。

雇用調整助成金の場合は、期間、日数、休業手当の支払い率など休業の具体的な内容を計画し、労使で休業の協定を書面(休業協定書)にて締結します。

実施計画は、各助成金の策定要件が決まっているので、それに沿って作成を行います。

2.計画の実施

事業主は1で策定した休業計画に基づいて休業を実施、従業員に休業中の休業手当を支払います。

3.支給申請

休業の実績に基づき、所轄の労働局にて支給申請をします。

雇用調整助成金の申請は支給対象期間ごとに行います。申請期限は支給対象期間の翌日~2ヶ月以内(支給対象期間の初日が1/24〜5/31の場合は特例で8/31まで)です。

提出書類については、厚生労働省のパンフレットをご参考ください。

4.労働局による審査・支給決定

支給申請の際に事業主が提出した書類について、労働局で審査を行います。追加で書類の提出を求められた場合は、速やかに対応しましょう。

審査が完了したのち、支給決定額が口座に振込まれます。

助成金のメリット

助成金を事業に活用することで、以下のようなメリットが得られます。

返済の必要がない

助成金は、事業主が支払っている雇用保険料でまかなわれているため、返済の必要がない資金です。

金融機関からの借入を利用する場合、いずれは返済の必要があり、金利の支払いも上乗せされます。

さらに、助成金は使途も自由です。

開業資金や設備投資に回したり、借入の返済に充てたりすることもできるので、経営の大きな助けとなるでしょう。

雑収入として仕訳できる

助成金は本業以外の収入となるため、会計帳簿上では売上ではなく「雑収入」として仕訳します。

仕入れ原価等がかからない収入が会社に入るということは、たとえば、200万円の助成金を受給して経常利益率が10%の場合、売上に換算すると200万円÷10%=2,000万円となります。

つまり、助成金を活用することにより、受給額の10倍を計上したことと同じ効果が得られるのです。

企業価値が向上する

助成金を受給するためには、雇用・労務環境を整備する必要があります。

したがって、助成金の要件を満たし、受給された場合には、労務環境が整備されていると公に認められていることになり、企業価値の向上につながります。

自社の企業価値が向上すれば、金融機関や取引先からの信頼度が上がり、融資や商取引で有利になるのです。

助成金の注意点

返済不要で数十万~数百万円の資金を受給できる助成金ですが、メリットばかりではありません。

受給までに時間がかかる

助成金は申請すれば、すぐに受給できるわけではありません。

受給までの流れで解説したように、助成金は実施計画の策定から始まり、実際に計画を実施してから申請となります。

申請後も、書類審査や労働局によるヒアリングが実施される場合があります。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響で注目された「雇用調整助成金」は、申請が殺到して6ヶ月待ちという自治体もあるようです。

先出しのコストがかかる

助成金も補助金も、受給要件を満たすために、先出しのコストがかかります。

助成金の場合は、実施計画に沿って従業員の雇用や休業補償、労務環境の整備などを行う必要があります。

当然ながら、先出しのコストの財源は自己資金や借入金ですので、資金ゼロで助成金を受け取ることはできません。

受給要件が厳しい制度もある

要件を満たせば必ず受給できる助成金ですが、近年では不正受給を防止するため、受給要件が厳しくなっています。

不正受給が発覚した場合は、不正受給額の20%に相当する額が請求され、とくに悪質な場合は刑事告訴される可能性もあります。

さらに、受給日から5年間は不支給期間として、助成金の申請ができません。

助成金の情報収集ができるポータルサイト

助成金の情報については、基本的に厚生労働省やハローワークなどが発信していますが、「自社が申請できる助成金を知りたい」「助成金について包括的にまとめたサイトはないか」というときは、以下に挙げるポータルサイトがおすすめです。

ミラサポplus

URL:https://mirasapo-plus.go.jp/

経済産業省、中小企業庁が運営する、中小企業向けの補助金・支援制度のポータルサイトです。

制度をわかりやすく検索できる機能や、各制度の説明や申請方法を調べることができます。

また、申請方法や経営相談についても、サポートが可能な支援者・支援機関の紹介や検索機能が設けられています。

以前は「ミラサポ」というサイト名で運用されていましたが、ミラサポ自体は専門家派遣事業用サイトとなり、補助金や助成金に関する情報はすべて「ミラサポplus」に組み込まれています。

みんなの助成金

URL:https://www.minnano-joseikin.com/

「みんなの助成金」は、プロの行政書士・社労士・税理士などが本当に使える助成金・補助金を厳選した助成金検索サイトです。

助成金・補助金の申請に必要な情報が簡潔にまとめられているため、初めてトライするという事業主の方でも、自社に合った制度にすばやくリーチできるでしょう。

さらに、採択実績が豊富なエキスパート紹介するマッチングサービスも利用できます。助成金を確実に受給するのであれば、プロのサポートは必須となるため、積極的に活用したいサービスです。

補助金ポータル

URL:https://hojyokin-portal.jp/

補助金ポータルは助成金・補助金の情報提供のみならず、経営に活かす方法や成功事例も豊富に掲載されているポータルサイトです。

自社に合った補助金・助成金を知りたい方は無料診断を、受給までの手続きをスムーズに進めたい方は専門家マッチングサービスを利用すると良いでしょう。

さらに、戦略的な補助金・助成金申請をサポートする顧問サービス「補助金サポート」も利用できます。

事業継続・安定化のための資金繰り対策

助成金を申請するためには、先出しのコストが必要となります。

雇用調整助成金であれば、受給要件である「労使協定に基づいて休業手当を支払っている」ことが必須です。

つまり、手元資金が十分にない事業者は、まずは当面の資金繰りにめどをつけなければ、助成金の受給はおろか、当面の事業の継続すらもできません。

ここでは、助成金の申請に必要な事業をすすめるための資金繰り対策、および新型コロナウイルス感染拡大の影響で経営支障をきたしている事業主の方におすすめの資金繰り対策も併せてご紹介します。

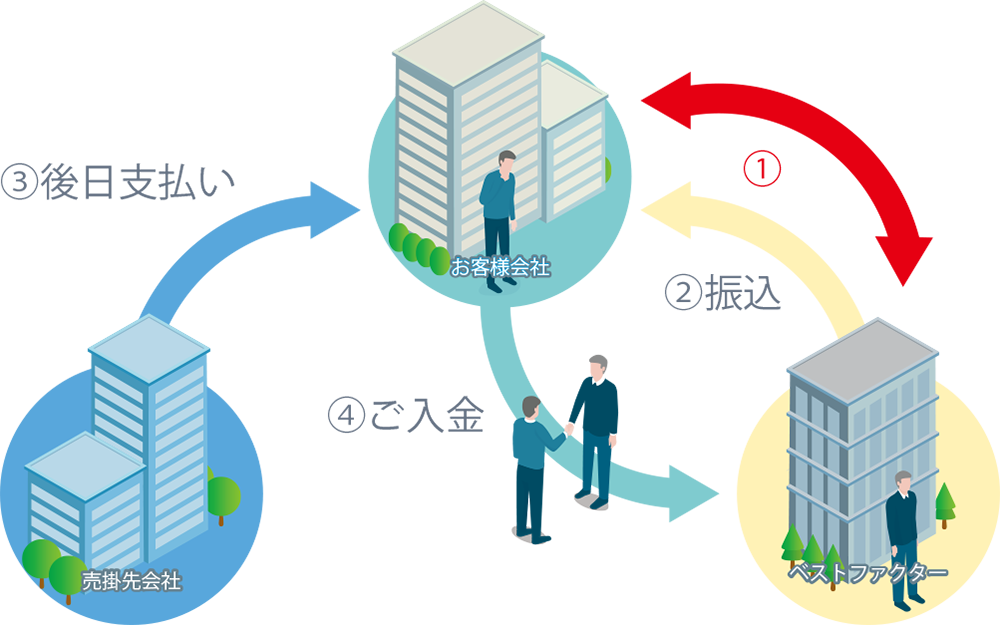

ファクタリングで売掛債権の早期資金化

助成金の受給要件を満たすために必要な事業資金を、自己資金や借入金でまかなう企業は多いですが、自己資金が不足している場合や、金融機関から借入ができなかった場合は、ファクタリングで資金調達という方法が有効です。

民間の銀行や政府系金融機関などからの借入は、振込までに2週間~1ヶ月の時間を要する場合もあり、短期間の資金需要には向いていません。

ファクタリングを利用すれば、回収前の売掛債権(請求書)をファクタリング会社に売却して、最短即日で現金を受け取ることも可能です。

さらに、早期にまとまった資金を調達することで、自社の資金繰りや財務体質を改善することもできます。

経営状況により雇用保険料を滞納していた場合は、ファクタリングで調達した資金を使って滞納分を納めることで、問題なく助成金に申請できるようになります。

ファクタリングで早期の資金調達、および財務体質の改善を図り、さらに助成金で雇用促進・労務環境改善ができれば、企業価値を大きく向上させることも不可能ではありません。

持続化給付金の利用

持続化給付金は、売上減少額を上限に、法人であれば200万円、個人であれば100万円が支給されます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売上が急激に減少している事業主の方は、必ず申請して受給するようにしましょう。

全国民に一律給付される特別定額給付金よりも、申請から振込までの期間が短いため、緊急性の高いつなぎ資金として有効活用できます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫の実質無利子かつ最大5年間の元本返済が不要の融資制度です。

融資が受けられれば当面は利息と返済の負担がないため、中小企業や個人事業主にとっては極めて効果の高い資金調達方法となるでしょう。

ただし、融資である以上、返済が見込まれる事業者ではないと融資を受けられない可能性があります。特別貸付をあてにして資金繰り計画を立てるのは要注意です。

セーフティーネット保証

セーフティーネット保証とは、簡単に言うと、災害や感染症などの影響で経営の安定に支障をきたし、契約中の融資が返済できない事業主に代わり、保証協会が返済を肩代わり(代位弁済)してくれる制度のことです。

今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、自治体から「経営の安定に支障をきたしている事業主である」との認定を受けることで、経営安定化資金として、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できるようになります。

対象となる中小企業者は、「指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること」「災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して

20%以上減少することが見込まれること」です。

既に融資を受けていても新たに別枠で融資が受けられ、自治体での利子補給が受けやすくなるため、先ほどの新型コロナウイルス感染症特別貸付と併せて、積極的に活用していきましょう。

助成金に関するQ&A

助成金に関して、よくある質問とその回答をQ&Aにまとめました。

- Q.助成金の「生産性要件」とは何ですか?

- A.生産性を向上させた事業者に対しては、行政が助成金を割増して支給しています。行政から出されている、「生産性要件算定シート」を参考に、「(直近の生産性-3年前の生産性)÷ 3年前の生産性」によって算出された数字が6%以上伸びている場合に、「生産性要件」を満たしていることになります。

- Q.助成金は何度でも申請できますか?

- A.一般的には可能ですが、同一内容(テーマ)についての複数回の申請を制限している助成金制度もあります。

- Q.助成金は課税対象ですか?

- A.助成金は本業以外の「収入」と捉えられるため、原則として課税対象となります。ただし、一律定額給付金のように生活費の補填を目的とした助成金・補助金は非課税です。

- Q.助成金の手続きについてはどこに相談すれば良いですか?

- A.助成金については、お近くの社労士事務所に相談しましょう。社労士を利用することでかかる費用は、着手金0~3万円、成功報酬10~20%がおおよその相場です。要件を満たしていれば比較的受給しやすい助成金ですが、書類集めや手続きが煩雑な制度もあります。確実に助成金を受給するためにも、社労士に相談して、自社に適した助成金選びや、申請のサポートを受けると良いでしょう。

- Q.雇用保険に加入していなくても、助成金の申請はできますか?

- A.助成金の財源は雇用保険料ですので、雇用保険へ加入していることが必須条件となります。なお、新規創業などこれから会社を始められる事業主の方は、申請時に雇用保険に加入していなくても構いませんが、将来的には加入しなければなりません。

返済不要の助成金とファクタリングで経営安定化を

ここまで解説してきたように、助成金を受給するためには、雇用の促進や労務環境の改善などの関連事業を、計画に沿って実施する必要があります。

そもそも、助成金は受給資格がそうであるように、自社の雇用を促進したり、労務環境を改善したりして、企業価値を高めることが事業主がやるべきことです。

借入やファクタリングで事業の継続や資金繰り安定化を図り、そのうえで助成金の受給資格を満たせば、将来的に経営の安定化を図ることができます。

「自社は助成金の要件を満たしていないから……」で諦めるのではなく、広く情報を集め、積極的に支援策を受ける攻めの姿勢を持つことが、経営の安定化、引いては従業員や家族のためになるのです。