この記事は約18分で読めます。

企業が事業を進めるうえで必要不可欠な資金調達には、必ず費用が発生します。事業資金の調達時に必要な費用を「資金調達コスト」といいます。

財務状況や資金繰りの悪化によって、資金調達を実施して事業資金を早急に必要とする事業者が多いのではないでしょうか。資金調達を図ることで一定の事業資金を確保できる一方で、必ず発生する資金調達コストなど費用の支払いが懸念点です。

本記事では、資金調達コストの概要から、算出方法や費用を減らすポイントまでをご紹介します。

この記事を読めば、資金調達コストの内容を網羅でき、出費を抑えた資金調達を行えます。資金調達コストの種類や目安が知りたい方や、費用を抑えたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

記事の目次

資金調達コスト(WACC)とは

資金調達コストとは、個人や法人が事業を運営するために必要な資金調達にかかる費用です。資金調達コストは英語で「Weighted Average Cost of Capital」と表記され、略称でWACCやワックとも呼ばれます。

資金調達を行う際は、一方的に事業資金の提供を受けるだけではなく、費用の支払いが発生します。融資では金融機関からの借入時に、一定割合の金利手数料が課されます。また、出資の場合は資金を提供した株主や投資家に対して配当の支払いが必要です。融資における金利手数料や出資における配当が、資金調達コストに該当します。

費用がかかりすぎないように低く抑えると、企業が得られる利益が大きくなるため、資金調達コストが非常に重要です。

資金調達における資金調達コストの意味

資金調達において資金調達コストとは、資金を得るために必要な経費です。借入を行った金融機関への金利手数料の支払いや株主への配当など、資金提供元への対価として支払いが求められます。

加えて、資金調達コストの高さは企業が持つ信用力に応じて変動する要素です。信用力が高く財務状況が安定した企業にかかる資金調達コストは低くなり、不安定な企業は高くなる傾向にあります。

資金調達コストを抑えるには、企業の事業基盤や信用度の安定が非常に重要な意味を持っています。

経営における資金調達コストの意味

企業の経営面においても、資金調達コストを考慮した運営が非常に重要です。

「コーポレートガバナンス・コード」において、企業価値の向上のために資金調達コストをふまえた事業運営の重要性が示されています。コーポレートガバナンス・コードとは、上場企業に求められるガイドラインとして定められている規則です。

コーポレートガバナンス・コードは2018年の改訂により、資金調達コストを重視した経営や事業運営が企業価値を高めるための重要な要素であると記されています。

いくら資金調達を行っても、発生するコストを超える収益を生み出さないかぎりは事業として成り立ちません。会社としての経営成績の向上や株主への配当に大きく影響を及ぼします。資金調達時にはコストを強く意識し、利益を多く作り出すための経営を進めなければなりません。

3種類の資金調達コスト

資金調達コストは、細分化すると3種類の費用が存在します。3種類の資金調達コストは、以下のとおりです。

- 株主資本コスト(自己資本コスト)

- 負債コスト(他人資本コスト)

- 内部留保コスト

同じ資金調達コストでも、種類によって費用の形態や特徴が異なります。それぞれの資金調達コストを理解して、各種費用の特性を把握しましょう。

株主資本コスト(自己資本コスト)

株主資本コストとは、株式の発行によって資金調達を図る際に発生する費用です。事業資金の調達方法のうち、出資・増資を受けた場合に発生する資金調達コストの一つです。

企業が保有する返済不要な資本を、自己資本といいます。株主資本コストは返済不要な資金にかかる費用のため、自己資本コストとも呼ばれます。

株主資本コストは出資を受けた企業が支払う配当であり、株主にとっては出資額をもとに受けるリターンです。

融資額に対する割合が設定される金利手数料とは異なり、株価が業績や情勢に応じて変動するため固定ではありません。

負債コスト(他人資本コスト)

負債コストとは、借入によって資金調達を行う際の費用です。資金調達手法のうち、銀行融資やビジネスローンなど金融機関からの借入が発生する場合の費用が負債コストです。負債コストは社債や借入金など返済の必要があるため、他人資本コストとも呼ばれています。

融資利用時の負債コストは、金利によって算出されます。借入を行った金額に金利が上乗せされた分の返済が必要であり、負債コストに該当するのは金利分の金額です。

設定されている金利の具体的な数値は、融資を利用する金融機関や資金調達手法ごとの相場によって差があります。高すぎる金利で借入を行うと、費用負担が嵩んでしまうおそれもあります。

どれくらいの金利や期間で融資を受けるかによって発生する負債コストの総額が変わるため、企業規模や経営状態に合った選択が必要です。

内部留保コスト

内部留保コストとは、企業が保有する利益によって資金確保を行う際に発生する費用です。そもそも内部留保とは、企業の収益から株主や役員への報酬支払いなどで発生した支出を差し引いて残った利益の貯蓄を行うことです。

内部留保では株主への配当金を企業内に保有する形であり、株主資本コストの一面もあります。

一定の内部留保があると企業の資金的余裕が生まれる一方で、課税対象となる場合もあります。内部留保を行った金額に対して「留保金課税」が課されるため、過度な資金確保は税負担の増加を引き起こしかねません。

内部留保から資金調達を行う際のコストに加えて、課税による出費が発生するため注意が必要です。

資金調達コストの算出方法

資金調達コストの数値を実際に求めるためには、決められた計算式を使用して算出する必要があります。

資金調達コストの計算式は、以下のとおりです。

【資金調達コスト(WACC)=RE×(E/(E+D))+RD(1-T)×(D/(E+D))】

※RE:株式資本コスト、RD:負債コスト、E:株式資本、D:負債、T:実行税率

資金調達コストを表すWACCは、加重平均資本コストを意味します。借入時のコストと株式調達時のコストを加重平均して算出されたのが、資金調達コストです。資金調達コストの算出によって、資金調達にかかったコストを明確にできます。

【資金調達手法別】資金調達コストの数値目安

資金調達コストの目安や相場は、資金調達手法によって差があります。どの資金調達手法を選ぶかによってかかる費用が大きく異なってくるため、コストの目安の把握が重要です。

以下のとおり、7つの手法ごとに資金調達コストを紹介します。

【手法別資金調達コストの数値目安】

| 資金調達手法 | 資金調達コスト |

| 銀行融資 | 金利:2%〜5% |

| 消費者金融の融資 | 金利:5%〜18% |

| 日本政策金融公庫融資 | 金利:0.3%〜5% |

| 制度融資 | 金利:1%〜2% |

| ファクタリング | 2社間ファクタリングの金利:10%〜30% 3社間ファクタリングの金利:1%〜10% |

| ビジネスローン | 金利:5%〜18% |

| 増資 | 企業の経営成績により変動 |

銀行融資

銀行からの借入によって融資を受ける場合、発生する資金調達コストは金利です。銀行融資にかかる金利の目安は、2%~5%となります。

資金調達コストが低く、もっともよく利用される資金調達方法の1つです。

銀行融資の審査では、企業の信用力や財務状況が問われます。事業規模が小さく経営面の実績が乏しい中小企業・ベンチャー企業には、審査通過のハードルが高く利用できないケースも考えられます。

銀行融資の審査通過が難しい場合は、創業したての企業を支援する融資プランや制度の利用を検討しましょう。

消費者金融の融資

消費者金融から資金調達を行う場合も、資金調達コストとして金利の支払いが必要です。

消費者金融の融資にかかる金利の目安は、5%~18%となります。

消費者金融の場合、通常の銀行融資よりも高い金利が設定されている点がデメリットです。

金利は高めな一方で銀行融資よりも審査が厳格ではなく、利用のハードルが低い点がメリットに挙げられます。また、申し込みから融資までのスピードも早く、迅速な資金調達が必要なシーンに向いています。

日本政策金融公庫融資

日本政策金融公庫融資も、資金調達コストとして金利の支払いが必要です。日本政策金融公庫融資の利用に必要な金利の目安は、0.3%~5%となります。

ほかの資金調達手法の資金調達コストよりリーズナブルで、1%を切る金利は大きなメリットです。

国が運営する金融機関である日本政策金融公庫の融資は、創業する企業の支援を目的として注力しています。低金利で長期間の利用を希望する創業したての企業などには、日本政策金融公庫融資がおすすめです。

ただし、日本政策金融公庫は申込のプロセスが面倒で時間がかかる点がデメリットです。

申込から融資を受けるまでには次のプロセスを経なければならずかなり時間がかかります。

- インターネットで面談予約

- 面談・申込

- 審査

- 契約

- 振込

日本政策金融公庫の融資を受けたい場合には、時間に余裕をもって申し込むようにしてください。

制度融資

地方自治体が商品設計している制度融資も、資金調達コストとして金利の支払いが必要です。制度融資の利用に必要な金利の目安は、1%~3%となります。

融資制度の中でも、1%台という低い金利手数料で利用できる可能性がある点は魅力的です。

制度融資は、地方自治体が銀行や信用金庫などの地域の金融機関に預けている預託金の範囲内で銀行や信用金庫が融資をおこない、そこに信用保証協会が保証をつける仕組みです。

金融機関にとってはリスクがないので審査に通過しやすく、地方自治体は地域の事業者の金融が円滑になるように支援しているため、低金利で借入ができます。

さらに、地方自治体によっては利息や保証料の補助をおこなっているところもあります。

地方自治体は金融機関での審査通過が困難な地域の事業者の支援を目的として運営しているので、審査に通過すやすく、あらかじめ金利等が定められたパッケージ商品なので審査に通過できればどんな企業でも同じ条件で融資を受けられる点がメリットです。

通常の銀行融資では審査通過できない企業などに地方自治体の制度融資がおすすめです。

融資制度はお住まいの自治体のホームページで確認できるので、金利や借入条件等をチェックしておきましょう。

ファクタリング

ファクタリングとは、保有する売掛債権の売却によって決済期日より前に現金化する資金調達手法です。ファクタリングサービスの利用に必要な手数料の目安は、2社間と3社間それぞれ以下の表のとおりです。

| 種類 | 手数料相場 |

| 2社間ファクタリング(面談) | 10%~20% |

| 2社間ファクタリング(オンライン) | 2%~12% |

| 3社間ファクタリング | 1%~9% |

ファクタリングはもしもファクタリング後に売却した売掛債権が回収不能になっても、その損失はファクタリング会社が負う「償還請求権なし」で実施されます。

そのため、ファクタリングを利用した際に発生する資金調達コストである手数料は、ファクタリング会社が万が一の場合のリスクに備えるためのリスクプレミアムとして設定さます。

ファクタリングの形態には利用者とファクタリング会社間で契約する2社間と、取引先企業を含めた3社間の2種類があります。売掛先企業を介さずファクタリング会社と直接の取引が可能な2社間ファクタリングですが、10%〜20%と手数料の高さがネックです。

なお、ファクタリングの手数料は年利ではないので、たとえば1ヶ月先が入金予定の売掛債権を手数料10%で売却した場合、年利に換算すると10%×12ヶ月=120%の手数料になります。

毎月のように利用すると、高額な手数料負担によってむしろ資金繰りが悪くなってしまう点に注意しましょう。

資金調達コストの過度な出費を避ける場合は、3社間ファクタリングがおすすめです。

ビジネスローン

ビジネスローンは、資金調達コストとして金利がかかります。ビジネスローンの利用に必要な金利の目安は5%~18%です。

ビジネスローンとは、消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入を行う資金調達手法の一種です。融資よりも申請時の審査基準が厳格でないため、信用力や経営状況が悪化した企業でも利用しやすい借入です。

また、ビジネスローンの審査はコンピューターが代表者の個人信用情報や決算書を機械的に審査するスコアリングと呼ばれる審査でおこなわれていることが多いので、審査スピードが非常に速いのが特徴です。

大手のビジネスローンであれば最短即日融資に対応しているので、急いで資金が必要なタイミングで活用できる点は銀行や日本政策金融公庫の融資と比較した場合のメリットだといえます。

低金利の銀行融資とは異なり、ビジネスローンの金利は5%〜18%と高めの水準であることがデメリットです。審査は柔軟ですが高い金利手数料を必要とするため、資金調達コストより審査通過や利用しやすさを重視したい場合に向いています。一方で、出費を抑えたい場合はほかの資金調達方法を検討するか金利を確認してから利用しましょう。

増資

株式を発行して投資家からの出資を募り、資本金を増加させることを「増資」と呼びます。増資によって資金の確保を行う場合は、出資元に対する配当の支払いが資金調達コストに該当します。

配当などの増資による資金調達コストは、融資のように一定の金利が設定されているわけではなく、企業の経営成績に左右されます。企業が上げた収益率などに応じて、比例して配当が高くなる仕組みです。

増資によって調達した資金は自己資金になるので、増資は最も財務状況にプラスになる資金調達方法です。

しかし、増資によって新株を発行すると、既存の株主の権利が小さくなる「株式希薄化」が起きてしまい既存の株主の利益を害することになります。

また、増資によって多くの新株を発行しすぎると、会社の経営権を投資家に取得されてしまい、会社から追い出されてしまうリスクがあるので注意が必要です。

コストを抑えられる5つの資金調達方法

資金調達コストを抑えることができる資金調達方法としては次の6つの方法が考えられます。

- 公的機関からの借入

- M&A

- 銀行融資

- 増資

- 補助金

- 社債発行

それぞれの資金調達方法がなぜコストを抑えられるのか、詳しく解説していきます。

公的機関からの借入

資金調達コストを抑えられる借入方法の1つが公的機関からの借入です。

具体的には日本政策金融公庫と制度融資が挙げられます。

これらの資金調達方法は、1%〜3%台の非常に低い金利で融資を受けられるので、コストを抑えた資金調達が可能です。

ただし、公的機関による融資は時間をかけて審査をおこなうので、申込から入金までに1ヶ月以上かかってしまいます。

時間に余裕をもって申し込みましょう。

M&A

会社の規模が大きかったり複数の事業を営んでいるのであれば事業の一部をM&Aによって譲渡することで高額な資金を調達できます。

いくら調達できるのかは事業の規模や保有する資産、直近数年間の収益などによって異なります。

事業によっては数億円〜数十億円の規模で売却できるものもあるので、本業とは無関係な事業を営んでいたり、事業の一部を売却したいのであれば、M&Aによって資金調達することも検討するとよいでしょう。

なお、本業まで売却してしまうと、経営権を失い、経営者が会社から追い出されてしまうリスクがあるので注意しましょう。

銀行融資

銀行融資も資金調達コストが低い方法です。

なお、銀行には主に次の3つの資金調達方法が用意されています。

このうち、コストが低いのは信用保証協会の保証付融資とプロパー融資です。

これらの融資は金利1%〜4%台程度で利用できることが多いので、銀行融資の中では特に金利が低くなっています。

特にプロパー融資は、信用保証協会の保証をつけずに融資をおこなうので保証料がかかりません。

また、銀行にとって優良顧客に対してのみ融資をおこなうので、そもそもの金利設定が低くなっています。

ある程度の事業規模と優良な業績になった企業のみが利用できる融資制度なので、事業規模が大きくなったら銀行へプロパー融資の相談をしてみましょう。

増資

増資によって投資家から出資を受ければ、そのお金は返済不要の自己資金となるので、資金調達コストを抑えられる上に、資金繰りが非常に安定します。

そのため、増資も資金調達コストがかなり低い資金調達方法です。

ただし、新株発行によって資金調達することで、株式の希薄化が起こり、経営権を奪われてしまうリスクがあります。

また、投資化に経営に関与され、経営の独立を妨げられる点にも注意が必要です。

補助金

国や地方自治体が事業者に対して支給している補助金も資金調達コストを抑えられる資金調達方法です。

補助金とは、国や地方自治体が特定の政策実現を達成するために、そのための投資をおこなう企業に対して補助をおこなうものです。

たとえばIT導入率をアップするという目標達成のために、企業のIT投資に補助をおこなう「IT導入補助金」、サプライチェーンの変更や販路の開拓を行う企業を補助する「小規模事業者持続化補助金」などの補助金などがあります。

補助金は返済不要で金利等もかかならないので、資金繰りへの負担が少なくコストを抑えられる資金調達方法です。

しかし、申請すれば誰でも支給を受けられるのではなく、投資計画や事業計画を提出し、事務局が「問題ない」と判断された場合のみ補助を受けることができます。

社債発行

社債発行も資金調達コストを抑えられる資金調達方法です。

社債発行とは自社で利率や発行額や償還年数などを決定し、募集をかけて投資家に社債を引き受けてもらう方法です。

条件を自社で決められる点が銀行融資とは大きな違いです。

ただし、国債などよりもよい条件でない限りは引き受けてくれる投資家がいないので、銀行や日本政策金融公庫などの融資よりは資金調達コストが高くなります。

中小事業者の場合は、50人未満の特定の関係者を対象に募集する少人数私募債という形で社債を発行するのが一般的です。

なお、50人未満とはいえ、中小企業の社債を引き受けてくれる投資家はそれほど多くないので、実際には地元金融機関などに引き受けてもらうのが一般的です。

どんな企業でも必ず資金調達できる方法ではないという点を理解しておきましょう。

資金調達コストが高くなる資金調達方法

資金調達方法の中には、コストが高くなる方法もあるので注意が必要です。

具体的には次のような方法は調達時のコストが高くなります。

これらの資金調達方法はコストは高いですが、急いでいる時には活用できる方法でもあります。

それぞれの資金調達方法のコストと、安心して利用できる業者を紹介していきます。

個人向けローン

個人向けローンで資金調達することで、最短即日で必要な資金を借りることができます。

たとえば、アコムやプロミスなどの大手消費者金融は申込から最短20分〜30分程度で融資をおこなっています。

経営者個人でこれらのローンで資金を調達し、その後会社に貸し付けることで、最短即日で事業資金を調達することが可能です。

実際に、資金繰りに困窮した多くの経営者がこの方法で資金調達していますが、次の3つの理由で個人向けローンで資金調達することはおすすめできません。

- 規約違反のおそれがある

- 総量規制の対象

- 金利が高い

個人向けローンで即日資金調達するのであれば、リスクやデメリットについてもしっかりと認識しておく必要があります。

個人向けローンの即日資金調達をおすすめしない3つの理由について解説していきます。

規約違反のおそれがある

個人向けローンで借りたお金を事業の資金として使用することは規約違反のおそれがあります。

個人向けローンは借りたお金を何に使用してもよいローンです。

しかし唯一「事業資金」にだけは使用できません。

個人ローンはあくまでも個人の所得や個人の信用を審査し、個人の消費資金として利用されるべきものです。

一方、事業資金は事業の内容について審査をおこない、事業の運転や設備投資等に必要と思われる金額のみ融資するものです。

審査の基準も前提としている使い道も全く異なるので、使い道自由な個人向けカードローンも事業資金にだけは使用できません。

そのため、借りたお金を事業の運転資金などに使ったことが、消費者金融側に知られてしまうと「有資金の残高をすべて一括で返済せよ」という請求がおこなわれるリスクがあります。

基本的に個人向けローンは事業資金に利用してはならないと認識しておきましょう。

総量規制の対象

個人向けローンは総量規制の対象です。

総量規制とは、消費者金融、信販会社、カード会社などの貸金業者からの借入は総額で年収の3分の1以内と定められた法律上のルールの

たとえば、年収300万円の人は100万円までしか借入できません。

法人経営者や個人事業主は生活費に該当する部分までも事業の経費にできるので、税金の節約のために申告所得を低くしているのが一般的です。

そのため、総量規制対象の個人向けローンでは金額的に少額までしか借入できないのが実情です。

実際の生活水準がどうであれ、個人向けローンは申告所得に対しておこなわれるので、そもそも希望額を調達できない点に注意しましょう。

金利が高い

個人向けのカードローンは金利が非常に高いので、借入後に高い利息負担によって結果的に資金繰りを圧迫することになります。

消費者金融のカードローン金利は15%〜18%です。

たとえば100万円を金利15%で借りて、5年で返済した場合の利息負担額は約42万円です。

利息だけで借入額の半分程度の利息を支払わなければなりません。

もしも個人向けカードローンで事業に必要な資金を借りたとしても長期間で返済すると負担が大きいため、借入後すぐに別の方法で資金調達してすぐに返済するなど、借入期間は短期間のみとするようにしてください。

ビジネスローン

ビジネスローンとは消費者金融や信販会社やカード会社などの民間の信販会社が事業資金を融資するローンです。

銀行や日本政策金融公庫の融資よりも審査基準が緩く、赤字や債務超過でも審査に通過できる場合があります。

また、最短即日融資に対応しているので、申込日当日に必要な資金調達をおこなうことも可能なので、急いでいるとき活用できます。

たたし、ビジネスローンを謳ったローンの中には、実際には国や都道府県に貸金業者登録をおこなっていない違法業者(闇金)も存在するので、ビジネスローンを利用する際には安全な業者を選ぶことが非常に重要です。

安全に利用できるおすすめのビジネスローンは次の5つの商品です。

- AGビジネスサポート(事業者向けビジネスローン)

- オージェイ(担保融資)

- ニチデン(事業者ローン)

- アクトウィル

- MRF

それぞれのビジネスローンの特徴やスペックについて詳しく見ていきましょう。

AGビジネスサポート(事業者向けビジネスローン)

| 利用限度額 | 50万~1,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 3.1%~18.0% |

| 即日融資 | 可 |

| 融資対象 | 法人:75歳まで 個人事業主 :69歳まで |

| 資金使途 | 事業資金範囲内なら自由 |

| 返済方式(期間/回数) | 元利均等返済(最長5年/60回以内) 元金一括返済(最長1年/12回以内) |

| 担保 | 不要 |

| 保証人 | 法人の場合は代表者に原則連帯保証が必要 |

AGビジネスサポートは大手消費者金融のアイフルの子会社です。

大手消費者金融傘下の消費者金融が提供するビジネスローンなので、AGビジネスサポートは安心して利用でき、個人向けカードローンで培ったノウハウで迅速に審査をおこなってくれます。

取り扱っている商品の種類が多く、銀行融資に落ちた場合も、さまざまな資金調達方法を提案してもらうことが可能です。

無担保ローンでは個人事業主でも69歳まで借入が可能で、上限1,000万円まで借入でき、最短即日融資を受けられます。

無担保ローンでは借入額が不足する場合には、不動産や売掛債権を担保にした融資も用意されているので、いずれかの方法で必要な資金を調達できる可能性が高いでしょう。

運営業者の安全性を重視して、即日融資を受けたい方にAGビジネスサポートはおすすめです。

オージェイ(無担保融資)

| 利用限度額 | 30万~1億円 |

|---|---|

| 金利 | 10.0%~18.0% |

| 即日融資 | 可 |

| 融資対象 | 法人・個人事業主 |

| 資金使途 | 事業資金 |

| 返済方式(期間/回数) | 一括返済 元金均等( 1ヶ月/1回~60ヶ月/60回) 元利均等( 1ヶ月/1回~60ヶ月/60回) 自由返済( 1ヶ月/1回~60ヶ月/60回) |

| 担保 | 不要 |

| 保証人 | 不要(法人は代表者の保証) |

審査に通過しやすいビジネスローンから急いで資金調達したいのであれば、オージェイがおすすめです。

オージェイは事業資金専用のいわゆる中小の消費者金融です。

大手の審査には通過できない事業者に対して独自審査を行い融資をしているので、大手消費者金融傘下であるAGビジネスサポートよりも緩い基準で審査をおこなっているものと考えられます。

無担保で1億円までの融資に対応しているので、事業規模の大きな法人も利用可能です。

また、自動車などの動産を担保にした融資も取り扱っているので「不動産も売掛債権などの担保にできる資産がないし、無担保融資では必要額を借りられない」という方も、オージェイであれば自動車や貴金属を担保に必要な資金を借りられる可能性があるでしょう。

契約には面談が必要になるので、誰でも即日入金を受けられるわけではありませんが、審査に通過しやすく安全に利用できるローンを希望している方にはオージェイはおすすめです。

ニチデン(事業者ローン)

| 利用限度額 | 1億円まで(1億円以上要相談) |

|---|---|

| 金利 | 4.8%~17.52% |

| 即日融資 | 可 |

| 融資対象 | 法人・個人事業主 |

| 資金使途 | 事業資金 |

| 返済方式(期間/回数) | 元金一括払(1ヶ月~240ヶ月/1~240回) 元利均等払(1ヶ月~240ヶ月/1~240回) ボーナス併用返済(要相談) 元金据置自由返済(要相談) |

| 担保 | 不動産担保(必要と認めた場合のみ) |

| 保証人 | 保証人(必要と認めた場合のみ、法人の場合は代表者が原則連帯保証人) |

ニチデンは大阪に本社がある中小消費者金融で個人向けローンとビジネスローンの両方を取り扱っています。

信用情報や決算者からわかる情報だけに頼らない独自審査をおこなっており、最短即日で融資金を受け取ることが可能です。

ニチデンの最大の特徴は最大100日の無利息期間がついている点です。

初めての利用であれば最短100日間、利息負担がゼロになるので、短期間だけお金が必要という方は利息負担なしで必要な資金を調達できます。

また、最長20年という長期の返済に対応しているので、高額の資金調達をおこなっても月々の負担を抑えて利用できます。

中小の消費者金融ですが審査時間が早く、最短10分で審査が完了し、そのまま即日入金を受けることが可能です。

審査基準が緩い中小の消費者金融から、スピーディーに資金調達したい方にはニチデンがおすすめです。

アクトウィル

| 利用限度額 | 500万円 |

|---|---|

| 金利 | 8.0%~20.0% |

| 即日融資 | 不可(最短1日) |

| 融資対象 | 法人・個人事業主 |

| 資金使途 | 事業資金 |

| 返済方式(期間/回数) | 1回〜60回 |

| 担保 | 不動産担保(不動産担保融資のみ) |

| 保証人 | 不要 |

アクトウィルは最短翌日に資金調達できる中小の消費者金融です。

審査では審査担当者が会社を訪問し、ヒアリングをおこないます。

決算者の内容だけでなく、経営者の人柄やビジョン等も加味して審査をするので、銀行や日本政策金融公庫はもちろん、他の非対面型の中小の消費者金融の審査に落ちた方もアクトウィルであれば審査に通過できる可能性があるでしょう。

融資金も振り込みではなく、担当者が会社に持参する形で借主に渡すので、とにかく面談にこだわっている会社です。

最も審査が緩い中小消費者金融のビジネスローンの1つなので、審査に通過しやすいローンを選びたい方にアクトウィルはおすすめです。

ただし、無担保融資の場合には上限500万円までと、借入可能額がかなり少なくなっています。

銀行や大手消費者金融の審査に通過できない場合に、少額の資金調達を希望するのではあれば申し込みを検討してみましょう。

MRF

| 利用限度額 | 3億円まで |

|---|---|

| 金利 | 4.0%~9.9% |

| 即日融資 | 不可(最短3日) |

| 融資対象 | 法人・個人事業主 |

| 資金使途 | 事業資金 |

| 返済方式(期間/回数) | 元金据置一括返済:3年以内(1回~36回) ※最長15年まで更新可能 |

| 担保 | 不動産担保 |

| 保証人 | 不要 |

MRFは不動産担保ローン専門のビジネスローンです。

不動産を担保にして最大3億円までの高額融資をおこなっています。

一般的に不動産担保ローンは不動産の査定などの時間がかかるので審査に時間がかかりますが、MRFの不動産担保ローンは最短3営業日という非常に短い時間で融資をおこなっています。

急いで高額の資金調達を希望する方におすすめです。

また、MRFは中小消費者金融の中でもトップクラスの実績と信頼を誇っています。

2024年10月時点で融資残高は340億円あり、東京支店、大阪支店、神戸支店、広島支店、北九州支店、福岡支店、博多支店、熊本支店、鹿児島支店と本拠地のある九州だけでなく日本全国に拠点を構えています。

ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者などの専門資格を持った従業員を合計で100名以上雇用しており、従業員の専門性も高くなっています。

不動産担保のビジネスローンを専門性の高い業者から借りたい方にはMRFがおすすめです。

ファクタリング

売掛債権を売却して早期に資金化するファクタリングには契約当事者の違いによって2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがありますが、2社間ファクタリングであれば最短即日資金調達ができます。

ただし、ファクタリング業を営むためには登録や許認可や免許が一切不要なので、ファクタリング会社を名乗る業者の中には法外な手数料を設定する悪徳業者や実質的な貸付をおこなう闇金なども混在しています。

そのため、ファクタリングはビジネスローン以上に安全な業者を選択することが重要です。

最短即日で資金調達できる安全な業者は次の5社です。

- OLTA

- ラボル

- ペイトナーファクタリング

- フリーナンス

- ベストファクター

これらのファクタリング会社であれば、安全に利用できる上に最短即日入金にも対応しているので、急いで資金が必要な場合も活用できます。

最短即日入金に対応したおすすめファクタリング会社5社の特徴やスペックを詳しく解説していきます。

OLTA

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 2%〜9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取限度額 | 下限上限なし |

OLTAはオンライン完結型のパイオニア的なファクタリング会社で、日本で最初にオンライン完結型のファクタリングを始めた会社です。

注文のスタートアップとして数多くのベンチャーキャピタルから出資を受けており、資本金は130億円を超えています。

また、日本全国の地方銀行や信用金庫と提携しており、金融機関の顧客にファクタリングを販売しています。

ベンチャーキャピタルが出資し、信用を売り物にしている銀行等が提携するほどのファクタリング会社なので、安全性には全く問題がありません。

あらかじめアカウントを登録しておけば、請求書のアップロードから24時間以内の審査結果が届き、そのまま即日入金を受けられます。

また、手数料の上限は9%と非常に低いので、コストを抑えて資金調達したい方にもおすすめです。

安全な業者から低コストでファクタリングを利用したい方にOLTAで資金調達を検討しましょう。

ラボル

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短60分 |

| 買取限度額 | 1万円〜上限なし |

ラボルを運営する株式会社ラボルの親会社は東証プライム上場で「資金調達プロ」などを運営していることでも知られている株式会社セレスです。

上場企業が運営するファクタリングサービスなので、運営業者の安全性が高いファクタリングです。

ラボルの最大の特徴や抜群の対応力で、365日24時間最短60分入金に対応しています。

土日祝日も早朝も深夜もいつでも最短60分で入金できるので、緊急時の資金調達方法として覚えておくといざというときに活用できます。

1万円から上限なしで買取を実施しているので、個人事業主やフリーランスから売上規模が大きい法人まで幅広く活用できるでしょう。

手数料は10%固定なので、審査の結果、法外な手数料が要求される心配はありません。

安全な業者からスピーディーに資金調達したい方にラボルはおすすめです。

ペイトナーファクタリング

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短10分 |

| 買取限度額 | 1万円〜100万円(初回は25万円まで) |

ペイトナーファクタリングも大手ベンチャーキャピタルから出資を受けているファクタリング会社で頻繁にメディアにも登場しています。

最大の特徴や圧倒的な入金スピードで、業界最速の最短10分入金に対応しています。

あらかじめアカウントを作っておけば、請求書のアップロードから最短10分で審査結果が届き、そのまま登録した口座へ振り込みを受けることが可能です。

大手消費者金融のカードローンよりもスピーディーに資金調達できるので、緊急時の資金調達方法として頭に入れておくとよいでしょう。

またペイトナーファクタリングは請求先(売掛先)が個人事業主やフリーランスの請求書の買取をおこなっている数少ないファクタリング会社です。

法人以外の売掛先でも買取を実施しているので、個人事業主やフリーランス相手にビジネスをされている方も活用できます。

ペイトナーファクタリングは100万円まで(初回は25万円)までしか買取を実施していないので、高額の資金調達は不可能です。

売上規模の小さな事業者が緊急で資金調達したい場合に活用するとよいでしょう。

フリーナンス

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 2%〜10% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取限度額 | 1万円〜1,000万円 |

フリーナンスはGMOグループのGMOクリエイターズネットワークが運営するサービスです。

大手企業の関連会社が運営しているので安全に利用できます。

フリーナンスが提供しているのはファクタリングだけでなく、次のような中小事業者の経営に活用できるサービスを展開しています。

| 即日払い | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| あんしん補償 | 業務上生じた賠償責任を補償 |

| フリーナンス口座 | 個人名ではなく屋号やペンネームで口座作成できる |

| バーチャルオフィス | 月額780円で銀座と福岡のバーチャルオフィスを利用可能 |

数あるサービスの1つが2社間ファクタリングの「即日払い」です。

フリーナンス即日払いはフリーナンス口座の利用状況に応じて手数料が決まり、フリーナンス口座を利用すればするほど手数料が低くなる仕組みです。

フリーナンス口座を利用しない人には10%の手数料が一律で適用されますが、手数料が高くなったとしても10%ということなので、2社間ファクタリングサービスの中でも手数料の低いサービスだといえます。

また、請求書のアップロードから最短30分で審査結果が届き、そのまま即日入金を受けられるので、スピードにも強いファクタリングサービスです。

ファクタリングを利用しない方も、アカウント作成だけで、あんしん補償などのサービスを受けられるので、いざというときに備えてアカウントを作成しておいて損はないでしょう。

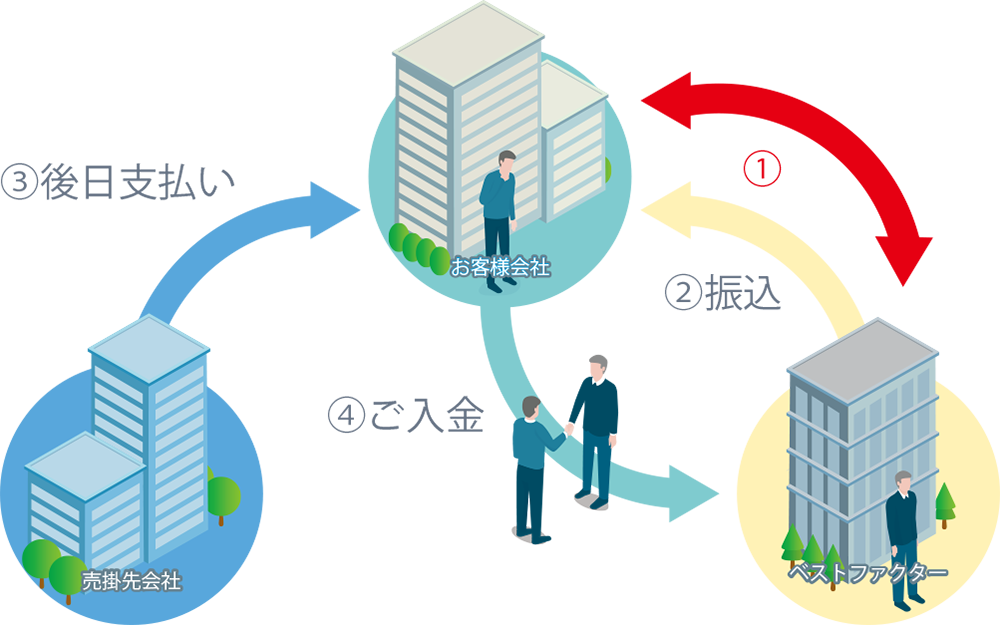

ベストファクター

| 取り扱いサービス | 2社間・3社間 |

|---|---|

| 契約方式 | 対面 |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取限度額 | 下限上限なし |

弊社ベストファクターは最短即日入金に対応しているので「急いで資金が必要」という事業者様からたくさんのご相談をいただいております。

赤字や債務超過や税金滞納なので、銀行や日本政策金融公庫やビジネスローンの審査に落ちた方も、売掛債権の支払いに問題がないのであれば、最短即日で買取を実施させていただきます。

また、弊社はお客様との面談を重視しており、決算書や確定申告書からではわからないお客様の人柄や経営者としてのビジョンなどの定性的な部分を評価して審査を実施しております。

そのため、他のファクタリング会社の審査に落ちてしまった方も、弊社であれば買取に応じさせていただくケースもございますので、お気軽にご相談ください。

審査では財務コンサルティングをおこなっており、お客様の財務状況が本質的に改善するための様々なご提案を専門的な視点からおこなわせていただきます。

弊社は面談を重視しているので、契約時にはご来店いただくのが基本となります。

もしもご来店が難しい場合には、弊社の担当者がお客様の事務所を訪問させていただきますので、お気軽にご相談ください。

資金調達コストの全業界平均

資金調達コストの全業界平均は、5%〜7%の間で推移しているとされています。2018年のIR協議会調査によると、資金調達コストの平均値は5.86%です。

業界の特徴に応じて、資金調達コストの数値は異なります。例えば、電気・ガス・運送などの需要の変動が少ないインフラ業界は、全業界の平均よりも資金調達コストの数値が低い傾向にあります。

一方で、製造業や医薬品業界などの需要の変動が大きいところは、資金調達コストの数値が高く出やすいです。

事業の種類や形態によって必要な資金調達コストが大きく変わるため、業界別に資金調達コストの値を理解する必要があります。

出典:企業と投資家の資本コスト認識|公益財団法人 日本証券経済研究所

資金調達コストを抑える方法

資金調達コストを抑えるために、実施すべき方法があります。資金調達コストを抑える方法は、以下の5つが挙げられます。

- 低金利の融資利用

- 信用保証協会の保証を受ける

- 不動産担保

- 経営状況による交渉

- 返済計画をもとに交渉

低金利の融資利用

低金利な金融機関を選べば、資金調達コストが低く抑えられます。

融資元の金融機関によって、設定されている金利の目安が大きく異なります。融資は1%台の金利で利用可能な金融機関も多く存在しますが、ビジネスローンや消費者金融では10%以上の高い金利が必要です。

銀行融資や公的融資など、金利の相場が低い制度を利用すると無駄な出費を抑えられるためおすすめです。

一方で、低金利の融資は審査基準が厳しい場合もあり、利用のハードルが高い傾向にあります。事業の実績が乏しく、信用力や財務状況が悪化している企業は審査落ちで利用不可のケースも考えられます。

創業したてのベンチャー企業を支援する公的な融資制度も設けられているため、通常の融資が利用できない場合は検討しましょう。

信用保証協会の保証を受ける

資金調達を行う際に、信用保証協会の保証を受けるとコストを低く抑えられる場合があります。

企業の資金調達を支援する信用保証協会は、保証が付帯した融資制度を実施しています。信用保証協会の保証付き融資は、信用力などにより金融機関の審査が通過できず利用できない企業が融資を受けやすくするのを目的とした制度です。

信用保証協会の保証を受けると、融資を利用する金融機関の審査が通過しやすくなったり低金利で利用できたりします。

ただし、信用保証協会への保証料として1%〜2%の手数料が発生します。信用力や経営状況が悪く審査通過できない場合や低金利で融資を利用したい場合に、信用保証協会の保証付き融資がおすすめです。

不動産担保

不動産を担保にした融資商品は、金利が低く設定されており資金調達コストを抑えられます。また、返済の猶予期間を延ばしたり融資限度額を増加したりすることが可能なケースもあります。

ただし、不動産担保ローンは事務手数料・保証料・印紙税などがかかるため、あらかじめ見積もりを取るのがおすすめです。不動産を担保にした場合と通常時とで発生するコストを比較して、安価な方を選択しましょう。

経営状況による交渉

経営状況の悪化を理由に、資金調達コスト引き下げの交渉をしましょう。

融資した金融機関は、元金が返済されないリスクを極力回避したいものです。そのためには、一時的な金利の引き下げやリスケジュールも交渉の余地があります。

資金調達コストの値下げが実現すれば、キャッシュフローや資金繰りの改善が見込めます。事業計画・返済計画を十分に立てて、金融機関に交渉してみましょう。

返済計画をもとに交渉

返済計画に無理が生じた旨を金融機関に伝えて交渉する方法で、資金調達コストを下げましょう。

返済計画と経営状況を照らし合わせ、このままだと資金ショートに陥ると提示してください。金融機関は元金未回収リスクを避けるため、資金調達コストの軽減に応じる可能性があります。

無理のない返済計画・利率を再設定し、しっかりと元金が返済できる計画を立てましょう。

資金調達コストを重視した経営に必要な指標

資金調達コストを重視して、過度な費用負担を受けないための経営を行う際に確認すべき指標があります。資金調達コストを重視した経営に必要な指標は、以下の3つが挙げられます。

ROE(自己資本比率)

ROE(Return On Equity)とは企業が保有する自己資本をもとに生み出された利益の割合を示す指標で、自己資本比率とも呼ばれています。

借入金などの他人資本と異なり、自己資本は返済不要な純資産を意味する事業資金です。自己資本は借入による金利が発生しないため、資金調達コストがかかりにくいのが特徴です。

ROEは、自己資本を活用してどれだけ効率的に利益を上げられたかを算出できます。ROEの算出方法は、以下のとおりです。

【ROE(自己資本比率)=当期純利益÷自己資本×100(%)】

ROEが高いほど、資本を上手く活用して効率よく利益を生み出しているとみなされます。日本経済新聞によると、2021年度のプライム上場企業におけるROEの平均は9.7%です。ROEが10%以上なら、自己資本を活かして事業を上手く回せている状態と判断できます。

ROA(総資産利益率)

ROA(Return On Asset)とは企業が保有する資産の全てから生み出された利益の割合を示す指標で、総資産利益率とも呼ばれています。

ROAの計算式は、以下のとおりです。

【ROA(総資産利益率)=利益÷資産×100(%)】

ROEと同様に、ROAの数値が高いほど効率的に利益を生み出せている証拠です。10%以上が目安のROEと異なり、ROAは5%以上で良好だと考えられます。

ただし、仮に企業が負債を抱えていてもROAは高い数値が算出される点に注意する必要があります。ROAが高くても、負債が大きすぎると健全な経営状態とは言えません。また、資金調達コストが高いと将来の需要変動などで利益が圧迫される恐れがあります。ROAが高いうちに資金調達コストを見直し、持続可能な経営を目指しましょう。

ROIC(投下資本利益率)

ROIC(Return On Invested Capital)とは、投下資本によって生み出された利益の割合を示す指標です。

ROICを算出する計算式は、以下のとおりです。

【ROIC(投下資本利益率)=税引後営業利益÷投下資本×100(%)】

【投下資本例】

資金調達側:有利子負債+株主資本

資金運用側:運転資本+固定資産

投下資本とは、企業が金融機関からの借入や株式発行によって調達した分で事業に投資した資金です。ROAやROEでは測れない、資金調達に投下した資金における利益率をROICは算出できます。

資金調達コストを重視した経営に重要な指標の一つとして近年注目を集めており、ROICの活用が欠かせません。

資金調達コストについてよくある質問

資金調達のコストについてよくある質問をご紹介していきます。

- 資本コストとWACCの違いは何ですか?

- 資金調達コンサルとはなんですか?

- 資金調達の成功報酬の相場はどのくらいですか?

- 資金調達にかかった費用の仕訳や勘定科目を教えてください

- 銀行はどこから資金調達し、コストはどの程度発生していますか?

資本コストとWACCの違いは何ですか?

資本コストとは、企業が資金の提供者(株主や債権者など)に対して最低限支払うべきコストのことで、負債コストと株主資本コストに分かれます。

一方、WACCとは加重平均資本コストのことで、複数の調達源から資金を得ている企業全体の平均的な資本コストを算出する方法です。負債コストと株主資本コストを、それぞれの資金調達の割合に応じて加重平均して算出します。

資本コストがいくらかを考える際に数値的に示すものの1つとしてWACCという考えがあると理解しましょう。

資金調達コンサルとはなんですか?

資金調達コンサルとは、企業の資金調達が成功するように、金融機関へ提出する事業計画書の策定等を手伝ってくれたり、どの金融機関のどの融資制度にいくら申し込めば資金調達が成功する可能性が高いのかということをアドバイスしてくれる人です。

初めて資金調達する方や、売上規模から見て大きな金額の資金調達を希望する方は、どの金融機関へどのようにアプローチすべきかがわかりません。

このようなときに資金調達コンサルを利用するとスムーズに資金調達できます。

ただし、中には法外な着手金を要求し、資金調達せず消えてしまうような詐欺も多いので、コンサルは注意して選びましょう。

また、最初は自分で金融機関へ相談に行き、そこでどうしても借り入れができない場合のみ、資金調達コンサルを利用するというように、利用する優先順位を後回しにした方がよいでしょう。

資金調達の成功報酬の相場はどのくらいですか?

資金調達コンサルに依頼し、資金調達に成功すると、調達額の5%〜10%程度の成功報酬が発生するのが一般的です。

1,000万円調達した場合には100万円程度の報酬を支払わなければならないケースも多いので、コストはかなり高くなります。

コンサルに依頼しなければかからないコストですし、コンサルの中には怪しい詐欺のようなケースも多いので、資金調達はなるべく自分でおこない、どうしてもうまくいかない場合のみコンサルに依頼するようにしてください。

資金調達にかかった費用の仕訳や勘定科目を教えてください

融資によって資金調達した場合、支払利息というコストが発生します。

例えば、10万円の返済を行い、そのうち利息が5千円だった場合の仕訳は次のとおりです。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 借入金 95,000円 支払利息 5,000円 |

普通預金 100,000円 |

返済金すべてが費用になると勘違いしている人が多いですが、元金の返済分は「負債の減少」になり、支払利息だけが費用になると理解しておきましょう。

また、ファクタリングで資金調達した場合、手数料分である「売掛債権売却損」という費用が発生します。

10万円の売掛債権をファクタリングし、手数料が1万円発生した場合の仕訳は次のとおりです。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 普通預金 90,000円 売掛債権売却損 10,000円 |

売掛金 100,000円 |

売掛金という資産を普通預金という資産と交換し、その際手数料1万円を支払ったという仕訳になります。

銀行はどこから資金調達し、コストはどの程度発生していますか?

銀行の主な資金調達方法は顧客からの預金です。

ご存知のように、銀行に預金を預けても利息はほとんど発生しないので、今は銀行はほとんどコストゼロで資金調達しています。

また、日銀からお金を調達することもありますが、この際の銀行が日本銀行からお金を調達する際のコストは、日本銀行が決定する政策金利によって決まります。

なお、2025年8月現在の政策金利は0.5%です。

コストを抑えて効果的な資金調達を利用しよう

資金調達コストの種類や手法別の数値目安から、具体的な算出方法に加えて費用を減らす方法までご紹介しました。

資金調達コストは出資や融資などの資金調達手法によって、株主資本コストや負債コストなどの種類に分けられます。

また、資金調達コストは手法ごとに金利などの数値相場が異なります。そのため、どの資金調達手法を選択するかによって、かかる資金調達コストの大きさが変わってくるため注意が必要です。

資金調達コストを抑えるためには、なるべく低い金利の融資を利用したり不動産を担保にしたりする工夫が求められます。さらに、資金調達コストを経営面に反映させていくには、ROICなどの資本単位の利益率を表す指標を活用する必要があります。

安定した資金繰りや事業運営のためには、資金調達が必要不可欠です。コストを抑えて効果的に資金調達を実現しましょう。