この記事は約20分で読めます。

企業は設備投資をしていかないとなかなか発展しません。設備投資には先立つもの=資金が必要ですが、資金を事業で得た利益で賄えれば理想です。しかし、資金が潤沢にある一部の会社を除けば、金融機関からの借り入れに頼らざるを得ない部分もあります。

今回の記事では「利益返済」と「資金繰り返済」という、2種類の借入金の返済方法について、詳しく解説しましょう。

記事の目次

利益返済と資金繰り返済の違い

借入金を返済する方法には、利益返済(利益償還)と資金繰り返済(資金繰り償還)という2つの方法あります。

どちらも会社のお金から借入金の返済をおこなうという点では同じですが、会社の経営にとっての意味という点では大きく異なります。

結論的に言えば、利益返済であれば会社の経営は健全ですが、資金繰り返済の場合は会社の経営は健全とはいえず、将来的には会社の資金繰りが苦しくなるリスクがあります。

利益返済と資金繰り返済がどのようなものなのかを具体例とともに基本的な違いについて理解しておきましょう。

利益返済とは

利益返済とは、税引後利益を使って借入金を返済することです。利益償還とも言います。

例えば、銀行から10万円の融資を受け毎月1万円を均等で返済していくケースで考えてみましょう。

融資金10万円で商品を仕入れ、13万円で取引先へ販売し、純利益が2万円の場合、この2万円の純利益から翌月1万円の借入金を返済できれば利益返済になります。

利益返済では、儲けたお金から返済金に回すことができているので会社が保有している現金預金などの資産が減少していくことはありません。

利益返済では会社の現金が減らない

利益返済を続けている限りは、会社の現金は減りません。よりわかりやすくするために具体例を用いて説明しましょう。

仮に、毎月利益を出している会社が金融機関からの借入金について、毎月10万円ずつ利益返済をしていた場合の資金の動きは以下のようになります。

| 利益 | 借入金返済額 | 現金残高 | |

|---|---|---|---|

| 前月繰越額 | ― | ― | 200万円 |

| 4月 | 30万円 | 10万円 | 220万円 |

| 5月 | 40万円 | 10万円 | 250万円 |

| 6月 | 20万円 | 10万円 | 260万円 |

| 7月 | 50万円 | 10万円 | 300万円 |

借入金は利益から返済できている限りは会社の内部留保が減ることはありません。

融資を受けても利益返済ができている限りは会社の安全性を損なうことはないので、その会社は安全な会社だということができるでしょう。

資金繰り返済とは

一方、資金繰り返済とは、利益以外の資金を使って借入金を返済することです。資金繰り償還とも言います。

利益から返済できないので、会社の内部留保である預金等を使用して返済しなければなりません。

そのため、資金繰り返済を継続していくと、会社の資産が目減りして、やがては返済原資がなくなってしまうことになります。

資金繰り返済をおこなうことは会社の収益力以上の返済をおこなっているということなので、資金繰り返済を継続していくことは会社の安全性を損なう点に注意しましょう。

資金繰り返済についてより具体的に解説していきます。

資金繰り返済では会社の資金が減っていく

資金繰り返済を続けていると、会社の資金がどんどん減っていきます。利益返済の場合と同じように、具体的な数字を用いて説明しましょう。

仮に、毎月赤字続きの会社が金融機関からの借入金について、毎月10万円ずつ利益返済をしていた場合の資金の動きは以下のようになります。

| 利益 | 借入金返済額 | 現金残高 | |

|---|---|---|---|

| 前月繰越額 | ― | ― | 200万円 |

| 4月 | ▲30万円 | 10万円 | 160万円 |

| 5月 | ▲50万円 | 10万円 | 100万円 |

| 6月 | ▲30万円 | 10万円 | 60万円 |

| 7月 | ▲50万円 | 10万円 | 0万円 |

わかりやすくするために極端な例を用いましたが、7月には手元資金がゼロになってしまいます。この場合、銀行から借り入れをしないと、仕入資金すら確保できません。当然、借入金返済額は増えてしまうため、一層資金繰りは厳しくなるでしょう。

借入金の用途により返済方法は異なる

銀行などの金融機関から借り入れを受ける際は、借り入れた資金の用途によっても、返済方法は異なります。返済計画にも大きく関わってくることなので、基本的な部分を押さえておきましょう。

設備資金の場合は利益返済

借り入れた資金を設備資金に回す場合は、利益返済を行うのが基本となります。例えば、以下の目的で使う場合が該当すると考えましょう。

- 社内のパソコン・机・電話などの事務用品を新しくする

- 工場に新しい機械を導入する

- 社用車を買い替えて新車にする

設備資金は投資した設備から「どの程度の利益を生み出すのか」という観点から審査をおこないます。

計画通りに投資が成功していれば購入した設備が生み出す利益から返済できるのが自然な状態です。

設備資金は利益返済をおこなうのが自然で、利益返済ができていない場合には、投資計画が成功していないと判断できます。

運転資金の場合は資金繰り返済

一方、日々の事業に必要な資金=運転資金に使うために借り入れをした場合は、資金繰り返済を行うのが一般的です。例えば、以下の目的で資金を使った場合が該当すると考えましょう。

- 商品の仕入に使う

- 従業員に給料を払う

- 事務所の通信費・光熱費などを払う

もちろん、運転資金を借り入れ他ことで、会社の経営状況が好転し、利益を生み出せるようになれば運転資金も利益返済となります。

運転資金を借り入れた当初は資金繰り返済でもやむを得ませんが、将来的には利益返済へと展開できるよう会社の収支を立て直していくことが重要です。

資金繰り返済のしすぎは危険な3つの理由

既に触れた通り、資金繰り返済には会社の資金を減らす効果があります。このため、運転資金を返済するなどの理由がある場合を除き、資金繰り返済はなるべくなら避けたほうが無難です。

資金繰り返済が会社の経営にとって危険なことといわれるのには次の3つの理由があります。

- 内部留保が減る

- 借入金が増える

- 資金ショートのリスクが高まる

資金繰り返済が会社経営にとってリスクが高いといわれる3つの理由について詳しく解説していきます。

理由1.内部留保が減る

資金繰り償還には、企業の内部留保を減らす働きがあります。内部留保とは、企業が生み出した利益から税金や配当、役員報酬などの社外流出分を差し引いたお金で、社内に蓄積されたものです。

企業は内部留保を使って仕入をしたり、研究開発・設備投資・戦略投資を行ったりします。しかし、資金繰り償還を行いすぎると、内部留保が減っていくため、仕入や研究開発・設備投資・戦略投資を縮小せざるを得ないのです。

結果として、企業活動のスケールがどんどん小さくなり、利益も減っていくという悪循環に陥ります。

また、内部留保が減少することによって会社の安全性に対する評価が下落するので、会社は融資や出資によって新たな資金を集めにくくなります。

資金繰り返済をおこなうことによって企業の評価が下落してしまう点はデメリットです。

理由2.借入金が増える

資金繰り償還を続けている限り、手元の資金はどんどん流出していきます。そのため、企業は事業継続のために必要な資金を確保すべく、銀行などの金融機関からの借り入れを検討するでしょう。

しかし、資金繰り償還に頼らざるを得ないというのは「慢性的に事業で利益が出ない状態に陥っている」ということです。新たな借入金もいずれは枯渇する可能性が高くなります。結局、どこかのタイミングでまた新たな借り入れを行わなくてはいけません。

わかりやすくいうと「借金を返すために別のところから借金をする」という自転車操業のような状態に陥るのです。

やがては総資産の金額よりも負債の金額の方が大きくなる債務超過に陥ってしまう可能性があります。

不況時や経営悪化時などの一時的なケースはやむを得ませんが、慢性的に資金繰り返済を継続することによって会社の財務状況が悪化して、債務超過となり倒産に至ってしまうリスクがあるので注意しなければなりません。

理由3.資金がショートする

「借金を返すために別のところから借金をする」という状態は、お金を貸してくれるところがあるから成り立つ話です。銀行などの金融機関もずっとお金を貸してくれるわけではなく「返済してもらえる可能性が低い」と判断した時点で、融資をストップさせ、これまで融資した額の一括返済を求めてくるでしょう。

ここまで来ると、取引先への買掛金、従業員への人件費、他の金融機関への返済などの支払いもできません。つまり、資金がショートして倒産に至るのです。

資金繰り返済を継続していくと、会社の内部留保が枯渇する→借金が増える→債務超過に陥る→借入が不可能になる→資金ショートするという悪循環になる可能性があります。

資金繰り返済の継続は会社によってよいことではないばかりか、最悪のケースとして倒産にまで至ってしまうリスクの高い行為であることを認識し、どこかで利益返済へと切り替わるよう経営改善を図る必要があります。

資金繰り返済をなるべくしないための10の工夫

資金繰り返済を続けていると、最終的には会社が倒産するという最悪の事態に至りかねません。そのため、なるべく資金繰り返済をしない工夫をしましょう。具体的にやるべき10の方法を紹介します。

- 資金繰り管理を徹底する

- 投資計画を慎重に検討する

- 据置期間を活用する

- どの収支が悪化しているのか確認する

- 財務収支を確認する

- 無理して繰り上げ返済をしない

- 不要な資産は売却する

- 過剰在庫を見直す

- 収支計画を見直す

- 入出金サイトを見直す

資金繰り返済をせずに、経常的に資金繰りを改善するための10の方法について詳しく解説していきます。

日々資金繰り管理を厳格に行う

日々の資金繰り管理は厳密に行いましょう。資金繰り表は日次、月次と作成頻度がいくつもありますが、できれば日次の資金繰り表を作るのが理想です。

毎日の資金の入りと出を予想していくことで「いつ、いくらのお金が足りなくなるのか」ということが明確にわかるようになり、資金調達の準備もしやすくなります。

また月末の資金残高も正確に予測できるので、トータルで資金が減っているのか増えているのかの予想を立てやすくなり、その原因も比較的簡単に特定できます。

資金繰り返済が続いている場合は、できる限り早期に利益返済に転換できるよう「売上をアップさせる」もしくは「毎月の費用を減らす」ための施策を講じましょう。

さらに、あらかじめお金が足りないことがわかっているのであれば、早めに融資などの方法で資金を手当しておくことも可能です。

また、売掛金の回収漏れが起きていないかも、念のために確認すると効果的です。

投資計画を慎重に検討する

仮に、事業が順調だったとしても、資金繰り返済に頼らざるを得なくなる事態は考えられます。代表的なケースが「設備投資をしたものの、当初予想した通りの収益が上がらない」です。

設備投資をして増えた分の利益で、設備投資に使った資金の返済ができればそれに越したことはありません。しかし、当初の予想が外れ、収益がなかなか上がらなかった場合は、内部留保や借入金を使って返済する羽目になります。

設備投資を行う際は、慎重な検討を重ねた上で実行に移すようにしましょう。特に、以下のポイントは意識するようにしてください。

- 会社が現状抱えている経営上の課題に沿った投資案件を選ぶ

- 投資に対して十分なリターンが得られるかを吟味する

- 投資案件が決定したら、具体的かつ綿密な資金計画の作成を行う

- 国・地方自治体が実施している補助金・助成金制度を活用する

希望的な観測や設備販売先の営業マンの言う通りに計画を策定した結果、絵に描いた餅のようになっているケースが少なくありません。

そのため、投資計画は相当シビアに見積もり、計画通りにいかない場合の資金繰りなども考慮した上で策定する必要あります。

利益返済になるように事業計画書を策定しなければ、投資に必要な設備資金融資を受けることはできません。

しかし計画が絵に描いた餅であれば、投資後の資金繰りにさらに苦労することになってしまうので、計画は相当慎重に策定するようにしてください。

なお、国・地方自治体が実施している補助金・助成金制度には毎年変更があります。制度自体の実施の有無、支援内容については、関係省庁のWebサイトを確認しましょう。税理士に相談するのも効果的です。

据置期間を活用する

据置期間とは、元金の返済が発生しない期間のことです。据置期間の間は利息だけを支払えば構いません。

どんな事業であっても、創業したり、新しい設備を導入したりしたばかりの間は、なかなか利益は出ません。利益が出るまでには、数ヶ月から1年程度かかると考えましょう。このため、据置期間を設け、利益がでるようになってから元金の返済も開始するようにすれば、資金繰り返済をしなくて良くなります。

創業したり、新しい設備を導入したりする際は「いつごろから利益が出せそうか」を慎重に見極めましょう。

なお、創業したり、設備を導入したりする際に、日本政策金融公庫の各種融資制度を使う人も多いかもしれません。主な融資制度について、据置期間も含めた情報をまとめました。

| 融資制度 | 利用対象 | 融資限度額 | 融資期間(据置期間) |

|---|---|---|---|

| 新創業融資制度 | 新たに事業を始める人、または事業開始後で税務申告を2期終えていない人 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 各融資制度に定める返済期間以内 |

| 新規開業資金 | 新たに事業を始める人、または事業開始後おおむね7年以内の人 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内)運転資金: 7年以内(2年以内) |

| 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性または35歳未満か55歳以上で新たに事業を始める人、または事業開始後おおむね7年以内 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 設備資金:20年以内(2年以内)運転資金: 7年以内(2年以内) |

| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受け、商工会議所等の長の推薦を受けた人 | 2,000万円 | 設備資金:10年以内(2年以内)運転資金: 7年以内(1年以内) |

| 経営環境変化対応資金 | 売上が減少するなど業況が悪化している人 | 4,800万円 | 設備資金:15年以内(3年以内)運転資金: 8年以内(3年以内) |

据置期間の間は利息の支払いだけは発生するので、その分、資金繰りは安定します。

投資が軌道に乗るまでに一定機関は据置期間を活用するなどして、資金繰りを考慮した投資計画を策定するようにしてください。

どの収支が悪化しているのか確認する

複数の事業を営んでいる企業は収支のうちどの収支の資金繰りが悪化しているのかを確認しましょう。

どの収支が悪化しているのかを確認することによって、資金繰りの悪化に対して本質的な経営改善が必要なのか、そうでないのかを確認できるためです。

本業の収支は経常収支

経常収支とは営業収支に経常収支を加味したものです。

会社の日常的な活動である「経常収支」からいくらの利益(損失)が発生したのかを示すものです。

経常収支が赤字であるなら、売上の拡大、原価の見直し、経費の削減、支払利息の削減などの経営改善をおこなう必要があります。

日常的な会社経営に問題があるということなので、問題意識を強く持って会社経営の立て直しをおこなわなければなりません。

本業以外の収支は経常外収支

本業以外の収支は経常外収支です。

経常外の収支とは、資産の売却によって得た利益(損失)や過去の債権が回収された場合の償却債権取立益、前期の損益の誤りを修正したことによる前期損益修正益、取引先の倒産などの予期せぬ特別の損失が該当します。

経常外収支は通常の企業活動では起こらない一過性の収支や、特別な収支によっておこるものです。

つまり、来年以降は起こらない可能性が高い収支なので、大きな経営改善等をおこなう必要はありません。

ただし、経常外損失は予測不能なので突発的に大きな損失が発生することがあるので、一発で会社が資金ショートに陥るリスクもあります。

日常的に大きな経常外損失が発生しないかどうか、取引先に対する売掛債権の安全性を管理しておきましょう。

財務収支を確認する

財務収支を確認することも重要です。

キャッシュフロー計算書の中で、営業収支や投資収支を確認するだけでなく、財務収支を確認しましょう。

一般的に収支がプラスということは企業経営にとってよいことのように思われています。

しかし財務収支がプラスの場合は企業にとって、基本的にはいいことではありません。

財務収支とは、財務活動によってどの程度の資金の動きがあったのかを示すものです。

そして、財務活動は基本的には借入と出資を指します。

返済不要の自己資金である出資によって資金調達をおこなったのであれば、財務収支がプラスでも企業にとってもプラスです。しかし、中小企業が出資によって資金調達をおこなうケースはほとんどありません。

基本的に、中小企業は借入によって資金調達をおこないます。

そのため、財務収支がプラスということは「借入金が増えた」ということで、財務収支がマイナスと言うことは「借入金を返済した」ということになります。

つまり、ほとんどのケースで財務収支がプラスになっているということは「借金が増えただけ」というケースです。

営業収支がプラス財務収支がマイナスというのが企業が健全に経営できている状況です。

営業活動によってキャッシュフローが増えて、そこから借金返済をおこなっているので、まさに利益返済をおこなっているということになります。

決算を確認する際は、財務収支がプラスなのかマイナスなのかを確認し、自社の資金繰りが健全かどうかを判断しましょう。

無理して繰り上げ返済をしない

借入金がある企業は無理に繰り上げ返済をしないことも資金繰りにとって重要です。

確かに、繰り上げ返済をおこなうことによって、利息の負担は軽減しますし、将来的な返済負担もなくなります。

しかし、大きく利益を出せていないようなタイミングで繰り上げ返済をすることは資金繰り返済となり、内部留保が失われてしまうことになります。

この後に大きな損失や資金の流出があった場合には、支払いができなくなる可能性があるので、無理な返済は厳禁です。

繰り上げ返済は利益返済の範囲内でできる程度とし、よほど資金に余裕があるとき以外は、資金繰り返済になってしまうほどの高額な繰り上げ返済をおこなわないようにしてください。

不要な資産は売却する

会社が不要な資産を保有しているのであれば売却して資金化することで資金繰りは改善します。

外部から資金調達したら、財務収支が増えて将来的に資金繰りが苦しくなりますが、不要な資産を売却するのであれば将来的に資金繰りが悪化することはありませんし、内部留保が増えるので企業の安全性は高まります。

本業に必要な資産を売却することはできませんが、本業とは無関係な不動産や、有価証券を保有しているのであれば売却することで資金繰りは円滑になるでしょう。

また、不要な資産を売却することで、その分貸借対照表が小さくなりオフバランス化します。

オフバランス化した企業は外部からの評価が高まり、資金繰りにはプラスに寄与するので、借入金等の資金調達もおこないやすくなります。

売却できる資産があるのであらば、売却して内部留保を厚くすることを検討しましょう。

過剰在庫を見直す

過剰な在庫がないかを確認しましょう。

在庫は一括で多くを仕入れれば1つ当たりの単価が安くなる傾向があるので、コストカットには有効です。

しかし、過剰在庫は資金繰りにはマイナスになるということも理解すべきです。

売れずに残った在庫は貸借対照表上では「棚卸資産」として資産計上されます。

売却した分だけは「売上原価」として支出として計上することができます。

つまり、多くの在庫を仕入れて、予想に反して売れ残ったとしても支出して計上できないので、過剰在庫がある企業は「収益があるのに資金が足りない」という状況に陥りがちです。

そのため、よほど資金に余裕がある企業でない限りは、大量仕入れは行うべきではありません。

在庫が多いと紛失や毀損などの在庫ロスにもつながるので、資金繰りのためには在庫は必要な分だけを都度仕入れるようにしてください。

収支計画を見直す

利益返済をおこないたいのであれば、単純に利益を大きくすることが重要です。

利益を大きくするためには、売上を拡大するか支出を圧縮することで可能です。

営業戦略を拡大したり、新商品を開発することで売上拡大の可能性があります。

また、固定費の見直しや原価の削減などをおこなうことで支出を削減できれば利益は大きくなります。

このように、売上の拡大や支出の削減をおこない、収支計画を見直して、できる限りあらゆる返済を利益返済とできるようにしましょう。

入出金サイトを見直す

取引先と交渉し、入出金サイトを見直すことができるかどうかを確認しましょう。

売掛先企業と交渉し、売掛金の入金サイトを前倒しにすることで、入金日が早くなるので資金繰りは改善します。

また、仕入れ先等の買掛先企業と交渉し、買掛金の入金サイトを先延ばしにすることによって資金が流出するのが先延ばしになるので資金繰りにプラスです。

資金繰りは「入金は1日でも早く、支払いは1日でも長く」して、手元の資金をできる限り多く確保することによって改善します。

取引先の中に、入出金サイトの見直しの交渉に応じてくれる企業がないかどうかを確認し、交渉できる取引先があるのであれば、サイトの見直しをおこないましょう。

資金繰り返済に困った時の融資の種類

資金繰り返済に陥り、企業の資金繰りが悪化した際には融資を利用して外部から資金調達することで、一時的に資金繰りを改善させることができます。

資金繰りが悪化した際の融資はいくつかありますが、主なものとしては次のような資金調達方法があります。

- 銀行や信用金庫のプロパー融資

- 銀行や信用金庫の信用保証協会の保証付融資

- 日本政策金融公庫の融資

- 地方自治体の制度融資

- ビジネスローン

それぞれの融資方法の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

銀行や信用金庫のプロパー融資

銀行や信用金庫のプロパー融資とは、信用保証協会の保証をつけずに、銀行や信用金庫がすべてのリスクを負ってお金を貸し付ける融資です。

万が一の場合には、貸し倒れの損失は銀行や信用金庫が負うので、最も難易度が高い融資です。

そのため、取引歴の浅い企業はプロパー融資を借りることは困難です。

優良企業しか借りることができないので、1%〜2%台の低い金利で借りれる傾向にあり、保証料もかかりません。

また、限度額等は特にないので、高額の借入も可能です。

小規模事業者にとっては難易度が高い融資ですが、借り入れることができれば、銀行が自社を優良企業として認めた証拠だと理解しましょう。

銀行や信用金庫の信用保証協会の保証付融資

銀行や信用金庫の信用保証協会の保証付融資は中小企業が銀行や信用金庫から融資を受ける際に最もオーソドックスな方法です。

万が一返済されない場合には、信用保証協会が銀行や信用金庫へ代位弁済をおこなってくれるので、銀行や信用金庫にとってはリスクはありません。

そのため、信用度がそれほど高くない中小事業者でも借りやすいのが特徴です。

金利は格付けによって決定しますが、基本的には2%〜4%台程度のそれほど高い金利になることはないのでコストを抑えて利用できます。

また、信用保証協会へ支払う保証料が年利で0.45%〜1.9%程度発生するので、銀行融資の中ではコストが高くなる傾向があります。

後述する制度融資も信用保証協会の保証付融資なので、制度融資と併せて利用を検討するとよいでしょう。

日本政策金融公庫の融資

日本政策金融公庫は国が100%出資している中小事業者の資金繰りを円滑化させる目的で設立された公的金融機関です。

資金繰りや経営が悪化した際の資金調達だけでなく、事業承継や投資や創業など、目的に見合った様々な資金を借りることが可能です。

公的な金融機関なので、金利が低く1%〜4%台の低金利で借りられます。

また、日本政策金融公庫は原則として無担保無保証で融資をするので、保証料もかかりません。

信用保証協会の保証をつけないので、銀行や信用金庫の信用保証協会の保証付融資とは別枠で融資を受けられる点が大きな特徴です。

そのため、銀行や信用金庫から「融資枠がいっぱいになった」と融資を断られてしまっても、日本政策金融公庫であれば融資を受けられる可能性があります。

いざというときに備え、日本政策金融公庫とも付き合っておくと資金調達チャンネルが増えるので安心です。

地方自治体の制度融資

地方自治体の制度融資とは、地方自治体が地元の事業者の資金繰り円滑化のために、金利や限度額を設計している融資制度です。

地方自治体からお金を借りるものと思っている方も多いですが、制度融資は自治体からお金を借りるわけではありません。

地方自治体が金融機関に預けている預託金の範囲内で、地元の金融機関が融資を行い、そこに信用保証協会の保証をつけて融資します。

地方自治体が制度設計しているので、金利が低く1%〜3%台程度の低金利で借りられる点が大きなメリットです。

また、制度の中には地方自治体が利息や保証料を補助してくれるものもあるので、そのようあん資金を利用すればさらに負担は軽減できます。

日本政策金融公庫の融資と同じように、売上減少時、投資に必要な資金を調達したいとき、創業に必要な資金を調達したいときなど、さまさまざな融資制度が用意されています。

ただし、自治体、金融機関、信用保証協会の3者から審査を受けなければならないので、融資までには3週間以上の時間がかかるのが一般的です。

時間に余裕をもって申し込むようにしてください。

ビジネスローン

ビジネスローンとは、消費者金融やカード会社などの貸金業者が融資をおこなう事業資金です。

消費者金融が審査をおこなうので、銀行融資よりも審査が緩く、赤字や債務超過でも審査に通過できる可能性があります。

また、審査は主に代表者の個人信用情報に対しておこなうので、審査に時間がかかりません。

オンライン完結に対応しているローンも多いので、最短即日入金を受けることも可能です。

審査が緩くスピーディーに資金調達できる可能性が高いビジネスローンですが、金利が高く調達限度額が少ない点はデメリットです。

審査が緩い分、金利は高く設定されており、10%〜18%程度が相場です。

また、500万円程度までしか資金調達できません。

少額を急いで資金調達したいときや、銀行融資の審査に通過できない場合におすすめです。

融資以外の資金調達方法

資金繰り返済に陥ってしまった際には融資で資金調達するのが一般的ですが、融資以外の方法でも資金調達することは可能です。

融資以外の資金調達方法としては次の8つの方法があります。

- 補助金・助成金

- ベンチャーキャピタルからの出資

- エンジェル投資家からの出資

- クラウドファンディングによる支援

- 少人数私募債での資金調達

- リースバック

- 手形割引

- ファクタリング

資金繰り返済に陥った時に活用できる融資以外の8つの資金調達方法について詳しく解説していきます。

補助金・助成金

補助金や助成金は特定の政策目標を実現するため、その政策に適う事業をおこなう事業者に対して行政が補助を行うものです。

補助金は審査に通過できないと受給できません。補助金の中には2〜3割程度の人しか受給できないものもあります。

助成金は条件に合致しており、予算が残っていれば原則的には誰でも受給できます。

補助金や助成金は返済不要なので、受給対象になる投資等を行うのであれば、補助金や助成金を受給することによって自己負担が大幅に少なくなるので、資金繰りはかなり安定します。

ただし、補助金や助成金は基本的には後払いです。

最初に補助対象経費の全額を支払い、その後に補助対象分だけ受け取る仕組みです。

例えば総経費1,200万円の投資を行い、このうち2/3が補助対象になる場合、最初に1,200万円全額を支払い、投資完了後に2/3分である800万円が補助金として支払われます。

つまり、補助金を活用して投資する場合にも最初は対象経費全額を用意しなければならない点に注意が必要です。

ベンチャーキャピタルからの出資

ベンチャーキャピタルとは、将来的に上場する見込みのあるようなスタートアップに対して投資をおこない、その企業の成長を支援する投資会社を指します。

ベンチャーキャピタルには豊富な資金力があるので、出資を受けることができれば、数億円〜数十億円規模の高額な資金調達ができる点が大きな特徴です。

一気に事業拡大を目指すことができるでしょう。

また、ベンチャーキャピタルが持つ豊富な人脈やノウハウの提供を受けることも可能です。

ただし、ベンチャーキャピタルは短い期間で企業を成長させて上場させることを目的としているので、短期間で成果が出せるように経営に口を出されることがあり、経営の独立性が損なわれてしまいます。

また、所定の期間までに上場できなかった場合には、意思に反したM&Aを勧められる可能性があるので注意しなければなりません。

エンジェル投資家からの出資

エンジェル投資家から出資を受けることでも、返済不要な資金調達が可能です。

エンジェル投資家とは、ベンチャー企業やスタートアップを支援する個人投資家です。

ベンチャーキャピタルとは異なり、上場や転売によって大きな利益を得ようとは考えていません。

元経営者や投資家が「次世代の経営者を育てたい」という慈善的なモチベーションで投資していることが多く、エンジェル投資家が持つ人脈やノウハウの提供を受けることができます。

ただし、出資を受けられる金額は数百万円程度が相場で、ベンチャーキャピタルのような高額の資金調達は不可能です。

また、個人間の人間関係が重要になるので、投資家によって合う合わないの相性があり、相性が合わない投資家から出資を受けると経営の独立性が損なわれてストレスにもなります。

相性が合う投資家から出資を受けることで、資金繰りが安定し、規模拡大も期待できるでしょう。

クラウドファンディングによる支援

クラウドファンディングとは、クラウドファンディングサイトにプロジェクトと必要資金を公開し、プロジェクトを見た支援者から支援を募る資金調達方法です。

クラウドファンディングで支援をしてくれた人は、見返りを求めて支援をするわけではないので、簡単な返礼品等を送る必要はあるものの、返済の必要はありません。

そのため、クラウドファンディングで資金調達すれば資金繰りは安定化します。

しかしクラウドファンディングは、プロジェクトをみた人の「応援したい」という気持ちを集めて資金調達する方法です。

そのため、単純な営利目的の事業では資金調達が難しいのが実情です。

公共性や社会性が高く、ストーリーのあるプロジェクトでないと資金調達はできないでしょう。

少人数私募債での資金調達

少人数私募債とは、50人未満の少人数を対象に発行される社債のことです。

中小企業でも発行することができ、一般的に、家族や友人、取引先など、企業と関係のある特定の人に引き受けてもらいお金を集めます。

他の方法と異なり、返済が必要で、貸借対照表にも負債として計上されますが、私募債は償還期限や利息などを自社で自由に決定できる点が特徴です。

また、返済は期日に一括で行うので、償還期限までは元金の返済が必要ありません。

そのため長期間資金繰りを安定化させることが可能です。

とはいえ、一般の中小企業が私募債を引き受けてくれる一般の投資家を探すのは難しいので、基本的には経営者や親族や取引先の金融機関などに引き受けてもらわなければ資金調達はできません。

募集すればスムーズに資金調達できるわけではないので注意しましょう。

リースバック

リースバックとは所有する不動産を売却して、売却後は不動産会社から売却した不動産を借りて使用を続けるという資金調達方法です。

形態としては不動産売却という資産を売却する資金調達方法ですが、売却後も不動産を借りることを前提としているので、会社の経営に必要な不動産を手放すことなく、売却資金を手にできる点が大きなメリットです。

また、不動産を継続的に利用するので、不動産を売却したことを周囲に知られることはありません。

まとまった資金を手に入れやすく、将来的に買い戻すことができる点もメリットです。

その一方で、売却代金は通常の売却よりも安くなることが多く、家賃は周辺相場よりも高額になる傾向があります。

社屋や工場など、人の手に渡ってしまったら事業継続ができない不動産しか保有していない場合には、リースバックでの資金調達を検討するとよいでしょう。

手形割引

手形割引とは企業が保有する受取手形を銀行などの金融機関に売却して期日前に早期に資金化する方法です。

売掛債権を売却して早期に資金化する方法としてファクタリングと同じですが、手形割引は手形が不渡になった場合に、利用者が手形を買い戻さなければなりません。

この点で金融機関にはリスクがないので、その分手数料が年利1%〜4%台とかなり低くなっています。

また、審査は手形振出人である売掛先の信用に対して主に行われるので、通常の融資審査に通過できない企業でも手形割引であれば資金調達できる可能性があります。

あらかじめ手形割引枠を銀行に作っておけば、最短即日資金調達できる場合もあるので、手元に受取手型がある方や、普段から取引先から手形で代金を受け取っている方は手形割引での資金調達を検討しましょう。

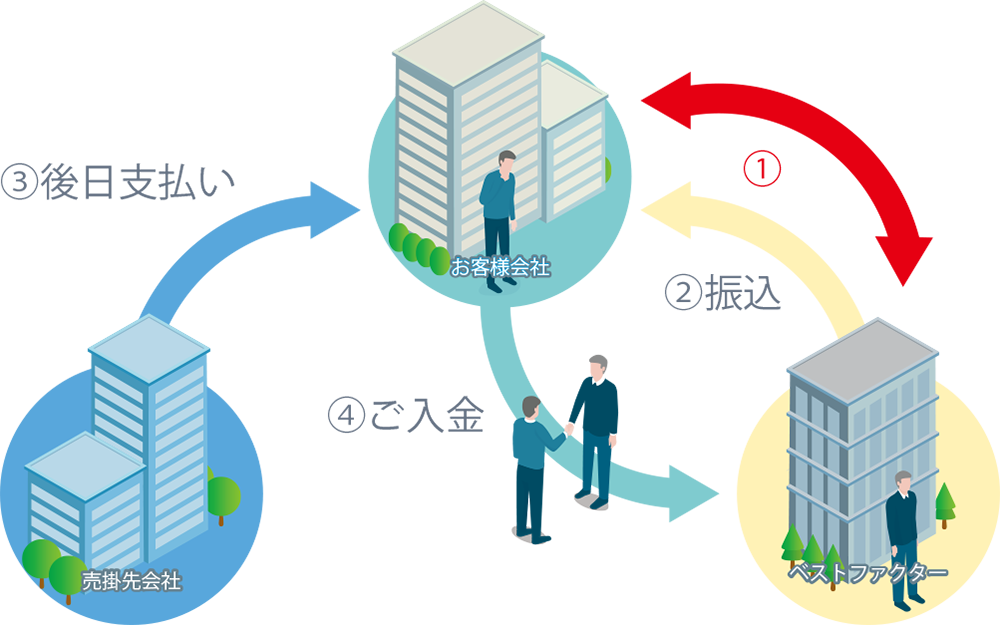

ファクタリング

ファクタリングとは企業が保有する売掛金をファクタリング会社へ売却して、期日前に早期に資金化する方法です。

売掛金は期日になるまで資金化できませんし、支払手段としても活用できない債権ですが、ファクタリングを利用することによって最短即日資金調達できます。

さらに、売掛先企業の信用で審査を受けられるので、赤字・債務超過・税金滞納などを理由として融資審査に通過できない企業でも資金調達が可能です。

手形割引と異なり、償還請求権なし(ノンリコース)で取り扱われるので、万が一売掛金が未払いになっても利用者には責任が及びません。

しかし、ファクタリング会社に万が一の場合のリスクが生じるために、手数料が高額です。

2社間ファクタリングの場合には5%〜20%程度と手形割引と比較してかなり高額になっているので、利用し過ぎると収益も資金繰りも圧迫します。

さらに、ファクタリングには営業許可も免許も一切必要もないので、業者の中には法外な手数料を要求する悪徳業者や実質的な貸付をおこなう違法業者も混在しています。

安全な業者を自己責任で探さなければならない点はデメリットです。

資金繰り返済になった時に活用できる安全なファクタリング会社10選

ファクタリングは売掛先企業の信用で資金調達できるので、資金繰り返済に陥った場合のような企業の信用が悪化しているタイミングでも資金調達できる可能性があります。

資金繰り返済になったときでも安全かつスムーズに資金調達できるファクタリング会社は次の10社です。

- ベストファクター

- フリーナンス

- アクセルファクター

- ビートレーディング

- ラボル

- OLTA

- ペイトナーファクタリング

- 日本中小企業金融サポート機構

- トップマネジメント

- PMG

これらのファクタリング会社は審査に通りやすいので資金繰り返済に陥っている企業でも資金調達が簡単です。

また、業者の安全性が高いので、ファクタリングに不安を抱えている方でも安心して利用できます。

資金繰りが悪化した際に安心して利用できるおすすめファクタリング会社の特徴について詳しく解説していきます。

ベストファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 2%~20% |

| 入金スピード | 最短当日 |

| 買取可能額 | 30万円~上限なし |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・電話・出張訪問 |

| 公式サイト | https://bestfactor.jp/ |

ベストファクターは資金繰り返済に陥っているような収益が悪化した企業や資金繰りが悪化した企業からも多くご相談をいただいております。

弊社はお客様との面談を重視しており、対面の上で財務コンサルティングを実施しています。

本質的に資金繰りを改善したいと考えるお客様はお気軽にご相談ください。

また、ファクタリング以外にも資金繰りを改善する方法があればご提案させていただくので、ファクタリングありきでお客様へご案内することはありません。

他にもお客様にとってベストな方法があれば、融資等の他の方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

弊社は契約時の面談が必須となっています。

そのため、弊社までのご来店が必要になりますが、ご来店が難しいお客様に対しては弊社の担当者が訪問によって契約させていただきますので、お申し付けください。

フリーナンス

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 手数料 | 3%~10% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取可能額 | 〜1,000万円 |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン |

フリーナンスは資金繰りだけでなく、個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者の方の業務が円滑に進むようなさまざまなサービスを提供しています。

アカウントを作成するだけで次のようなサービスをご利用いただけます。

| 即日払い | 2社間ファクタリングサービス |

|---|---|

| あんしん補償 | 業務上生じた賠償責任等を補償 |

| フリーナンス口座 | 屋号やペンネームなどで口座を作成できる |

| バーチャルオフィス | 銀座や福岡のバーチャルオフィスを格安料金で利用可能 |

2社間ファクタリングの「即日払い」は請求書の」アップロードから最短30分で審査結果が届き、そのまま即日入金を受けられるので、緊急時の資金調達方法としておすすめです。

また、手数料は屋号やペンネームで口座を作成できるフリーナンス口座を利用すればするほど下がる仕組みです。

フリーナンス口座は個人名でしか口座を保有できない個人事業主の方も屋号で口座を持てて便利なので、積極的に利用して低い手数料で2社間ファクタリングを利用するとよいでしょう。

フリーナンス口座を利用しなくても、上限10%の低い手数料で利用できるので、フリーナンスは低コストで資金調達できる優良業者です。

運営しているのはGMOグループのGMOクリエイターズネットワークです。

大手企業の関連会社が運営しているサービスなので、安心して利用できるでしょう。

アカウントを作成するだけで、業務上の損害が補償される「あんしん補償」に加入できるので、すぐにファクタリングを利用しない方にもおすすめです。

アクセルファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:1%〜12% 3社間ファクタリング:0.5%〜10.5% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取可能額 | 30万~1億円 |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

アクセルファクターは店舗型の独立系ファクタリング会社として利用者からの評判が非常に高い業者です。

中小企業支援の専門家の認定経営革新等支援機関として登録されているので、資金繰り返済に陥っている資金繰りが悪化した企業が経営相談をしたいときなどに活用できます。

また、国が認定している業者なので、安心してファクタリングが利用できるでしょう。

アクセルファクターは店舗型のファクタリング会社でありながら、入金スピードに定評があります。

ホームページには入金スピードについて次のような記載があります。

アクセルファクターでは、ファクタリングの大きな魅力である「スピード」を最大限に活かすべく、即日2時間での振込をモットーに業務を実施。

実際にお申込みいただいたお取引のなんと半数以上が即日中の決済となっています。

引用:アクセルファクター|アクセルファクターが選ばれる理由

「半数以上が即日調達」とホームページに具体的に明記している企業は非常に珍しく、それだけ入金スピードに自信を持っているということでしょう。

信頼できる店舗型のファクタリング会社でスピーディーに資金調達したい方はアクセルファクターがおすすめです。

ビートレーディング

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 2%~12% |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 買取可能額 | 上限なし |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・対面・出張訪問 |

ビートレーディングは独立系ファクタリング会社として、数多くの店舗を保有しており、知名度抜群のファクタリング会社の中でも最も実績のある会社の1つです。

東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所に店舗を構えているので、資金繰り返済になったような資金繰りが悪化した企業が経営改善のための相談をおこなうことができます。

オンライン完結型のファクタリングにも力を入れており、オンライン完結型では申込から入金まで最短2時間で資金調達できます。

顧客情報はSalesforceで保管しており、弁護士ドットコム監修のクラウドサインで契約手続きをおこなうので、情報管理も徹底しており安心です。

2025年3月時点で、累計買取金額は1,550億円を突破、累計契約件数は7.1万件を超えています。

高い専門性と実績を重視したい方はビートレーディングを利用するとよいでしょう。

ラボル

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短60分 |

| 買取可能額 | 1万円〜上限なし |

| 個人事業主の利用 | 可 |

| 手続き方法 | オンライン |

ラボルは東証プライム上場企業の株式会社セレスの100%子会社である株式会社ラボルが運営しています。

上場企業が運営しているサービスなので、運営業者の安全性が高く、資金繰り返済に陥っている企業でも売掛先企業の信用に問題がなければ審査に通過できる可能性が高いでしょう。

ラボルは365日24時間最短60分入金に対応しているファクタリング会社として知られています。

土日祝日も早朝から深夜まで最短60分で資金調達できるので、緊急時の資金調達方法として頭に入れておくとよいでしょう。

また、手数料は一律10%なので、あらかじめコストがわかっており安心です。

1万円から上限なしで利用できるので、売上規模の小さな小規模事業者から売上規模がある程度大きな法人まで幅広く利用できます。

運営業者の安全性や緊急時の対応力などを重視してファクタリング会社を選びたい方におすすめです。

OLTA

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 手数料 | 2%〜9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取可能額 | 下限上限なし |

| 個人事業主の利用 | 利用不可 |

| 手続き方法 | オンライン |

OLTAはオンライン完結型のファクタリングのパイオニア的な業者です。

OLTA登場以降、国内の他のファクタリング会社もオンライン完結型のファクタリングを始めたと言っても過言ではありません。

そのため、注目のスタートアップとして大手企業と提携したり、ベンチャーキャピタルから出資を受けており、今や資本金は130億円を突破しています。

また、日本各地の金融機関と提携し、銀行や信用金庫の顧客に対してファクタリングを販売しています。

信用第一の銀行と提携するほどの業者なので、運営業者の安全性は非常に高いといえるでしょう。

店舗を持たないので、手数料の上限は9%と非常に低く業界最低水準になっています。

さらに、請求書のアップロードから最短24時間以内に審査結果が通知され、そのまま即日入金を受けられるので、入金スピードもスピーディーです。

安全な業者から低コストで資金調達したい方にOLTAはおすすめです。

ペイトナーファクタリング

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短10分 |

| 買取可能額 | 最大100万円まで |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン |

ペイトナーファクタリングは入金スピードに最も優れたファクタリング会社で、最短10分で資金調達できます。

あらかじめアカウントを作成しておけば、請求書のアップロードから最短10分で審査が完了し、そのまま入金を受けられます。

ファクタリング会社の中でも最も入金スピードが速い業者なので、緊急時に備えてアカウントを作成しておいて損はないでしょう。

個人事業主やフリーランスに対して発行した請求書の買取をおこなっている業者でもあります。

他社では法人宛の請求書しか売却できないので、個人事業主相手にビジネスをされている方にもおすすめです。

利用限度額が100万円で初回利用時には25万円までしか調達できないので小規模事業者専用のサービスとなっているので注意してください。

日本中小企業金融サポート機構

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 1.5%~10% |

| 入金スピード | 最短40分 |

| 買取可能額 | 上限下限なし |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

日本中小企業金融サポート機構はコンサルティング業務とファクタリング業務をおこなう一般社団法人です。

中小企業支援の専門家として国が認定している認定経営革新等支援機関としてコンサル業務にかなり力を入れています。

店頭ではファクタリングの相談の他に、資金繰り改善、経営改善、M&A、事業承継、補助金申請など様々な相談をおこなうことが可能です。

資金繰り返済に陥っているのであれば日本中小企業金融サポート機構であれば本質的に資金繰りを改善するためのサポートを受けられます。

また、法人形態が非営利法人である一般社団法人なので、上限手数料が10%と低めの設定になっています。

コストを抑えて利用したい方におすすめです。

日本中小企業金融サポート機構はオンライン完結型にも力を入れており、日本中小企業金融サポート機構が提供するオンライン完結型のサービスであるFACTORUはAIが審査を実施しており、申込から審査完了まで最短10分で、入金までは最多40分というスピードです。

店頭でもオンラインでもスピードと手数料の低さに優れた優良業者だといえます。

トップマネジメント

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:3.5%~12.5% 3社間ファクタリング:0.5%〜3.5% 注文書ファクタリング:3.5%~12.5% ゼロファク:3.5%~12.5% 電ふぁく:1.8%~8.0% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取可能額 | 上限下限なし |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

トップマネジメントは独立系ファクタリング会社として実績のある優良業者です。

創業15年超、東京商工会議所会員、累計取引社数5.5万社と豊富な実績を誇っており、取り扱っているファクタリングの種類が非常に豊富です。

通常の請求書を買い取る請求書ファクタリングのほか、次のようなサービスを提供しています。

| ファクタリング | 内容 |

|---|---|

| 注文書ファクタリング | 取引先から発行された注文書を受注段階で資金化する |

| ゼロファク | 補助金申請をサポートし、補助決定通知を債権とみなして買い取り、補助対象経費の前払い分をファクタリグで用意 |

| 電ふぁく | 入金口座をトップマネジメントが管理する利用者名義へ変更する2.5社間ファクタリング。取引先に知られずに低い手数料で利用可能 |

| ペイブリッジ | IT・広告業者専門のオンライン完結型のファクタリング |

注文書ファクタリングは業務に取り掛かる前の受注段階で、受注の際に発行された注文書を債権とみなして早期に資金化できます。

高額な受注があった際の増加運転資金の調達にもおすすめです。

また、ゼロファクは補助金受給時に前払いをしなければならない代金をファクタリングのよって調達できるので、自己資金を用意する必要がありません。

さらに電ふぁくは、取引先からの入金口座をトップマネジメントが管理できる利用者名義の口座とするだけで、手数料が上限8%へと下がるのでコストを抑えて利用したい方におすすめです。

請求書を活用した資金調達方法が豊富に用意されているので、融資以外の方法で資金調達を検討している方はトップマネジメントへ相談することで自社にとってベストな方法で資金調達できるでしょう。

PMG

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 買取可能額 | 最大2億円 |

| 個人事業主の利用 | 利用可能 |

| 手続き方法 | オンライン・FAX |

PMGは店舗型のコンサル会社兼ファクタリング会社として、全国規模の非常に大きな会社です。

東京・札幌・仙台・千葉・さいたま・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡と日本全国に支店や営業所を構えています。

そのため、2025年2月の東京商工リサーチの調査で独立系ファクタリング会社売上No1に選ばれています。

数あるファクタリング会社の中でも最も売上の多い会社なので、多くの人が利用している安全性の高い会社で資金調達したい方におすすめです。

ホームページに顔と名前を公表しているコンサルタントが相談に乗ってくれるので、ファクタリング以外にも資金繰り返済を解消する方法など様々な相談に乗ってくれます。

オンライン完結型であれば最短2時間で資金調達にも応じてくれるので、急いで資金が必要な方にも向いています。

信頼できるファクタリング会社から低コストで資金調達したい方や、専門性の高いコンサルタントと資金繰り返済の相談などをしたい方にはPMGがおすすめです。

資金繰り返済についてよくある質問

資金繰り返済についてよくある質問をご紹介していきます。

- 資金操りとはどういう意味ですか?

- 資金繰りとキャッシュフローの違いはなんですか?

- 利益償還になっているかどうか考える際に減価償却はどうすべきですか?

- 一時的に資金繰り償還になることは問題があるでしょうか?

資金操りとはどういう意味ですか?

資金繰りとは、会社の現金の入と出を管理し、事業を運転するための資金の過不足を調整することです。

具体的には、現金や預金などすぐに支払いに使えるお金の流れを管理する活動を指します。

日本の会計は売上や仕入れが発生した時点で収支を計上する発生主義でおこなわれています。

そのため、会計上は利益が出ていても、手元の現金が不足し、支払いができなくなる「黒字倒産」が起こりえます。

収支管理とは別に資金繰り管理をおこなわないと、黒字倒産に至ってしまうリスクがあるので注意が日宇町です。

資金繰りとキャッシュフローの違いはなんですか?

資金繰りもキャッシュフローも、会社の「お金の流れ」を表す言葉ですが、目的と時間軸が異なります。

資金繰りは将来の資金の動きを計算し、将来の特定時点の残高を予測するものです。

不足が予測されるのであれば融資に申し込むなどの方法を備えなければなりません。

一方、キャッシュフローは、過去の一定期間における現金の増減を分析・報告するための財務指標です。

主に、営業活動、投資活動、財務活動という3つの区分に分けて、過去のお金の流れを明確にし、会社の財務状況が健全であるかを評価するために使われます。

資金繰りは将来の資金の動きを予測し、キャッシュフローはお金の流れの実績を示すものと理解しておきましょう。

利益償還になっているかどうか考える際に減価償却はどうすべきですか?

利益償還ができるかどうかを検討する際の「利益」とは当期利益に減価償却費を加えたもので計算します。

減価償却費は現金の流出がない費用です。

そのため、利益+減価償却費で営業活動から生じた資金を計算することができ、ここから返済ができているうちは利益償還(利益返済)ができていると考えることができます。

利益償還を計算する際には、減価償却を加味することを忘れないようにしましょう。

一時的に資金繰り償還になることは問題があるでしょうか?

一時的に資金繰り償還になることは特に問題ありません。

会社を経営していれば、売上が減少することがありますし、社会的な不況に巻き込まれることもあるためです。

むしろ内部留保はこのような緊急時に備えてある程度貯めておくことが重要だといえます。

そのため、数ヶ月程度資金繰り償還に陥ること自体は全く問題ありません。

問題なのは、毎月のように資金繰り返済を行い、内部留保が枯渇してしまうケースです。

このようなケースでは、いずれ内部留保がなくなり資金ショートしてしまうリスクがあります。

資金繰り返済は一時的に行い、この間に経営改善をおこない、利益返済に戻せるように経営努力に徹しましょう。

まとめ

資金繰り返済とは利益からではなく、会社の内部留保から借入金の返済をおこなう方法です。

特に設備資金を借りる場合には、設備資金の返済金は投資した設備が生み出す利益から利益返済を行うことが基本中の基本です。

そのため、資金繰り返済が継続している会社は収益を確保することができていない会社であると考えられ、この状態が継続すると資金ショートに陥ってしまうリスクがあるので注意しなければなりません。

資金繰り返済は事業計画を緻密に立てて、収支改善を行うことで、利益返済へと好転させることが重要です。

また、日々資金繰り管理や取引先の与信管理を行うことで、日常的な資金繰りを改善できます。

資金繰り返済は一時的なものであれば問題ありません。

長期化しないように、資金繰り返済に陥ってしまったら様々な方法で利益返済になるよう経営改善をおこないましょう。