この記事は約16分で読めます。

現代社会の経済活動や生活を支えるインフラストラクチャー、例えば発電所、高速道路、資源開発プロジェクトなどは、その規模の大きさゆえに、単一の企業がすべての資金とリスクを負担することは極めて困難です。

こうした背景から、巨額の資金調達を可能にしつつ、リスクを適切に分散・管理するための金融手法として発展してきたのが「プロジェクトファイナンス」です。

この手法は、スポンサー企業(開発者)の信用力ではなく、事業そのものが生み出す将来の収益を主たる担保とする点で、従来の企業融資とは一線を画します。

最近では再エネ関係の投資をおこなう際に、中小事業者でも活用する事例も少なくありません。

本稿では、このプロジェクトファイナンスの仕組み、利点、審査基準、および活用領域について、詳細に解説します。

記事の目次

プロジェクトファイナンスとは?

プロジェクトファイナンス(Project Finance: PF)とは、特定の大型プロジェクト(例:発電所、石油化学プラント、インフラ整備、資源開発など)の事業から生み出されるキャッシュフロー(収益)を主たる返済原資とし、そのプロジェクトの資産を担保として、当該プロジェクトを目的として設立された独立した特別目的会社(Special Purpose Company: SPC)に対して融資を行う手法を指します。

このファイナンス手法の最も大きな特徴は、プロジェクトに出資・参加する親会社やスポンサー企業(プロジェクト開発者)の信用力ではなく、プロジェクトそのものの経済的・技術的な実現可能性と、将来にわたって安定したキャッシュフローを生み出す能力に焦点を当てる点にあります。

簡単に言えば、企業に対してではなく、プロジェクトの計画から「返済できる見込みがある」と判断されれば融資を受けられる可能性があるのです。

主に、巨額な資金が必要となるプロジェクトや、長期にわたる安定的な収益が見込まれるインフラ関連プロジェクトや固定価格で売電できる再エネ関係のプロジェクトに活用され、特に国際的な大規模開発においても不可欠な資金調達手段となっています。

プロジェクトファイナンスの概要

プロジェクトファイナンスは、伝統的な企業融資とは一線を画す、高度に構造化された金融手法です。その構造は、以下の要素で構成されます。

- 独立した事業主体:特別目的会社(SPC)の設立

- スポンサー企業

- 融資団(レンダー)

プロジェクトファイナンスを構成する3つの要素について詳しく解説していきます。

独立した事業主体:特別目的会社(SPC)の設立

プロジェクトファイナンスを実行する際、まずプロジェクトの実施・所有・運営のためだけに、特別目的会社(SPC: Special Purpose Company)や特別目的事業体(SPV: Special Purpose Vehicle)が設立されます。

SPCは、スポンサー企業から完全に独立した、融資の借り手となります。プロジェクトの資産(設備、契約など)は全てこのSPCに帰属します。

融資の借り手をスポンサー企業から分離し、プロジェクト関連のリスクをSPC内に限定(リスク遮断)することで、「ノン・リコース」が実現可能です。

簡単に言えば、プロジェクトをおこなうためだけの会社を設立し、プロジェクトファイナンスはこの企業へ融資をすることによってプロジェクトに対してのみ融資をすることができます。

スポンサー企業(出資者)

プロジェクトの開発者であり、資金と技術を提供する企業群です。

SPCに対してエクイティ(出資金)を提供し、プロジェクトの成功に必要な技術・経営ノウハウを提供します。

単一企業である場合もありますが、異なる専門性を持つ複数の企業(例:建設会社、電力会社、商社など)が共同で出資し、コンソーシアムを形成することが少なくありません。

特別目的会社(SPC)設立のための母体であると理解しておけばよいでしょう

融資団(レンダー)

プロジェクトにデット(負債)を提供する銀行などの金融機関です。

SPCに対し、プロジェクトに必要な資金を融資します。金額が大きい場合には、リスクが大きいため、複数の金融機関が協調融資団(シンジケート団)を組成するのが一般的です。

このように、プロジェクトファイナンスは、スポンサー企業が設立した特別目的会社に対して、融資をおこなう形式で資金が提供されます。

プロジェクトファイナンスの契約関係

プロジェクトファイナンスの成功は、SPCとその他関係者との間で締結される多数かつ複雑な契約群によって担保されます。

これには、プロジェクトのリスクを適切に割り当て、キャッシュフローの安定性を確保する役割があります。

| 契約の種類 | 概要 | 目的 |

|---|---|---|

| PPA(Power Purchase Agreement)/ OFTA(Offtake Agreement) | 発電された電力や生産された製品を、長期にわたり特定価格で買い取ることを約束する契約。 | プロジェクトの収益の安定化(キャッシュフローの確保)。これが返済原資となるため最も重要。 |

| EPC(Engineering, Procurement, Construction)契約 | 建設業者(コントラクター)が、設計・調達・建設を一括で請け負う契約。 | 建設コストと工期の固定化(コスト超過・遅延リスクの移転)。 |

| O&M(Operation & Maintenance)契約 | プロジェクトの完成後の運転・保守を専門業者に委託する契約。 | 安定的な稼働と、それによるキャッシュフローの確実性の向上。 |

| スポンサー・サポート契約 | プロジェクトの一定期間の運営保証や、債務不履行時の限定的な追加出資などをスポンサーが約束する契約。 | ノン・リコース原則を緩和し、レンダー側のリスクを限定的に軽減。 |

これらの契約は、プロジェクトが生み出すキャッシュフローの安定性(プロジェクト・リスク)を極限まで高め、レンダーが安心して融資できるように設計されています。

これまでの融資とプロジェクトファイナンスの違い

プロジェクトファイナンスは、企業の信用力全体に対して融資を行う「コーポレートファイナンス(企業金融)」とは、以下の点で本質的に異なります。

- 返済原資

- 返済できない場合の責任

- 融資対象の信用力

- プロジェクト管理

この違いこそが、通常の融資と比較した場合のPFの特徴やメリットです。

プロジェクトファイナンスと通常の融資の4つの違いについて詳しく解説していきます。

返済原資の違い

プロジェクトファイナンスでは、融資の返済が特定のプロジェクトから将来生み出されるキャッシュフローのみに依存します。

-

プロジェクトファイナンス:

-

返済原資: プロジェクト専用に設立されたSPCが生み出す事業収益。

-

特徴: プロジェクトが失敗した場合、親会社(スポンサー)の資産とは関係なく、融資の回収は極めて困難になります。

-

-

コーポレートファイナンス:

-

返済原資: 借り手企業全体の全事業・全資産から生み出される収益。

-

特徴: 融資を受けた事業が失敗しても、企業の他の健全な事業の収益や、企業全体が保有する資産の売却で返済される可能性があります。

-

プロジェクトファイナンスの返済原資はプロジェクトが生み出す収益のみです。

通常の融資では、会社全体の収益や資産から返済するのに対して、プロジェクトファイナンスはプロジェクトの収益のみから返済をおこなう点が大きな特徴です。

リコース(遡及)性の違い

プロジェクトファイナンスの最も重要な特徴は、ノン・リコース(Non-Recourse: 非遡及)またはリミテッド・リコース(Limited-Recourse: 限定的遡及)という概念です。

ノン・リコース原則

プロジェクトが債務不履行に陥った場合、レンダー(金融機関)は、融資の返済を借り手であるSPCの資産と、そのプロジェクトの収益のみに求めることができ、親会社(スポンサー)の資産に対しては、原則として返済を請求できない仕組みです。

スポンサー企業は、プロジェクトが失敗しても、その影響を出資金の範囲内に限定することができます。

これにより、企業の財務体質全体を保全しながら、巨額で高リスクなプロジェクトに挑戦することが可能になります。

リミテッド・リコースの適用

純粋なノン・リコースは、特にリスクの高い開発初期段階ではレンダーにとってリスクが高すぎるため、実際にはリミテッド・リコースが採用されることが一般的です。

特定のリスク(例:建設遅延、環境規制違反など)については、スポンサー企業が一定期間または一定額まで債務保証や補填を行うことが契約で義務付けられます。

通常、プロジェクトが完成し、安定的な稼働に入った後(商業運転開始後)に、リミテッド・リコースの効力が解除され、真のノン・リコースへ移行します。

融資対象の信用力の違い

プロジェクトファイナンスでは、借り手であるSPCは実質的にペーパーカンパニーであり、融資実行時点では実績も信用力もありません。

そのため、審査でどのような視点が確認されるのかについても通常の融資とプロジェクトファイナンスでは異なります。

-

プロジェクトファイナンス

-

評価対象: SPCの信用力ではなく、将来のキャッシュフローの予測と、それを担保するプロジェクト契約群の強度。

-

担保: プロジェクト資産(プラント、土地、設備など)と、SPCの株式、そして各種プロジェクト契約上の権利

-

プロジェクトファイナンスでは、あくまでも将来のキャッシュフロー予測やプロジェクトの契約が審査の対象になります。

-

コーポレートファイナンス

-

評価対象: 借り手企業自体の過去の実績、現在の財務状況、市場での地位などの信用力。

-

担保: 企業の工場、不動産、売掛金など、企業が保有する様々な資産。

-

一方、通常の融資であるコーポレートファイナンスでは、これまでも実績や財務状況などの企業の総合的な安全性が審査され、担保となるのは会社のすべての資産に及ぶ可能性があります。

プロジェクト管理の違い

プロジェクトファイナンスは、リスクがスポンサーではなくレンダーに集中しやすいため、レンダーはプロジェクトの管理・監視に対して極めて強い権限を持ちます。

-

プロジェクトファイナンス

-

管理: 融資契約には、資金使途、配当制限、財務コベナンツ(財務制限条項)、情報開示義務など、SPCの事業運営に対する詳細かつ厳しい制約(コベナンツ)が盛り込まれます。

-

目的: 資金の流用を防ぎ、返済原資であるキャッシュフローを最大限保全する。

-

SPCには情報開示義務などが課されるので、金融機関から強く管理されます。

-

コーポレートファイナンス:

-

管理: 借り手企業に対する制約は比較的緩やかで、企業の経営の自由度は高い。

-

通常の融資においては、借りては開示の義務などを強く負わされているわけではないので、企業は返済を期日通りにおこなってさえいれば、自由に経営をおこなうことができます。

| 比較項目 | プロジェクトファイナンス | コーポレートファイナンス |

|---|---|---|

| 借り手 | SPC(特別目的会社) | 親会社(スポンサー企業) |

| 返済原資 | プロジェクトの事業収益のみ | 企業全体の事業収益・資産 |

| 遡及性 | ノン・リコースまたはリミテッド・リコース | フル・リコース(全資産に遡及) |

| リスク | プロジェクトに限定・遮断 | 企業全体で負う |

| 融資評価 | 将来のキャッシュフロー予測と契約構造 | 企業の過去実績と信用力 |

| 契約管理 | 厳格なコベナンツ(制限条項) | 比較的緩やか |

プロジェクトファイナンスのメリット

プロジェクトファイナンスは、巨額の資金調達とリスク管理において、スポンサー企業とレンダーの双方に大きなメリットをもたらします。

主なメリットは次のとおりです。

- スポンサー企業のオフバランス化

- リスクを限定できる

- 大規模・巨額の資金調達が可能

- 長期・安定的な資金調達

プロジェクトファイナンスの4つのメリットについて詳しく解説していきます。

スポンサー企業のオフバランス化

プロジェクトファイナンスの最も大きななメリットは、ノン・リコース(またはリミテッド・リコース)の原則により、プロジェクト負債をスポンサー企業の連結貸借対照表(バランスシート)から分離し、オフバランス化できる点です。

プロジェクトファイナンスの融資の借り手はSPCです。巨額のプロジェクト債務でも、債務はSPCの負債となり、スポンサー企業の負債として計上されません。

スポンサー企業の財務体質(負債比率、自己資本比率など)を悪化させることなく、巨額の資金調達が可能になります。これにより、企業の既存事業への影響を避けつつ、新たな大規模事業へ挑戦できます。

スポンサー企業の借入余力(デット・キャパシティ)を温存できるため、既存事業や他の新規事業に必要な資金調達能力を維持できます。

リスクを限定できる

プロジェクトファイナンスは、プロジェクトに関連するリスクを、最も適切に管理できる当事者(例:建設リスクはEPCコントラクター、収益リスクはオフテイカー)へ契約を通じて移転(アロケーション)することができます。

プロジェクトファイナンスは、ノン・リコース原則と複雑な契約構造により、プロジェクトのリスクはスポンサー企業に集中せず、出資者(スポンサー)、レンダー、コントラクター、オフテイカー、保険会社など、関係者間で適切に分担・共有されます。

これによって、スポンサーは、予期せぬプロジェクトの失敗が自社の存続に関わるほどの致命的な打撃となることを防げます。

大規模・巨額の資金調達が可能

プロジェクトファイナンスは、単一企業では信用力や資産規模の制約から実現が困難な巨額の資金調達を可能にします。

融資の判断基準が企業の信用力ではなく、将来のキャッシュフローの確実性であるため、巨大なインフラプロジェクトや資源開発プロジェクトといった、将来の安定収益が見込まれる事業であれば、その規模に見合った資金調達が可能です。

さらに複数の金融機関が協調融資団を組むことで、一つの銀行では提供できない規模の資金を賄うことができます。

長期・安定的な資金調達

プロジェクトファイナンスで利用されるような、インフラや資源開発プロジェクトは、建設から収益化までに長い期間を要し、融資期間も長期にわたる必要があります。

プロジェクトファイナンスでは、プロジェクトの経済的耐用年数に見合った長期の融資期間(15年~20年超など)が設定されることが一般的です。

プロジェクトの特性に合わせて、返済期間と償還スケジュールを柔軟に設定できるため、長期にわたり安定的な事業運営が可能になります。

プロジェクトファイナンスの審査基準

プロジェクトファイナンスの審査は、伝統的な企業融資の審査とは異なり、プロジェクトそのものの実現可能性と将来の収益安定性に重点が置かれます。

レンダーは、プロジェクト・リスクを徹底的に分析し、そのリスクが適切な関係者に移転されているか(リスクアロケーション)を審査します。

主な審査基準は次のとおりです。

- キャッシュフロー(事業収益)の確実性

- プロジェクトの実現性

- 運転・操業リスク

- 法的・制度的リスク(カントリー・リスクと許認可)

- スポンサーの信用力と関与

プロジェクトファイナンスの審査で確認される5つのポイントについて詳しく解説していきます。

キャッシュフロー(事業収益)の確実性

プロジェクトの返済原資はキャッシュフローであるため、その安定性と予測の信頼性が最も重要な審査の項目です。

具体的には次のような視点から、確実性を審査します。

-

-

オフテイク(販売)契約の強度:発電された電力や生産された資源の買い取り先が、長期かつ固定価格で安定的に購入することを保証しているか(例:強力な電力会社とのPPA)。

-

価格設定の仕組み:収益が市場価格の変動に晒されるリスク(マーケット・リスク)が、最小限に抑えられているか。変動リスクがある場合は、ヘッジ戦略が確立されているか。

-

需要予測の妥当性:収益の根拠となる需要予測(交通量、利用料収入など)が客観的かつ保守的に算定されているか。

-

このように、予測されている収益やキャッシュフローが計画通りに入ってくる確実性がどの程度なのか、という点を審査しています。

プロジェクトの実現性

プロジェクトファイナンスはあくまでも未実行の計画を審査するため、その計画にどの程度実現可能性があるのかという点も審査されます。

プロジェクトが予定通り、予算内で完成し、意図した性能を発揮できるかどうかが評価されます。

主な評価ポイントは次のとおりです。

-

-

EPCコントラクターの信用力と実績:建設を請け負う業者が、同種プロジェクトで十分な実績と財務的な信頼性を持っているか。

-

固定価格・工期保証の契約(ターンキー契約):EPC契約において、建設コストの超過分や工期遅延の責任をコントラクターが負う(リスクを移転する)構造になっているか。

-

技術の成熟度:採用技術が実績のある「既製技術(Proven Technology)」であるか。新規技術の場合は、その信頼性を裏付ける検証や保証があるか。

-

取引先や販売先などとの契約内容や、必要な技術の習熟度合いからプロジェクトが実現可能なものかどうかという点が確認されます。

運転・操業リスク

完成後のプロジェクトが、長期にわたって予測通りの効率とコストで安定的に稼働できるかどうかが評価されます。

主な評価のポイントは次のとおりです。

-

-

O&Mオペレーターの能力: 運転・保守を担う企業の技術力と経験、財務的な体力。

-

燃料・原材料の調達リスク: 必要な燃料や原材料(例:天然ガス、石炭など)の供給が長期にわたって保証され、価格変動リスクがヘッジされているか。

-

効率性の保証: 設備の稼働率や性能が、O&M契約で保証され、未達の場合のペナルティが設定されているか。

-

オペレーターや燃料や、効率性などを審査し、本当に企業が運転を継続できるかどうかについてもしっかりとチェックがおこなわれます。

法的・制度的リスク(カントリー・リスクと許認可)

プロジェクトが立地する国や地域の法制度、政治情勢、規制が安定しているか、また必要な許認可が確実に取得されているかが評価されます。

具体的な評価ポイントは次の通りです。

-

-

法制度の安定性(特に海外案件): 契約や資産の所有権が保護されるか。外貨送金規制などのリスクはないか(カントリー・リスク)。

-

許認可の取得: プロジェクトの実施、操業に必要な全ての政府・地方自治体の許認可が取得済み、または取得確実であるか。

-

環境・社会リスク(E&S): 環境影響評価(EIA)や地域住民との合意形成など、環境・社会的な側面でのリスクが適切に管理されているか(昨今のサステナビリティの観点から重要度が増している)。

-

法制度に引っかからないか、許認可が必要ではないか、必要な場合には許認可をとっているかなどに加えて、周辺住民との合意形成なども審査される項目です。

スポンサーの信用力と関与

ノン・リコース原則があるとはいえ、プロジェクトの成功にはスポンサー企業のコミットメントが不可欠です。そのため、スポンサー企業についても審査されます。

-

-

スポンサーの技術力と財務体力::プロジェクトの失敗時や予期せぬ事態への対応能力(リミテッド・リコースや追加出資の実行能力)。

-

過去の実績:同種のプロジェクト開発・運営経験。

-

コミットメント:プロジェクトに対する出資比率(エクイティ比率)が十分であるか。リスクを取ることで、成功への強いインセンティブを持っているか。

-

融資を受ける企業の親会社であるスポンサー企業がしっかりとした会社なのかという点もしっかりとチェックされるので注意してください。

プロジェクトファイナンスが活用できる資金の使い道

プロジェクトファイナンスは、特定の事業に紐づく資金調達手法であるため、資金使途もそのプロジェクトの実施に必要な費用に限定されます。

プロジェクトファイナンスが活用できる資金使途は次の通りです。

インフラ開発

資源・エネルギー開発公共サービス提供事業

インフラストラクチャー開発

電力、ガス、水道、交通などの社会基盤となる施設の新設・改修が主要な資金使途です。これらは安定的な収益が見込みやすいため、PFと最も相性が良い分野です。

具体的には発電所(火力、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など))、送電線・変電所、パイプライン、有料道路、鉄道、空港、港湾、水道・下水処理施設などを建設する際の資金として、プロジェクトファイナンスが利用されることが多いようです。

資源・エネルギー開発

探査から生産に至るまで、巨額の初期投資と長期のプロジェクト期間を要する分野です。

石油・天然ガスの採掘・開発、LNG(液化天然ガス)プラント、鉱山開発、石油化学プラント、精製施設などです。

また、最近では固定価格で買取を行う再エネに関しても、発電量からすぐに売り上げ予測が立てられるので、プロジェクトファイナンスに向いているといえます。

再エネ開発でプロジェクトファイナンスは多く利用される資金調達方法です。

公共サービス提供事業(PFI/PPP)

政府や地方自治体が主体となって行う公共事業を、民間資金とノウハウで実施するPFI(Private Finance Initiative)やPPP(Public Private Partnership)事業の資金調達にプロジェクトファイナンスが活用されることが多くなっています。

例えば、公共施設の建設・運営(学校、病院、図書館、コンベンションセンターなど)、ごみ処理施設、刑務所、データセンターなどで利用されます。

大型製造設備・施設建設

このほか、特定の大規模な製造施設や商業施設の建設・運営にも活用されます。

大型工場(例:半導体工場、自動車工場の一部)、大規模な賃貸オフィスビル・商業施設(ただし不動産PFと区別される場合もある)、通信ネットワーク施設の建設金として利用されることが多いようです。

プロジェクトファイナンスの審査に通過できない時の資金調達方法

プロジェクトファイナンスは高度なリスク分析と契約が要求されるため、特にプロジェクト・リスクが高いと判断された場合や、契約構造を確立できない場合に審査を通過できないことがあります。

その際、代替となる資金調達方法を検討する必要があります。

主な方法は以下の通りです。

- 融資

- 資本増強

- メザニン・ファイナンス

- 証券化(アセット・ファイナンス)

- ファクタリング

5つの資金調達方法の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

銀行などの融資

プロジェクト・リスクをスポンサー企業が負うことを許容し、企業自身の信用力に基づいて融資を受ける方法です。

銀行からの通常の借入や、社債の発行など、親会社(スポンサー)のバランスシートと全事業収益を返済原資とする資金調達です。

PFに比べて手続きがシンプルで、審査期間も短い傾向にあります。

しかし、企業の財務体質が悪化し、他の資金調達余力が低下します。プロジェクト失敗時、企業の全資産がリスクに晒されます(フル・リコース)。

エクイティ(資本)による資本増強

自己資金(資本)の比率を高めることで、プロジェクト・リスクを軽減し、デット(負債)への依存度を下げる方法です。

スポンサー企業による追加出資、あるいはベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ・ファンドなどの外部投資家からの資本参加を募ります。

負債ではないため、返済義務がなく、財務の安定性が高まるという点が最大のメリットですが、経営権の一部を外部に渡す可能性があり、経営の独立性が損なわれてしまします。

また、新株発行によって既存の株主の持分比率が下がり、株式の価値が低下してしまう株式の希薄化も問題として考えられるでしょう。

メザニン・ファイナンス

エクイティとデットの中間的な性質を持つ資金調達方法です。リスクとリターンのバランスを調整するために利用されます。

劣後ローン(返済順位が通常の融資より低い)、優先株(普通株より配当や残余財産の分配で優先されるが、議決権がない場合が多い)、新株予約権付社債(CB)などがあります。

資本に近い性質を持ちつつ、負債として税務上の利点を得られるなどのメリットがありますが、通常の融資よりも金利が高く(ハイブリッドな高コスト)、複雑な契約が必要になる点はデメリットです。

証券化(アセット・ファイナンス)

プロジェクトが生み出す特定の資産や収益の流れ(例:売掛債権、リース債権)を切り出し、それを裏付けとした証券を発行して資金を調達する方法です。

不動産を証券化するREIT(不動産投資信託)や、特定の債権を裏付けとするABS(資産担保証券)などがあります。

特定の資産や収益の流れに限定して資金調達が可能で、企業のバランスシートから切り離しやすくなる点がメリットです。

その一方で、証券化対象となる資産の安定性や流動性が高いことが条件となり、手続きが複雑です。

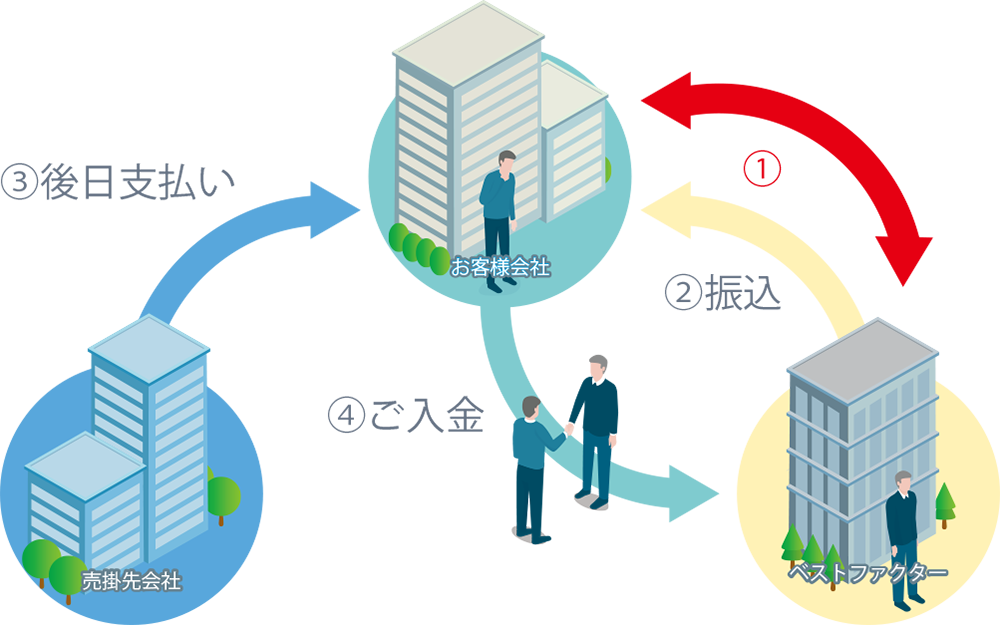

ファクタリング(売掛債権の買い取り)

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権(将来入金される代金を受け取る権利)を、ファクタリング会社に手数料を支払って売却し、早期に現金化する資金調達方法です。

プロジェクトファイナンスの審査に通過できなかった場合、特に既に事業が開始され、製品やサービスを販売しているにもかかわらず、手元の運転資金が不足している場合に有効です。

ファクタリングは最短即日で資金化できます。通常の売掛金の回収(数週間~数ヶ月後)を待たずに、必要な資金を即座に確保できます。

また、ファクタリングは売掛債権という資産を売却して資金化しているだけです。そのため、負債ではないため、企業のバランスシートを悪化させません。

ファクタリングの審査の焦点は売却する売掛債権の支払い能力(取引先)であり、自社の信用力はあまり問われません。そのため、銀行融資やプロジェクトファイナンスの審査に落ちた事業者でも活用できます。

ただし、手数料(ファクタリング費用)が比較的高いため、資金調達コストがかさむ点などに注意が必要です。

プロジェクトファイナンスが利用できない場合に活用できるおすすめファクター10選

プロジェクトファイナンスの審査に通過できない事業者でも、売掛先企業の信用で資金調達できる方法がファクタリングです。

しかしファクタリングは手数料が高く、悪徳業者や違法業者も多いので、安全で手数料が低い業者を選ぶ必要があります。

おすすめのファクタリング業者は次のとおりです。

- ベストファクター

- JTC

- OLTA

- GMO BoB 早払い

- PMG

- アクセルファクター

- 電子請求書早払い

- トップマネジメント

- ビートレーディング

- 日本中小企業金融サポートサービス

これら10社のファクタリング会社

ベストファクター

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング ・注文書ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 30万円~1億円 |

| 手数料 | 2%~ |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | 対面 |

ベストファクターは、最短即日で30万円から1億円程度までの資金を調達できる売掛金買取サービスを行っています。

2社間・3社間のほか、注文書を対象とした資金化にも対応しており、プロジェクトファイナンスの審査に通らなかった場合のつなぎ資金としても活用しやすい仕組みになっています。

面談を重視する審査方針で、担当者が経営者の現状や将来構想を丁寧に聞き取り、財務面の課題や資金繰りの弱点を一緒に整理してくれます。

審査の過程で財務コンサルティングも行っているため、単に売掛金を現金化するだけでなく、将来的に金融機関からプロジェクトファイナンスを引き出すためには何を整えるべきかといったアドバイスも受けやすい体制です。

他社で断られたケースや、銀行融資の審査に落ちた企業でも相談に乗ってもらえるので、今後本格的にプロジェクト型の資金調達を目指したい中小企業にとって、財務改善の入口として利用しやすい会社だといえます。

契約には面談が必要ですが、希望すれば会社への訪問もおこなってくれるので、まずは気軽に相談してみましょう。

JTC

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 100万~1億円 |

| 手数料 | 1.2%~10% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

JTCは名古屋に本社を置き、東京や大阪にも拠点を構えるファクタリング会社です。

2社間・3社間の両方に対応し、100万円から1億円規模までの売掛金を資金化できるため、プロジェクトファイナンスの審査に時間がかかる場合や見送りとなった場合でも、必要な資金を素早く確保する手段として利用しやすい存在です。

店舗型でありながら手数料水準を上限10%と抑えている点が特徴で、コスト面を重視する企業にも向いています。

来店での相談はもちろん、オンラインでの手続きにも対応しており、遠方からでも利用しやすいのが特徴です。

何より、JTCは資金化の相談と併せて経営面の助言にも力を入れており、収益構造や資金繰りの改善を通じて、将来的に金融機関からプロジェクトファイナンスを受けられるように準備したい企業に対しても、実務的なアドバイスを提供してくれます。

売掛金の早期現金化と中長期的な資金戦略の見直しを同時に進めたい事業者にとって頼りになる選択肢といえます。

OLTA

| 種類 | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2%~9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン |

OLTAは、請求書をオンラインでアップロードするだけで利用できるクラウド型ファクタリングサービスを提供している会社です。

金額の下限や上限がなく、少額の資金ニーズからまとまった金額まで柔軟に対応できる点が特徴で、プロジェクトファイナンスの審査結果が出るまでの資金つなぎとしても活用しやすいサービスです。

手数料は概ね数パーセント台からの設定となっており、上限9%は業界最低水準です。

店舗に行かずにインターネット上で申し込みから契約まで完結できます。

また、OLTAは全国各地の銀行や信用金庫など、多くの金融機関と提携しており、地域の金融機関窓口で「OLTAを使ったファクタリングの相談」とあわせて「将来的なプロジェクトファイナンスの相談」を行える点が大きな特徴です。

オンライン画面だけでは相談しにくい長期投資計画や脱炭素プロジェクトの資金調達などについても、提携金融機関の担当者と一緒に道筋を検討できるため、まずはファクタリングで資金繰りを安定させつつ、その先のプロジェクトファイナンス活用を見据えた相談窓口としても有効に活用できます。

GMO BtoB 早払い

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング 注文書ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 100万円〜1億円 |

| 手数料 | ・注文書ファクタリング スポットタイプ:2.5%〜12.0% 継続タイプ:2.0%〜12.0%・請求書ファクタリング スポットタイプ:1.5%〜10.0% 継続タイプ:1.0%〜10.0% |

| 入金スピード | 最短2営業日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

GMO BtoB早払いは、インターネット関連事業を展開する大手グループ企業が運営する売掛金・注文書の資金化サービスです。運営業者の安全性を重視する方に向いています。

請求書を発行した後はもちろん、正式な受注が決まった段階の注文書を対象に資金化することもでき、100万円から1億円規模までの資金を最短数営業日で調達できます。

プロジェクトファイナンスの審査に時間がかかる大型案件の場合でも、設備投資前の準備費用や増加する運転資金を一時的に補う手段として活用しやすいサービスです。

利用企業には専任担当者が付き、取引開始から継続利用まで同じ担当が伴走するため、資金繰り全体の組み立てや、将来的に金融機関からプロジェクトファイナンスを受けるうえで整えておくべき資料や収益計画についても相談しやすい環境が整っています。

スポット利用と継続利用のプランが用意されているため、単発案件のつなぎ資金から、複数年にわたるプロジェクトの資金管理まで、事業のステージに合わせた使い方ができるファクタリングサービスです。

なお、継続プランの方が手数料が低くなります。

申込から入金までは最短2営業日(初回は5営業日)必要になるので、時間に余裕を持って申し込むようにしてください。

PMG

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間 |

|---|---|

| 調達可能額 | 〜2億円 |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

PMGは、売掛金の早期資金化だけでなく、財務コンサルティングや金融機関との交渉支援など、総合的な経営支援を行っている会社です。

全国各地に拠点を構え、2社間・3社間ファクタリングを通じて最大2億円規模までの資金調達をサポートしており、プロジェクトファイナンスの審査に間に合わない場合や、審査通過が難しい段階でも資金を確保しやすい体制を用意しています。

特徴的なのは、決算書の分析や銀行格付けの視点を取り入れた「企業診断」を行い、どの点を改善すれば金融機関から評価されるかを具体的に示してくれる点です。

これにより、目先の資金繰り改善にとどまらず、将来的にプロジェクトファイナンスを含む長期借入を受けられるよう、事業計画や財務構造の見直しを併走して進めることができます。

税金・社会保険料の猶予、補助金・助成金の活用なども含めて総合的にサポートしてくれるため、大規模な設備投資や脱炭素プロジェクトを検討する企業にとって心強いパートナーとなります。

アクセルファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 1万円〜上限 |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:1%〜12% 3社間ファクタリング:0.5%〜10.5% |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

アクセルファクターは、少額から利用できる柔軟なファクタリングサービスを提供しており、1万円程度の小口から資金化に対応している点が特徴です。

2社間・3社間のいずれの方式にも対応し、最短で数時間以内に資金が振り込まれるため、プロジェクトファイナンスの審査中に資金不足が生じた場合や、設備投資の初期費用に資金ギャップが生まれた際のつなぎとしても活用しやすいです。

同社は国が認定する「経営革新等支援機関」としても登録されており、税務や資金調達に関する専門性を持ったコンサルティングが可能です。

プロジェクト型の投資を検討する企業に対しては、事業計画の作り方や金融機関との付き合い方、将来的にプロジェクトファイナンスの審査に通るために必要な準備などについても助言してもらえます。

短期的な資金繰りと中長期の資金戦略をまとめて見直したい中小企業にとって、スピード感と専門性を両立した相談先として利用しやすい会社だといえます。

電子請求書早払い

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 〜1億円 |

| 手数料 | 1%~6% |

| 入金スピード | 最短2営業日 |

| 手続き方法 | オンライン |

電子請求書早払いは、インフォマートとGMOペイメントゲートウェイが共同で提供するオンライン完結型の請求書買取サービスです。

発行済みの請求書をシステム上から申請するだけで、最短2営業日程度で現金化できる仕組みになっており、手数料の上限6%と業界最低なので比較的低く抑えられています。

プロジェクトファイナンスの審査に時間がかかり、当面の運転資金や外注費の支払いに不安がある場合でも、このサービスを利用すれば売掛金の入金を待たずに資金を確保できます。

一方で、サービスの設計としては「システム上での手続きに特化したスピード重視型」であり、個別の面談や経営相談は前提としていません。

そのため、将来的にプロジェクトファイナンスを受けるための事業計画作成や、金融機関向けの資料作りといった深いコンサルティングを求める場合には、他のファクタリング会社や専門家と併用する形が現実的です。

あくまで低コストかつ迅速に資金繰りを安定させる手段として位置づけると有効に活用できるサービスです。

トップマネジメント

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:3.5%~12.5% 3社間ファクタリング:0.5%~3.5% 注文書ファクタリング:3.5%~12.5% 電ふぁく:1.8%~8.0% ペイブリッジ:3.5%~12.5% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

トップマネジメントは、2社間・3社間ファクタリングに加えて、注文書を対象とした資金化や「電ふぁく」と呼ばれる独自サービスなど、多様なメニューを揃えた専門会社です。

創業からの取引件数や取引先の数も多く、実績面での安心感があります。受注段階で注文書を資金化できるサービスを活用すれば、大型プロジェクトの初期費用や人員増強に必要な資金を前倒しで確保できるため、プロジェクトファイナンスの審査が長引いた場合のつなぎ資金としても有効です。

トップマネジメントは取り扱っているファクタリングの種類が多いことでも知られている業者です。

主な商品だけでも次のような取り扱いがあります。

- 注文書ファクタリング:取引先からの注文書を売却。受注段階で受注金額相当を資金化可能

- 電ふぁく:売掛先からの入金口座をトップマネジメントが管理できる利用者名義へ都変更する2.5社間ファクタリング

- ゼロファク:補助金申請とファクタリングを実施。補助対象経費の前払い分をファクタリングで調達

- ペイブリッジ:広告・IT業者専門のオンライン完結型のファクタリング

補助金を活用した設備投資とファクタリングを組み合わせる商品「ゼロファク」も取り扱っており、脱炭素投資などで補助金を活用したい企業にとっても選択肢が広がります。

同社は、資金化の相談と合わせて経営課題をヒアリングする姿勢を持っており、将来的に金融機関からプロジェクトファイナンスを受けたい場合に、事業計画や資金計画をどのように整えるべきかについても相談しながら進めることができます。

ビートレーディング

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング ・注文書ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:4%~12%程度 3社間ファクタリング:2%~9%程度 |

| 入金スピード | 最短50分 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

ビートレーディングは、独立系ファクタリング会社の中でも特に取引実績が多いことで知られており、2社間・3社間に加えて注文書を対象としたサービスも提供しています。

下限額の設定が柔軟で、少額から高額案件まで幅広く対応していることに加え、オンライン手続きに力を入れているため、最短数十分から数時間で資金調達が完了するケースもあります。

プロジェクトファイナンスの審査結果を待つ間や、審査に通らなかったが事業自体は進めたいという場面でも、売掛金や受注情報を活用して短期資金を確保できる点が強みです。

店舗では財務に関する相談にも応じており、脱炭素投資や設備更新を含むプロジェクト計画について、どのようにキャッシュフローを組み立てれば将来的に金融機関のプロジェクトファイナンス審査に乗りやすくなるかといった視点で助言を受けることも可能です。

スピードと実績を重視しながら、将来の長期資金調達も見据えたい企業に向いたファクタリング会社です。

日本中小企業金融サポート機構

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 1.5%~10% |

| 入金スピード | 最短3時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

日本中小企業金融サポート機構は、一般社団法人として運営されている非営利のファクタリング事業者であり、2社間・3社間ファクタリングに加え、中小企業向けの各種コンサルティングを提供しています。

法人形態の特性もあり、比較的抑えた手数料でのサービス提供を目指している点が特徴です。

また、国が認定する「経営革新等支援機関」として、中小企業の経営改善や資金調達を幅広くサポートしており、補助金や事業再生、事業承継などを含めた相談も可能です。

オンライン完結型のAIファクタリング「FACTORU」も運営しており、最短で数十分程度と非常に短い時間で資金化できるケースもあります。

プロジェクトファイナンスの審査に進むには、事業計画や財務体質の整理が不可欠ですが、同機構ではファクタリングによる短期資金調達と並行して、中長期の資金計画づくりや金融機関との付き合い方についても助言してもらえるため、将来プロジェクトファイナンスを活用したい中小企業にとって有益な相談先となります。

プロジェクトファイナンスのついてよくある質問

プロジェクトファイナンスについてよくある質問は次のとおりです。

- プロジェクトファイナンスの事例を教えてください

- プロジェクトファイナンスで不動産を購入できますか?

- プロジェクトファイナンスを受ける資格はありますか?

- プロジェクトファイナンスの失敗事例はありますか?

プロジェクトファイナンスの事例を教えてください

大規模なインフラ整備やエネルギー開発で広く活用されます。

具体的な事例としては、再生可能エネルギー発電所(太陽光、風力)、LNG(液化天然ガス)プラント建設、有料道路やトンネルの建設・運営、海外の鉱山開発などがあります。

プロジェクトファイナンスで不動産を購入できますか?

不動産の購入は可能です。

しかし、通常の住宅や事業用の不動産購入にはコーポレートファイナンスが使われます。

PFは、特定の収益を生み出すことを目的とした不動産(例:大型賃貸オフィスビル、大規模商業施設など)の取得・開発・運営資金として用いられ、これは不動産ファイナンスの一種ともいえます。

プロジェクトファイナンスを受ける資格はありますか?

特定の資格はありませんが、事業主体(SPC)を通じて融資を受けるため、融資資格はプロジェクトの事業計画自体にあります。

特に、収益の確実性を担保する長期契約(PPAなど)、実績あるスポンサー企業の技術力、適切なリスク配分が必須条件となります。

プロジェクトファイナンスの失敗事例はありますか?

存在します。

多くは建設コストの大幅超過、工期遅延、資源価格の暴落、または技術的なトラブルによる稼働率の低迷が原因です。

有名な事例としては、1990年代の米国のイリジウム衛星通信プロジェクトや、近年の特定の太陽光発電プロジェクトでの長期にわたるトラブルが挙げられます。

まとめ

プロジェクトファイナンスとは、インフラやエネルギー関連などの大きなプロジェクトに対して融資を行うものです。

会社ではなく、プロジェクトに対して審査がおこなわれ、返済はプロジェクトから得られる収益やキャッシュフローからのみを原資とし、仮に返済が滞っても出資する母体となる企業の損失は生じないか限定的です。

まだまだ大手企業や大手プロジェクトに対してのみおこなわれることが多い融資ですが、今後は中小企業の資金調達手段としても広がっていくかもしれません。

緻密な事業計画がある方は、プロジェクトファイナンスでの資金調達を金融機関へ相談してみてはいかがでしょうか?