この記事は約18分で読めます。

近年、企業経営のあり方の1つとしてサステナビリティが掲げられるようになりました。

サステナビリティとは、「持続可能性」を意味します。

将来世代が豊かさを享受できるように、環境・社会・経済のバランスを保ちながら発展を目指すという考え方です。

そして、中小企業が資金調達する際には、サステナビリティを融資の評価材料としたり、サステナリビティに対する取り組みに必要な資金を融通する商品も登場しています。

今後、サステナビリティは企業経営だけでなく、資金調達にも欠かせない重要な視点になっていくことでしょう。

この記事では、サステナビリティに対して融資をおこなうサステナ融資について詳しく解説していきます。

記事の目次

サステナ融資とは?

「サステナ融資」という言葉は、厳密に定義されているわけではありません。

しかし近年「サステナビリティ(持続可能性)/ESG(環境・社会・ガバナンス)対応」を経営戦略に取り込み、サステナビリティの実行や目標達成を支援する金融商品の総称として用いられることが多くなっています。

特に日本の金融機関・政策金融機関でも「サステナビリティ・リンク・ローン(Sustainability Linked Loan: SLL)」「グリーンローン」「サステナブルローン」などの呼び方で登場しており、「サステナ融資」もその中に含まれます。

サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)

サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)は、借り手企業があらかじめ設定したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs:Sustainability Performance Targets)を達成することを条件に、金利や貸出条件が優遇される仕組みです。

金融機関から提示された条件を達成することが融資の条件となっています。

また、融資の使途が環境プロジェクトや社会的課題の解決に資する事業に限定される「グリーンローン」「サステナブルローン」なども、広義では「サステナ融資」のカテゴリに含まれます。

つまり、サステナ融資とは、単なる資金調達の枠を超えて「持続可能性に配慮した経営・環境・社会課題への対応を条件あるいは目的として資金を提供する金融サービス」を指すといえます。

サステナ融資の特徴

サステナ融資には次のような特徴があります。

- 借り手が環境(CO₂排出削減、再エネ導入など)・社会(人材多様化、生産性向上など)・ガバナンス(透明性向上、サプライチェーン対応など)に関する目標を設定する。

- その目標の達成状況が金利、貸出条件、返済スケジュールなど融資条件に反映される。

- 借り手企業のサステナビリティ経営の高度化、リスク管理・情報開示体制の整備、イメージ向上などを促す効果がある。

- 貸し手(金融機関)側にとっても、ESG対応企業との取引で新たなビジネス機会・ブランド価値向上が見込まれる。

たとえば、埼玉県では中小企業向けに「サステナブル企業認証制度」を創設し、取組み内容をチェックシートで可視化する制度を設けており、それを金融機関が融資の判断材料とするという融資が存在すると報道されています。

これはまさに「サステナビリティ対応を資金調達・取引機会と結び付ける動き」だといえるでしょう。

このように、行政が主導して、中小企業にも、サステナビリティ対応が「資金・取引機会」の観点で影響を持ち始めています。

サステナ融資の概要

ここでは、上述したサステナ融資の概要やその背景・中小企業にとっての意義について詳しく解説していきます。

背景

サステナ融資が広がりつつある背景には次のような理由があります。

- ESG投資・サステナビリティ経営の重要性が高まる中で、企業に環境・社会・ガバナンスの課題対応が求められてるため

- 金融機関・投資家側も、環境リスク・社会リスクを資金提供時の評価軸に組み込む動きが活発化しているため

- こうした潮流の中で、金融商品として「単に資金を貸す/調達する」だけでなく、「サステナビリティ指標と連動」あるいは「サステナビリティ対応目的の資金」を提供する仕組みが拡大

- 日本においては、環境省が「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」を策定・改訂し、普及を後押し

簡単にいえば、企業がサステナ経営に対応することが求められており、投資家や金融機関も融資先や投資先を選定するにあたってサステナ経営に取り組んでいる企業を選択する傾向にあるため、サステナ商品を拡大しています。

さらに国もそのような動きを後押ししている点がサステナ融資が広がっている背景だといえるでしょう。

サステナ融資の仕組み

サステナ融資の仕組みは次のとおりです。

- 借り手企業がサステナビリティ目標を設定

- 自社の事業戦略・環境・社会課題等と整合する目標(SPTs)を設定する

- 目標達成を測るための重要業績評価指標(KPIs)を定める

- 金融機関が融資条件(または金利)を設定

- 通常の貸出条件に加え、SPTsの達成状況に応じたインセンティブ(例:金利低下、延長条件改善など)を設ける。

- 融資の使途がサステナビリティ目的(再エネ、設備投資、社会課題対応)に限定される場合もある。例えば「グリーンローン」「サステナブルローン」

- モニタリング・報告

- 借り手企業は定期的に進捗を報告し、KPI/SPTの達成状況を金融機関が確認。透明性を確保する

- 達成インセンティブの実行

- SPTが達成された場合、金利引き下げや貸出条件改善等のメリットが実行される。逆に未達の場合、通常金利維持または悪化条件となる可能性も

サステナ融資は、あらかじめサステナ経営のための目標を設定し、目標を達成できた場合に、金利の引き下げなどの優遇条件が適用されるというのが一般的です。

目標が未達になった場合には、金利の引き上げなどのペナルティが課されることもあります。

中小企業にとっての意義

サステナ融資を受けることは、中小企業にとっては単なる資金調達以外の大きな意味があります。

- サステナビリティ経営を打ち出すことで、金融機関からの資金調達条件が改善される可能性がある(例えば優遇金利)。

- 取引先(大企業、上場企業)から「環境・社会対応しているサプライヤー/協力企業」との取引を維持・拡大できる可能性がある

- サステナ融資を活用して脱炭素設備投資や省エネ改修を実施すれば、将来的なエネルギーコスト削減・リスク低減を通じて経営安定化にも寄与

- 企業価値・ブランド・採用環境の改善にもつながる

サステナ融資を受けているということは、サステナ経営を実現できているということの証拠となるので、企業の対外的な価値が上がります。

また、大手企業の中にはサステナ経営を実現できている企業を取引先や下請先として選定するケースが増えているので、サステナ融資を受けてサステナ経営の認証を受けることは中小企業にとっても取引機会の拡大につながります。

このように、サステナ融資という仕組みは単に「融資を受ける・借りる」だけでなく、「サステナビリティ戦略と資金調達を連動させ、取引・資本市場・サプライチェーンでも優位性を確保する」ための手段として中小企業にも重要になってきているといえます。

「排出量取引制度」の概要や対象となる企業は

サステナ融資は2026年から本格的に始まる排出量取引制度にも関係します。

ここでは、排出量取引制度(ETS: Emissions Trading Scheme/日本版「GX-ETS」)の概要、および対象となる企業・業務範囲を整理します。

制度の背景・設置根拠

日本版排出量取引制度が始める背景は次のとおりです。

- 日本政府は、2050年カーボンニュートラル実現を目指しており、その一環として、経済産業省が「成長志向型カーボンプライシング構想」を進める

- 2025年5月、改正GX推進法が成立し、2026年度から一定規模以上のCO₂排出を行う事業者を対象に排出量取引制度への参加を義務化することが定めた

2050年カーボンニュートラル実現のための取り組みの1つが排出量取引制度です。

制度の仕組み(概要)

排出量取引制度の主な仕組みは「企業に年間排出可能なCO₂排出枠(キャップ)を割り当て、実際の排出量が枠を下回れば余裕分を他社に売却でき、枠を上回れば他社から購入/罰則等を課す」というものです。

2026年度から本格稼働が予定されており、制度開始にあたり企業は排出量の測定・報告体制を構築する必要があります。

業種特性・移行時期を考慮して、無償割当の可能性も検討されているほか、割当方法・確認体制・算定方法等の技術的な詳細設計が現在進められています。

例えば、A社に100という排出権が割り当てられた場合、A社の排出量が60であれば余った40を他社へ売却できます。

同じく100という排出権が割り当てられたB社の排出量が140の場合、A社から40の排出権を購入することで、割り当てられた排出量の100を達成できるという仕組みになります。

対象となる企業・規模

排出量取引制度はすべの企業に適用されるわけではありません。

排出量取引制度が適用されるのは次の企業です。

- 「直接排出量(事業所での燃料燃焼・発電等によるCO₂排出)が年間10万トン以上(直近3年間平均)である事業者」

- 対象業種には、鉄鋼、自動車、電力・ガス、化学などCO₂排出量が多い産業が含まれる

対象企業数は約300〜400社とされ、日本全体の温室効果ガス排出量のおよそ6割をカバーする規模になる見込みです。

排出量取引制度は、2026年度から本格稼働というスケジュールが示されており、2025年の今は排出量算定や削減体制構築が進められています。

制度開始に先立ち、算定・確認制度の設計・ガイドライン整備・報告体制構築などが進行中です。

排出量取引制度の

排出量取引制度には次のような狙いがあります。

- 炭素排出を「価格化(カーボンプライシング)」し、企業が排出を削減するインセンティブを内在化させること

- 対象企業は規模・排出量で区分されており、中小企業は当初対象外となる可能性があるため、サプライチェーン関係・間接影響が注視される

- 割当枠の配分方法・取引市場・算定方法・報告確認制度など詳細は今後の設計に委ねられる

- 企業としては、制度開始前から「排出量の見える化」「削減技術・設備投資」「資金調達・リスク管理」の対応が不可欠となります。

ゼロカーボン達成のために、大手企業に対しては排出量取引制度が開始されます。

しかし、このような流れの中で「ゼロカーボン製品」などが付加価値をつける可能性があります。

そのため、大手の下請けである中小企業に対しても、親会社や元請け先から排出量の制限を求められる可能性があるでしょう。

大手に対してのみ開始される見込みの排出量取引制度は、中小事業者にとっても無縁だとは決して言えません。

「排出量取引制度」の中小企業への影響

排出量取引制度の対象にならない中小企業であっても、次のような影響が生じる可能性があります。

- 大手との取引面での影響

- 資金調達

- コストや設備投資・競争力への影響

- 情報開示・認証取得の必要性

排出量取引制度が中小企業経営に与える影響等について詳しく解説していきます。

大手との取引面での影響

排出量取引制度は中小企業と大手企業との取引そのものに影響する可能性があります。

排出量取引制度の対象となる大手企業・事業者が、自社の排出量削減・取引先の環境対応を取引条件とする可能性は否定できません。

例えば、埼玉県では「サステナに配慮した取組みが下請けを含めた協力企業、サプライチェーンを担う企業にも求められていく可能性がある」と言及しているので、大手との取引関係に影響する可能性が指摘されています。

すなわち、直接的に排出量取引制度の対象でなくても、大手企業の協力会社・下請けとして取引継続・新規受注・入札参画などにおいて「環境配慮・排出量削減の実績・認証」等が問われる可能性があるでしょう。

中小企業は、自社が取引先の環境ポリシーやESG評価を満たせるかを確認・準備しておくことが重要です。

資金調達・金融面での影響

金融機関や投資家からの資金調達にも影響します。

中小企業自身が環境対応(省エネ、再エネ導入、脱炭素化)を進めておかないと、金融機関からの信用枠・資金調達条件で不利になる可能性があります。

サステナ融資は今後、すべての融資の審査基準に導入される可能性があるので、融資審査そのものにサステナ経営への対応が影響する可能性があります。

また、投資化の出資対象の選定基準としてサステナ対応も評価基準になることが予想されるので、中小企業の資金調達には、サステナ対応への是非が欠かせません。

コスト/設備投資・競争力への影響

中小企業のコスト面でも排出量取引制度やサステナ経営は影響を及ぼす可能性がります。

対象企業(大手・排出量多企業)が、排出量取引制度に対応するために設備投資・改修・エネルギー転換を進める中、その投資コストをサプライチェーン上の中小企業に転嫁する可能性があります。

排出量取引制度の対象企業が排出量削減義務を負うことで、一定のコスト上昇(例えば排出枠購入、罰則、設備改修費)が発生し、そのコスト構造がサプライチェーンに波及する可能性があるので、中小企業側も供給環境・原材料・エネルギー価格の上昇・取引条件の厳格化に備える必要があります。

つまり、中小企業は大手からの価格圧力にさらされる可能性があるでしょう。

さらに、中小企業が脱炭素・省エネ対応を先に進めておけば、取引先選定・入札で優位性を発揮でき、逆に遅れると取引機会減少・コスト競争力低下のリスクがあります。

情報開示・認証取得の必要性

中小企業はサステナ経営への対応状況を開示したり、認証を取得する必要性が高まる可能性があります。

排出量制度対象企業が自らの排出量・削減行動を開示する流れが強まる一方で、そのサプライチェーン(中小企業)にも「排出量・サステナビリティ対応状況」の報告・協力が要求される可能性があります。

例えば、埼玉県では、中小企業向けに「サステナブル企業認証制度」を設け、取組み項目(多様な人材の活躍支援、水資源の確保、生産性の向上など)を設けて認証を与えており、取引先評価・公共入札での加点対象化を検討しているので、まさにサステナ経営への対応状況が仕事を左右する状況になりつつあります。

中小企業も自社の取組み可視化・認証取得が「取引・入札・融資の入口」になり得るという点で準備する必要があります。

中小企業はサステナ経営への準備が必要

上記のような理由から中小企業はサステナ経営へ切り替える準備をする必要があるでしょう。

中小企業は排出量取引制度の対象企業に比べて準備期間があるため、じっくりと設備改修・省エネ化・脱炭素化戦略を設計できるというメリットがあります。

一方、制度の発表・設計が進む中で「いつ対象になるか」「取引先・市場の要求がどう変化するか」が予測しづらいため、準備を怠ると将来的な対応コスト・機会損失のリスクが高まります。

さらに、制度対象となる企業が優先的に環境対応投資を進め、長期的にコスト低減を図る中、対応が遅れた中小企業は競争力低下・取引退出のリスクも抱えます。

以上のように、排出量取引制度の直接対象にならない中小企業であっても、取引関係・金融・コスト・情報開示といった複数の側面で大きな影響を受ける可能性があるため、中小企業も制度動向を注視し、自社対応を早めに検討しておくことが重要です。

排出量取引制度の対象にならない中小企業が脱炭素化を進めるメリットは何か

「中小企業排出量取引制度対象にならない=義務ではない」からといって何もしないのが最善とはいえません。むしろ、先行して脱炭素を進めることで、以下のようなメリットがあります。

- 取引機会の拡大

- 資金調達条件の改善・新たな金融の活用

- コスト削減・競争力の拡大

- 先行優位性

- リスク低減・レピュテーション(評判)管理

中小企業は脱炭素・サステナ経営を進めることのメリットについて詳しく解説していきます。

取引機会の拡大

排出権取引制度の対象となる大手企業がサプライチェーン上の協力企業に対して環境・サステナビリティ対応を求めるケースが増えています。

そのため、脱炭素対応・省エネ化・再エネ調達・CO₂排出量の見える化を進めることで、「取引先から選ばれる」条件を早期に満たすことができます。

実際に「認証取得を目指す企業向けにチェックシートを公開」「公共入札などで認証を加点対象とできるよう検討」と決めている自治体も存在します。

また、環境対応をPR・可視化することによって、新たな取引先(環境意識の高い企業)とのマッチング機会を生む可能性もあります。

資金調達条件の改善・新たな金融の活用

中小企業が脱炭素・サステナ経営を実現することは資金調達手段の拡大にもつながります。

脱炭素対応を戦略的に進めておけば、サステナ融資・グリーンローン・リンクローン等の資金調達機会をより活用しやすくなります。

サステナ融資では「サステナビリティ目標を設定し、それに応じた融資条件を得る」仕組みがあります。そのため、早期に対応することが評価材料となり得ます。

例えば、金融機関の商品では「脱炭素応援ローン」「サステナビリティ・リンク・ローン」が設定されており、中小企業も条件を満たせば利用できるケースがあります。

また、設備投資による省エネ化・脱炭素化はトータルコスト削減につながり、長期的な資金繰り・収益体質改善に寄与します。

コスト削減・競争力強化

中小企業が脱炭素化やサステナ経営を進めることにはコスト面や競争力で優位性を確保できる可能性があります。

脱炭素対応を設備改修・再エネ導入・省エネ運用の観点で進めると、エネルギー使用量削減、燃料・電力コスト削減、資源の効率的活用が可能です。これにより、ランニングコスト低減・利益改善につながります。

また、環境対応を進めていくことで、法規制・カーボンプライシング・将来のコスト上昇リスクへの備えになります。例えば、対象企業が排出枠購入コストを価格転嫁する流れがあれば、その影響を最小化できます。

さらに、環境対応が進んでいる企業は、顧客・取引先・金融機関・従業員からの評価も高まりやすく、ブランド力・社員エンゲージメント・取引先からの評価の向上というメリットも期待できます。

先行優位性

今のうちから中小企業が今のうちからサステナ経営を進めることには先行優位性もあります。

今後、対象となる企業の基準縮小・制度拡大・サプライチェーン対応義務化などが進む可能性があります。制度対象にならない中小企業であっても、準備を進めておけば、制度が拡大した際にも対応しやすくなります。

また、先行して脱炭素・排出量見える化を進めている企業は、データ・ノウハウ・内部体制を整備しており、将来的な制度変化・取引先要求変化に対して柔軟に対応できます。

加えて、脱炭素化により「新たな事業機会」(再エネ事業、環境対応設備・サービス提供、地域との連携など)を掴む可能性もあります。

中小企業の中でも他社に先んじて脱炭素やサステナ経営を進めることによって、先行優位性や競争力確保を期待できるでしょう。

リスク低減・レピュテーション(評判)管理

中小企業が脱炭素経営を進めることは、リスク低減・レピュテーション(評判)管理にも寄与します。

環境・社会課題対応が遅れている企業は、取引先の要請・消費者の環境意識・金融機関の評価変化により不利な状況に陥る可能性があります。

早期に対応を進めておくことで、そのようなリスク(環境規制、PRリスク、取引停止リスク)を低減できます。

さらに、将来的な炭素税、排出枠購入義務、エネルギー転換コスト上昇など「見えない将来コスト」に備えることで、企業の持続可能性・信用力を高めることができます。

2026年に排出量取引制度の対象にならない中小企業であっても、脱炭素化を進めることは「取引機会の確保・金融調達の改善・コスト削減・将来リスク管理」といった多面的なメリットにつながります。むしろ、今こそ脱炭素を戦略的経営テーマとして捉え、手を打つ好機と言えるでしょう。

脱炭素を進める中でファクタリングはどのように活用できるか

脱炭素化の資金・キャッシュフロー対応という観点から、売掛債権を活用した資金調達手法「ファクタリング」の活用可能性について整理します。中小企業にとって、設備投資・改修・省エネ化には一定の先行投資が必要となるため、キャッシュフローの確保が重要です。

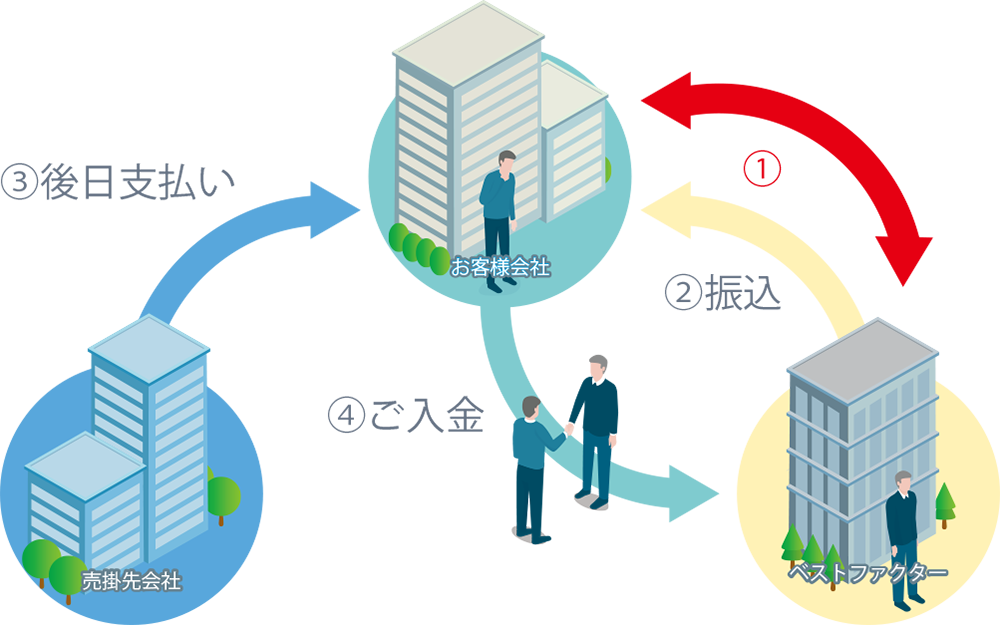

ファクタリングとは、企業(売掛債権を保有している側)がその売掛債権をファクタリング会社(または金融機関)に買い取ってもらい、売掛債権の期日を待たずに早期に現金化する仕組みです。

本来、売掛債権は期日になるまで現金化できませんし、支払手段としても活用できませんが、ファクタリングを利用することで期日前に売掛債権を資金化できます。

利用者とファクタリング会社の2者だけで契約する2社間ファクタリングは最短即日で資金調達できます。

脱炭素対応でファクタリングを活用できる場面

脱炭素化を進める上で、次のような場面でファクタリングが役立ちます

- 設備投資・改修に伴う先行コスト

- 脱炭素取組みによって新たな取引・契約を獲得した場合

設備投資・改修に伴う先行コスト

設備投資・改修に伴う先行コスト(設備導入、工事費、再エネ設備設置、モニタリング体制構築など)を、売掛債権を早期に現金化することで調達・支払い資金に充当できます。

サプライチェーン上で脱炭素対応を求められた際、取引先向けの環境データ算出・報告・設備修繕などに資金を割く必要が生じるため、通常の運転資金と脱炭素対応資金の二重負担が発生する可能性があります。

ファクタリングにより運転資金の流動性を確保できれば、脱炭素対応への資金余力を確保しやすくなるでしょう。

脱炭素取組みによって新たな取引・契約を獲得した場合

脱炭素取組みによって新たな取引・契約を獲得した場合、納品・請求サイクルが長期化する可能性があります。

そのような場合にも、売掛金の早期資金化によりキャッシュフローを安定させることができます。

ファクタリングによって資金化したキャッシュを、設備・エネルギー効率化・付加価値向上に振り向けることで、脱炭素対応が将来のコスト削減・競争力強化につながるという「先行投資」の実行を支えることができます。

ファクタリングの活用にあたっての注意点・ポイント

ファクタリングをサステナ経営に活用する際には次のようなポイントに注意しましょう。

- 手数料

- 資金繰りやキャッシュフローの厳格な管理

- 調達可能額

- 悪徳業者や違法業者

手数料

ファクタリングを利用する際には高額な手数料に十分注意しましょう。

手数料(ファクタリング料)が発生するため、そのコストと先行投資による削減・付加価値効果とのバランスを事前に検討する必要があります。

ファクタリングの手数料は2社間の場合5%〜20%とかなり高額です。

しかもこの手数料は年利ではないので、年利に換算するとさらに手数料は高額になります。

例えば、手数料10%で1ヶ月先が入金期日の売掛債権をファクタリングした場合、手数料は10%×12ヶ月=120%です。

ファクタリングの手数料は年利換算で融資の50〜200倍程度になることがあるので、無計画な利用は厳禁です。

高額な手数料を負担しても十分に採算や付加価値を得られると判断できる場合のみ活用してください。

資金繰りやキャッシュフローの厳格な管理

脱炭素設備の場合、回収期間・効果発現期間が長期になることが多いため、キャッシュフロー予測・設備償却・資金繰り管理を慎重に行うことが求められます。

ファクタリングによる資金調達だけでなく、脱炭素設備導入にあたっては補助金・助成金・低利融資(サステナ融資)なども併用可能です。資金調達戦略を多様化することが望ましいでしょう。

できる限り時間に余裕を持って、緻密な資金繰り計画を立てるようにしてください。

また、3社間ファクタリングを利用すると、売掛債権を早期資金化することが、逆に取引先との関係性・請求回収体制に影響を及ぼす場合もあるため、契約内容・取引慣行・売掛先の信用状況を確認し、取引先との関係性が悪化しない取引先に対する売掛債権のみをファクタリングするようにしてください。

調達可能額

ファクタリングで調達できる金額は1つの売掛先に対する1つの売掛債権のみです。

そのため、1つの売掛先企業に対する1回分の売掛金しか資金化できないと理解しておきましょう。

つまり、ファクタリングで調達できる金額は月商程度が限度です。

脱炭素のための高額な投資をおこなう場合には、ファクタリングでは調達できない点に十分注意してくdささい。

悪徳業者や違法業者

ファクタリングを利用する際には悪徳業者や違法業者にも注意が必要です。

ファクタリングを営業するためには許認可も免許も登録も一切必要ないので、業者の中には高額な手数料を要求する悪徳業者や、ファクタリングとして客を誘引しておきながら、実質的な貸付をおこなう違法業者(闇金)も混在しています。

金融庁は次のように注意喚起をおこなっています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

しかし、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。また、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

事業者の皆様におかれては、こうした偽装ファクタリングを利用することのないよう、十分注意してください。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

基本的には手数料の相場の上限である20%を超える業者は悪徳業者、償還請求権あり(ウィズリコース)の契約で売掛債権未回収時の損失をファクタリング会社が負わない業者は違法業者(闇金)と理解して、絶対に取引をおこなわないようにしてください。

中小企業が脱炭素×ファクタリングで取るべきステップ例

中小企業が脱炭素対応を進める際にファクタリングを活用する流れは次のとおりです。

- 自社のCO₂排出量・エネルギー使用量を把握し、省エネ・再エネ導入の検討を行う。

- 設備改修・再エネ設備設置・モニタリング体制構築などの脱炭素対応プロジェクトを立案し、想定投資額・回収期間・削減効果を見積もる。

- 売掛金の状況を整理し、ファクタリングによる早期資金化可能金額・手数料を評価する。

- 脱炭素対応設備の先行投資資金として、ファクタリングを活用してキャッシュを確保。可能であれば省エネ・環境対応融資(サステナ融資)と併用。

- 脱炭素対応を進めつつ、報告制度・モニタリング体制を構築し、取引先・金融機関向け情報開示を整える。

- 脱炭素対応によるコスト削減・エネルギー効率化・取引優位性強化を実証し、次年度以降の設備投資・取引拡大に結び付ける。

- 将来的な制度(排出量取引制度)や取引先・金融機関の環境要求強化にも備えて、先行優位性を確保する。

このように、脱炭素を進める中でファクタリングは「資金繰りを安定化させながら、設備投資という先行コストを支えるキャッシュフロー施策」として活用可能です。

脱炭素対応に活用できるおすすめファクタリング会社

脱炭素対応をおこなう際にもファクタリングは活用できます。

脱炭素対応におすすめのファクタリング会社は次の10社です。

- ベストファクター

- JTC

- OLTA

- GMO BoB 早払い

- PMG

- アクセルファクター

- 電子請求書早払い

- トップマネジメント

- ビートレーディング

- 日本中小企業金融サポートサービス

これら10社のファクタリング会社はコンサル機能が充実している上に手数料が低く、入金スピードも速いので脱炭素化などの専門知識が必要なタイミングで活用できます。

脱炭素化やサステナ経営への以降時に活用したいファクタリング会社10社の特徴やスペックについて詳しく解説していきます。

ベストファクター

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング ・注文書ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 30万円~1億円 |

| 手数料 | 2%~ |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・電話 |

ベストファクターはお客様との面談を重視しており、審査では必ずお客様とヒアリングをおこないます。

ヒアリングでは、お客様の経営上の悩みなどもお伺いしますので、サステナ経営への転換の方法や必要な資金調達について悩みを抱えている方は、是非ともお気軽にご相談ください。

また、ベストファクターは審査の際に財務コンサルティングを実施しております。

本質的にお客様の財務状況を改善するための専門的なアドバイスをおこなっております。

毎月のように資金が足りないなどの財務上の悩みを抱えている方はぜひご相談ください。

ベストファクターは審査に通りやすいファクタリング会社として知られています。

面談ではお客様の人柄や経営者としてのビジョンを確認させていただきますので、財務状況が悪いなどの理由で融資審査や他社から断られたお客様もベストファクターであれば審査に通過できる可能性がございます。

他社の審査に落ちた・他社を利用しているが手数料が高いなどと感じている方はぜひベストファクターまでお気軽にご相談ください。

なお、ベストファクターとの契約には面談が必要になりますが、東京・大阪・福岡のベストファクターの店舗までご来店が難しい方に対しては担当者が訪問させていただいております。お気軽にお申し付けください。

JTC

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 100万~1億円 |

| 手数料 | 1.2%~10% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

名古屋に本社を構えるJTCもコンサルティング機能が充実したファクタリング会社として知られています。

申し込みを行うと、ファクタリングの相談だけでなくコンサルティングを実施してくれるので、脱炭素やサステナ経営への転換などの悩みについても専門の担当者が相談に乗ってくれます。

名古屋本社だけでなく、東京と大阪にも店舗を構えているので、店頭でファクタリングの相談だけでなく、サステナ対応などの相談も可能です。

また、JTCは店舗型のファクタリング会社でありながら手数料が低いことでも知られています。

上限10%の手数料は、店舗型のファクタリング会社の中でも業界最速レベルなので、コストを抑えて資金調達したい方に向いています。

さらに、店頭だけでなく、オンライン完結型にも対応しているので、店舗に行くことができない人でも即日資金調達が可能です。

情報セキュリティの国際規格であるISMS(ISO27001)を取得している会社なので、情報管理も徹底した優良企業です。

手数料が低い優良店舗型ファクタリング会社を利用したい方にはJTCが向いています。

OLTA

| 種類 | 2社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2%~9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン |

OLTAはオンライン完結型のファクタリング会社の中で最も知名度がある優良企業です。

日本で最初にオンライン完結型のファクタリングを広めた会社として知られており、OLTAが登場してから他社もオンライン完結型を追随し、その後ファクタリングの手数料相場が下がったと言われるほど、ファクタリングのパイオニア的な存在として知られています。

店舗を持たないので上限9%の手数料と、即日資金調達できるファクタリング会社としては最も手数料が低い業者です。

請求書をアップロードしてから24時間以内に審査結果が届き、そのまま即日資金調達できる仕組みなので、急いで資金が必要な方も活用できます。

日本各地の金融機関と提携しており、提携先の金融機関の窓口でファクタリングの相談が可能です。

オンライン完結なので、OLTAに対しては脱炭素やサステナビリティの相談はできませんが、提携先の金融機関窓口で相談することができます。

銀行が提携するほどの企業なので、運営業者の安全性も折り紙付きです。

コストを抑えて利用したい方や、信頼できるファクタリング会社を利用したい方にOLTAは向いています。

GMO BtoB 早払い

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング 注文書ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 100万円〜1億円 |

| 手数料 | ・注文書ファクタリング スポットタイプ:2.5%〜12.0% 継続タイプ:2.0%〜12.0%・請求書ファクタリング スポットタイプ:1.5%〜10.0% 継続タイプ:1.0%〜10.0% |

| 入金スピード | 最短2営業日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

GMO BtoB 早払いは東証プライム上場企業で、大手インターネットグループのGMOグループの中核企業のGMOペイメントゲートウェイが運営するファクタリングサービスです。

運営業者の安全性は非常に高いので、安全な業者と取引したい方におすすめです。

申し込みをおこなうと、専任の担当者がつき、最初から最後まで同じ担当者が対応してくれます。

担当者は経営相談ができるので、脱炭素やサステナ経営の相談に乗ってもらうこともできるでしょう。

請求書の買取だけでなく、取引先から正式な発注を受けた際の注文書を資金化する「注文書ファクタリング」も取り扱っています。

受注段階から受注金額相当を資金化できるので、大口の受注が入った際の増加運転資金の確保などにも活用できます。

また、スポットタイプと継続タイプという2つのコースに分かれており、継続利用を前提とした継続タイプは手数料が低くなっているので、毎月のようにファクタリングを利用するという方におすすめです。

申込から入金までは最短2営業日(初回は最短5営業日)と時間がかかるので、時間に余裕を持って申し込みをおこなってください。

PMG

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間 |

|---|---|

| 調達可能額 | 〜2億円 |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

PMGはコンサルティング業とファクタリング業を本格的かつ大規模におこなっている会社です。

東京・札幌・仙台・千葉・さいたま・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡と全国10箇所に営業所や支店を構えているので、日本全国至る所でファクタリングの相談やコンサルティングを受けられます。

コンサル業についても非常に本格的に実施している業者なので、ファクタリングの相談だけでなく、財務改善・補助金申請・不動産評価・M&A・事業承継・金融機関の紹介などをおこなってくれますし、脱炭素やサステナ経営においても専門的なアドバイスを受けられるでしょう。

時間に余裕がある方は、店舗まで訪問するのがおすすめです。

また、オンライン完結にも力を入れており、オンライン完結の場合には最短2時間で資金調達でこます。

2025年の東京商工リサーチの調査で「独立系ファクタリング会社売上No1」に選ばれている会社です。

非常に多くの人が利用しているので、ファクタリングも経営相談も安心して利用できるでしょう。

アクセルファクター

| 種類 | 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング |

|---|---|

| 調達可能額 | 1万円〜上限 |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:1%〜12% 3社間ファクタリング:0.5%〜10.5% |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

アクセルファクターは担当者の専門性が非常に高く、国が中小企業支援の専門家として認定している認定経営革新等支援機関として登録されています。

国が認めた高い専門性があるので、サステナ経営や脱炭素などについても高い専門性を持っています。

専門的かつ多角的な視点からアドバイスを受けられますし、何よりも国が認定している事業者なので、ファクタリング会社として安全性が高い点はメリットです。

アクセルファクターは入金スピードに高いこだわりを持っている会社で、ホームページには次のように明記されています。

アクセルファクターでは、ファクタリングの大きな魅力である「スピード」を最大限に活かすべく、即日2時間での振込をモットーに業務を実施。

実際にお申込みいただいたお取引のなんと半数以上が即日中の決済となっています。

引用:アクセルファクター

ホームページには申込者の半数が即日入金と明記されています。ここまで明記するということは入金スピードには非常に自信を持っている会社だと言えるので、急いで資金調達したい方におすすめです。

手数料の上限12%は店舗型のファクタリング会社の中ではかなり低めなので、コストを抑えたい方にもおすすめです。

電子請求書早払い

| 種類 | 2社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 〜1億円 |

| 手数料 | 1%~6% |

| 入金スピード | 最短2営業日 |

| 手続き方法 | オンライン |

電子請求書早払いは手数料を抑えてファクタリングを利用したい方に最もおすすめのファクタリング会社です。

電子請求書早払いの手数料の上限は6%と、あらゆるファクタリング会社の中で最も低くなっています。

3社間ファクタリング並みの低い手数料で利用できるので、コストを抑えて利用したい方に向いています。

サステナ経営や脱炭素への転換にかかるコストを抑えて資金到達したい方に電子請求書早払いは向いています。

また、運営業者は東証プライム上場企業のインフォマートとGMOペイメントゲートウェイの2社の共同経営です。

運営業者の安全性という点でも業界トップクラスのファクタリング会社です。

入金までには最短2営業日(初回は最短5営業日)とかなり時間がかかるので、時間に余裕を持って申し込んでください。

完全オンライン完結のファクタリングなので、他社のように担当者へ相談することはできないので注意しましょう。

トップマネジメント

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:3.5%~12.5% 3社間ファクタリング:0.5%~3.5% 注文書ファクタリング:3.5%~12.5% 電ふぁく:1.8%~8.0% ペイブリッジ:3.5%~12.5% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

トップマネジメントはファクタリングの専門会社として利用者からの評価が非常に高い会社です。

創業15年超、累計取引件数5.5万社超、東京商工会議所会員と、利用者からも地域からも信頼度が厚い会社です。

担当者の専門知識も豊富なので、サステナ経営や脱炭素に関する対応もしっかりとおこなってくれるでしょう。

取り扱っているファクタリングの種類が豊富なことでも知られており、主な商品だけでも次のようなものがあります。

- 注文書ファクタリング:取引先からの注文書を売却。受注段階で受注金額相当を資金化可能

- 電ふぁく:売掛先からの入金口座をトップマネジメントが管理できる利用者名義へ都変更する2.5社間ファクタリング

- ゼロファク:補助金申請とファクタリングを実施。補助対象経費の前払い分をファクタリングで調達

- ペイブリッジ:広告・IT業者専門のオンライン完結型のファクタリング

注文書ファクタリングがあるので、受注時から注文が可能です。

また、電ふぁくは入金口座をトップマネジメントが管理できる利用者名義の口座へと変更するだけで上限8%という非常に低い手数料で利用できる点もメリットです。

脱炭素は補助金も豊富なので、補助金申請時にはゼロファクを利用すれば、前払い分の補助対象経費をファクタリングで用意することも可能です。

自社に合った最適なファクタリングに出会うことができるので、気軽の相談してみましょう。

ビートレーディング

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング ・注文書ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:4%~12%程度 3社間ファクタリング:2%~9%程度 |

| 入金スピード | 最短50分 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

ビートレーディングは独立系の店舗型ファクタリング会社の中でも最も実績豊富で知名度が高い業者です。

2025年3月末時点での買取実績は1,550億円、7.1万件と圧倒的な実績を誇っています。

手数料の上限は12%と店舗型とすれば低めなので、資金調達コストを抑えて必要な資金調達ができます。

東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所に店舗を構えており、店頭では財務コンサルティングも実施しているので、脱炭素やサステナ経営などについて専門的な視点からアドバイスを受けることが可能です。

オンライン完結型に力を入れており、300万円以上なら最短2時間、300万円未満なら最短50分で資金調達できます。

顧客との契約は弁護士ドットコム監修のクラウドサインでおこない、顧客情報はセールスフォースで保管しているのでセキュリティも抜群です。

信頼できる優良ファクタリング会社からスピーディーに資金調達したい方は、ビートレーディングがおすすめです。

日本中小企業金融サポート機構

| 種類 | ・2社間ファクタリング ・3社間ファクタリング |

| 調達可能額 | 下限・上限なし |

| 手数料 | 1.5%~10% |

| 入金スピード | 最短3時間 |

| 手続き方法 | オンライン・対面 |

日本中小企業金融サポート機構はコンサルティング業とファクタリング業を本格的に実施する店舗型のファクタリング会社です。

法人形態が非営利団体である一般社団法人なので、手数料の低い点が特徴で、審査によっては一桁台半ばの手数料で利用することが可能です。

また、国が中小企業支援の専門家として認定している認定経営革新等支援機関なので、ファクタリングのみならず、財務・経営・資金繰り・資金調達・M&A・補助金・事業承継などさまざまなサポートをおこなってくれます。

脱炭素関係の経営改善や補助金の紹介や申請などもおこなってもらえるでしょう。

また、日本中小企業金融サポート機構はオンライン完結型のサービスに力を入れています。

FACTORUというオンライン完結型のAIファクタリングを運営しており、FACTORUは申込から審査完了までは最短10分、入金までは最短40分と圧倒的なスピードを誇っています。

緊急時の資金調達方法としても日本中小企業金融サポート機構はおすすめのファクタリング会社です。

店頭では、専門的なコンサルティングを受けられ、オンラインではスピード入金を期待できる優良サービスだといえるでしょう。

サステナ融資と脱炭素についてよくある質問

サステナ融資と脱炭素についてよくある質問は次のとおりです。

- グリーンローンのデメリットは?

- サステナビリティローンとは何?

- ESG投資とは何?

- サステナブルファイナンスとESG投資の違いは何?

- プロジェクトファイナンスとは何?

グリーンローンのデメリットは?

グリーンローンの最大のデメリットは、資金使途が環境改善に資するプロジェクトに厳しく限定される点です。

通常の運転資金や一般的な設備投資には利用できず、使い勝手の面で制約が大きくなります。

また、融資を受けるには「環境効果の説明」「外部レビューの取得」「進捗・成果の定期報告」などの追加的な事務負担が発生し、専門的な知識や人的リソースが求められます。

外部評価の取得費用がかかるため、案件によっては実質的なコストが通常融資より高くなる場合もあり、中小企業にとって導入ハードルが高い点がデメリットです。

サステナビリティローンとは何?

サステナビリティローン(SLL)とは、企業が設定する環境・社会に関する目標(KPI)の達成度に応じて金利が変動する融資のことです。

資金使途が自由であり、通常の運転資金や設備投資にも利用できる点が特徴です。

例えば、CO₂排出量削減率、女性管理職比率の向上、廃棄物削減など、企業全体のサステナビリティ指標を設定し、その達成状況に応じて金利が優遇されます。

グリーンローンのように特定プロジェクトに限定されないため、企業の持続可能な経営全体を促進する仕組みとして、中堅企業でも利用が広がっています。

ESG投資とは何?

ESG投資とは、企業の財務情報だけでなく「環境(E)」「社会(S)」「ガバナンス(G)」の要素を考慮して投資判断を行う手法です。

企業の長期的な成長力やリスク管理力は、環境負荷削減、人権配慮、コンプライアンス体制などの非財務要素にも大きく影響します。

投資家はこれらのESG指標を評価し、持続可能な企業に資金を振り向けます。

結果として、企業には環境配慮や働き方改革、統治強化などが求められ、社会全体のサステナビリティ向上につながることが期待されています。年金基金や機関投資家を中心に世界的に拡大しています。

サステナブルファイナンスとESG投資の違いは何?

サステナブルファイナンスは、環境・社会・経済の持続可能性を重視した「金融全体の資金の流れ」を指し、融資・債券・保険・投資など幅広い分野を含む概念です。

一方、ESG投資は投資家が企業の環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を考慮して投資先を選ぶ「投資手法の一つ」を指します。

つまり、サステナブルファイナンスは「金融の全領域」に持続可能性を組み込む枠組みであり、その一部としてESG投資が存在します。融資でいえばグリーンローンやサステナビリティリンクローン、債券でいえばグリーンボンドなどもサステナブルファイナンスに含まれます。

プロジェクトファイナンスとは何?

プロジェクトファイナンスとは、再エネ発電所、空港、道路、物流施設など特定の事業(プロジェクト)が生み出すキャッシュフローを返済原資とする資金調達手法です。

通常の企業融資と異なり、返済の根拠は企業全体の財務状況ではなく、当該プロジェクトの収益性そのものにあります。

融資側は「SPC(特別目的会社)」を設立して事業を切り出し、プロジェクトの収益・資産・リスクを限定することで管理します。大規模で長期にわたるインフラ・再エネ事業で広く利用され、事業の独立採算性を重視することが特徴です。

まとめ

サステナ融資(特にサステナビリティ・リンク・ローン等)は、企業の環境・社会・ガバナンスの取組みを金融と結び付け、資金調達・取引機会・評価アップを実現する仕組みです。

日本では2026年度から、排出量取引制度(GX-ETS)が本格稼働し、一定規模のCO₂排出事業者に参加義務が課されます。対象となるのは主に大企業のみですが、企業経営・サプライチェーン・金融・取引機会に大きな構造変化をもたらします。

中小企業も直接義務対象でない場合でも、取引先・金融機関・取引機会という観点から大きな影響を受ける可能性があるため、早期の脱炭素対応・見える化・認証取得等が重要となります。

制度対象外でも脱炭素化を先行して進めることで、取引優位性・資金調達条件改善・コスト削減・リスク低減など多くのメリットが得られます。

脱炭素対応には先行コストがかかるため、売掛債権の早期現金化を可能にするファクタリングを活用することで、キャッシュフローを安定させつつ環境対応を進めるという手法も中小企業向けに有効です。

中小企業の経営者・財務担当者・取引先管理を担う方々にとって、「サステナビリティ対応」「脱炭素化」「制度変化に対する先行準備」「資金調達手段の多様化」は、単なる環境配慮だけでなく、経営戦略・成長戦略・取引機会獲得戦略として捉えるべきテーマだといえるでしょう。