この記事は約14分で読めます。

2024年から2025年にかけて、日本の中小企業金融は大きな転換点を迎えています。

長引く円安、原材料高、人件費の高騰に加え、コロナ禍で実施された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済が本格化しているためです。

こうした中、メディアでも報じられたように、金融庁と中小企業庁は「信用保証料の引き下げ」や「経営者保証の解除」を含む大胆な改革に乗り出しました。

これは単なるコストダウンの話ではなく、日本の融資慣行そのものを変えようとする動きです。

この記事では、経営者が知っておくべき「融資の保証料」の概要から、なぜ今その負担が軽減されようとしているのか、その背景にある国の意図までを、実務的な観点から徹底的に解説します。

記事の目次

融資の保証料とは何か?

ほとんどの中小企業が銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける際には、信用保証料という費用が発生します。

信用保証料のことを一般的に保証料といいます。

信用保証料とは、融資を受ける際に必要になる信用保証協会へ支払う保険料のようなものです。

まずは、保証料とは何か?という点について詳しく解説していきます。

銀行融資における「信用補完」の仕組み

中小企業が銀行から融資を受ける際、最も大きなハードルとなるのが「信用力」の不足です。

大企業と異なり、中小企業は財務基盤が脆弱であることが多く、銀行単独のリスク判断(プロパー融資)では資金を貸し出せないケースが多々あります。

この「信用の不足分」を補うために存在するのが「信用保証料」です。

これは、公的機関である信用保証協会に対して支払う手数料ですが、実質的には「融資専用の掛け捨て保険料」としての機能を果たしています。

1-2. 債務不履行時のセーフティネット(代位弁済)

企業が保証料を支払うことで得られる最大の対価は「代位弁済」の約束です。

万が一、会社が倒産や業績悪化により借入金を返済できなくなった場合、信用保証協会が企業に代わって銀行へ借入残高の全額(またはほとんど全部)を弁済します。

これにより、銀行は貸し倒れリスクを回避できるため、本来であれば融資審査に通らないような中小企業や、実績のない創業期の企業に対しても、安心して資金を供給できるようになります。

つまり、保証料とは「信用力がない中小企業でも銀行に信頼してもらうための保険に入るための費用」と言えます。

信用保証協会の保証料とは何か?

信用保証料は信用保証協会という団体に対して支払います。

信用保証協会は公的な機関なので、安心して取引できますし、信用保証協会があるからこそ、中小企業は融資を受けやすくすることが可能です。

次に、信用保証協会がどんな組織なのかについて詳しく解説していきます。

信用保証協会という組織の法的根拠

信用保証協会は、中小企業者の資金調達を支援するために設けられた公的機関で、法律上は「信用保証協会法(1953年制定)」に基づいて設立されています。

戦後の日本では、中小企業が銀行融資を受ける際、担保や保証人の不足により資金調達が難しい状況が続いていました。これを改善し、民間金融機関の融資を円滑化するために信用保証制度が整備され、各地に信用保証協会が順次設置されました。

信用保証協会の主な役割は、中小企業が銀行等から融資を受ける際に「公的な保証人」として保証を行うことにより、金融機関のリスクを低減し、貸し出しを促進することです。

中小企業者が返済不能になった場合には、協会が金融機関へ代位弁済を行い、その後中小企業者から回収を行います。

この仕組みにより、信用力が低い企業でも事業に必要な資金を確保しやすくなっています。

信用保証協会の目的は、次の3つです。

- 中小企業の資金調達支援

- 地域経済の発展

- 金融の円滑化

また創業支援、経営改善支援、保証付き融資の相談など、融資以外の経営サポートも強化されています。

全国の信用保証協会は47都道府県を中心に合計51協会が設置されており、地域金融機関と連携しながら中小企業の資金繰りの「最後の砦」として機能しています。

このネットワークによって、全国どの地域でも均質な信用保証サービスが提供される体制が整備されています。

保証料の使途と循環構造

経営者が支払った保証料は、単に信用保料協会の利益になるわけではありません。その使途は厳格に定められています。

-

代位弁済の原資: 他の企業が倒産した際に、銀行へ弁済するためのお金として積み立てられます(相互扶助の仕組み)。

-

日本政策金融公庫への保険料: 信用保証協会もまた、自身のリスクをヘッジするために、国(日本政策金融公庫)の「信用保険」に加入しています。徴収した保証料の一部は、この保険料として国に納められます。

つまり、保証料は「企業 → 保証協会 → 国」という形で循環し、日本全体の中小企業金融を支える巨大な保険システムの維持費として機能しているのです。

保証料はどの程度の負担になるのか?

信用保証協会の保証料はCRDスコアという方法によって決定します。

ここでは実際に信用保証料がいくらになるのかについて詳しく見ていきましょう。

保証料率を決定する「CRD」スコア

保証料率は一律ではありません。

かつては一律の料率が適用されていましたが、現在は「責任共有制度」の下、企業の財務状況に応じて9段階の区分(1〜9区分)で料率が決定される仕組みが導入されています。

この区分の判定には、全国の信用保証協会と金融機関が蓄積した膨大な中小企業データベース「CRD(Credit Risk Database)」が用いられます。

CRDは次のような要素から決定します。

-

決算書の数値(定量評価): 自己資本比率、キャッシュフロー額、借入依存度など

-

定性評価: 経営者の資質や市場の状況なども加味される場合があるが、基本的は決算数値が直結する

具体的な料率と計算式

一般的な「責任共有制度」対象の保証料率は、おおよそ年率0.45% 〜 1.90%の範囲で設定されます。

-

財務内容が良い(リスク小): 0.45% 〜 0.60% 程度

-

標準的: 1.15% 〜 1.35% 程度

-

財務内容が悪い(リスク大): 1.60% 〜 1.90% 程度

ただし、セーフティネット保証(経営安定関連保証)などの特別な制度を利用する場合は、これとは異なる一律の低い料率(例:0.7%など)や、制度融資を利用する場合には、地方自治体が保証料を全額・半額補助するケースもあります。

いずれにせよ、信用保証料を加味した場合の実質的な借主の負担は融資の金利+0.45%〜1.9%程度の負担になると理解しておきましょう。

実質負担額のシミュレーション

では実際に1,000万円借りた場合にどの程度の保証料の負担になるのかについてシミュレーションしていきましょう。

「1,000万円借りて料率1.0%なら、年間10万円か?」というと、必ずしもそうではありません。

通常の証書貸付(分割返済)の場合、返済が進むにつれて元金が減っていくため、「分割係数」を用いて総支払額を計算します。

例:1,000万円借入、期間5年(60回払い)、料率1.15%の場合

-

-

実質負担額(概算): 約30万円前後

-

保証料は返済方法(元金均等か元利均等か)や据置期間の有無によって変動しますが、当初借入額の3%〜4%程度が目安となることが一般的です。

なお、信用保証料には分割払いが認められていますが、基本的には融資実行時に「一括前払い」で融資金から天引きされます。

なぜ保証料が下がることになったのか

大手メディアの報道にもある通り、2025年11月現在、保証料率の引き下げや上乗せ措置の廃止が進んでいます。

なぜ国は、保証協会の収入源である保証料を下げる動きに出たのでしょうか。ここには、日本の金融史を変える「脱・経営者保証」の狙いがあります。

「経営者保証」という悪習からの脱却

長年、日本の中小企業融資では「社長が連帯保証人になる(経営者保証)」のが当たり前でした。

そのため会社が倒産すれば、社長も個人の財産(自宅など)を失い、自己破産に追い込まれる経営者が多数存在しました。

この強烈なリスクが、以下の弊害を生んでいました。

-

起業の阻害: 「失敗したら破滅」という恐怖が、若者や優秀な人材の起業を躊躇させる

-

事業承継の断絶: 後継者が「親の借金の保証人にはなりたくない」と継承を拒否し、黒字廃業が増加

-

思い切った投資の抑制: 失敗を恐れて守りの経営になり、企業の成長が止まる

国(金融庁・中小企業庁)は、日本経済の停滞を打破するために「経営者保証に依存しない融資慣行」を確立することを最重要課題に掲げました。

以前の制度:「保証料上乗せ」による解除

当初、国は「経営者保証を外したいなら、その分リスクヘッジとして保証料を上乗せして支払ってください」という制度を作りました(経営者保証非提供促進特別保証など)。

具体的には、通常の保証料に0.25% 〜 0.45%程度を上乗せすることで、社長の個人保証を外せる仕組みです。

しかし、これでは「コスト負担増」を嫌う中小企業が多く、利用は限定的で、経営者保証なしの融資は促進されませんでした。

「上乗せ負担なし」と「料率引き下げ」へ

そこで今回、政府はさらに踏み込みました。「保証料の上乗せは、制度普及の足かせになる」と判断したのです。

経営者保証なしの融資の促進を図るため次のような改革を進めます。

-

スタートアップ創出促進保証の拡充: 創業10年未満の企業に対し、経営者保証を不要とする制度を強力に推進。この際、保証料の上乗せを求めない、あるいは国が補助することで実質負担を下げる措置が取られています。

-

信用保証料の引き下げ・補助: 物価高騰対策の一環として、特定の要件(賃上げ実施など)を満たす企業に対し、保証料率を優遇(引き下げ)する措置が各自治体レベルで導入されています。

-

金融機関への圧力(コベナンツ融資の推奨): 金融庁は銀行に対し、「安易に保証料上乗せや個人保証を求めるのではなく、事業性評価(ビジネスの将来性を見る目)を磨け」と指導しています。

つまり、今回の保証料に関する動きは、「中小企業が余計なコストや個人保証のリスクを負わずに、もっとアグレッシブに挑戦できる環境を作る」という国策そのものだといえます。

信用保証協会の保証付融資の審査基準は何か?

信用保証協会の保証付融資を利用すれば、信用力のない中小企業にも信用力が補完されるので、確かに融資を受けやすくなります。

しかし「保証料を払えば誰でも借りられる」というのは大きな誤解です。

信用保証協会は、国民の税金等を含む公的な資金をバックボーンに持っているため、安易な融資で国民の資産を毀損するわけにはいきません。そのため審査は厳格かつ公正に行われます。

審査の合否を分けるポイントは、大きく分けて以下の4つです。

- 形式要件

- 資金使途

- 返済能力

- 経営者の信用

これらのポイントを具体的に理解し、対策を講じることが融資を受けられるようになるために非常に重要です。

【形式要件】土俵に乗れるか(保証資格)

審査の入り口となるのが、「保証協会の利用資格があるか」という形式的なチェックです。ここでNGとなると、決算内容がどれほど良くても門前払いとなります。

主な形式要件は以下のとおりです。

-

企業規模の定義(中小企業者であること): 業種ごとに定められた「資本金」または「従業員数」のいずれか(または両方)が基準以下である必要があります。

-

製造業等: 資本金3億円以下 または 従業員300人以下

-

卸売業: 資本金1億円以下 または 従業員100人以下

-

小売業: 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下

-

サービス業: 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 ※医療法人やNPO法人なども条件付きで対象となります。

-

-

業種の制限(保証対象外業種): 一部の業種は、国の政策的な理由や事業の性質上、利用が制限されています。

-

農林漁業: 別途、農林漁業信用基金などの制度があるため原則対象外(一部加工等は可)。

-

金融・保険業: お金を貸す事業にお金を貸すことはできないため対象外。

-

風俗営業等: 公序良俗の観点から、性風俗関連特殊営業などは対象外(パチンコ店等は一部条件付きで可の場合あり)。

-

宗教法人・政治団体: 対象外。

-

-

事業の実態と許認可: ペーパーカンパニーではないこと、所在が確認できること。また、建設業や運送業、飲食業など、営業に許認可が必要な業種の場合、その許認可を適正に取得していることが必須条件です。

形式要件については、信用保証協会のホームページで確認できるので必ずチェックしておきましょう。

【資金使途】そのお金は何に使うのか?

「とにかく少しでも多くお金を借りて資金を確保したい」などという漠然とした理由では、審査担当者を納得させることはできません。

そのため、「何に使い、それがどう事業に貢献し、どうやって返済されるか」というストーリーが非常に必要です。

運転資金には主に以下の3つの種類があります。

・経常運転資金: 仕入れから入金までのタイムラグ(サイト)を埋めるための資金。最も審査に通りやすい資金使途。「(売掛金+棚卸資産)- 買掛金」の計算式で算出される「所要運転資金」の範囲内かどうかがチェックされます。

・増加運転資金: 売上増加に伴う仕入れ増や人件費増に対応するための資金。受注明細や事業計画書などのエビデンスが重要視されます。

・賞与資金・納税資金: 一時的な資金需要として認められますが、半年(6ヶ月)程度の短期返済が条件となることが一般的です。

設備資金

機械購入、車両購入、工場の改装、ITシステムの導入など。見積書や契約書の提出が必須です。

設備導入によってどれだけ利益が増え(またはコストが削減され)、投資回収ができるかという「投資効果」が厳しく見られます。

設備投資から得られる利益から返済できるような、投資計画と返済計画を立てることが重要です。

絶対にNGな資金使途(資金使途違反)

絶対に銀行や信用保証協会が認めない資金使途も存在するので、次のような資金使途は使えないことを理解しておきましょう。

- 他行の返済資金(旧債振替): A銀行の借金を返すためにB銀行から借りることは、原則として禁止されています(借換保証制度などを利用する場合を除く)。

- 投機資金:株式投資や不動産投資(事業用を除く)への流用

- 転貸資金: 役員や関連会社へ又貸しするための資金

- 生活費流用: 個人事業主に多いですが、事業用資金を家計の赤字補填に使うことは認められません

【返済能力】決算書が語る「返す力」

返済能力の有無は審査の核心部分です。

保証協会は「赤字だからダメ」と単純に判断するわけではありませんが、以下の指標(財務スコアリング)を徹底的に分析します。

・債務償還年数

「今の借金を、今の稼ぐ力で何年かけて完済できるか」を示す指標です。

償還年数は以下の計算式で算出します。

(有利子負債 - 所要運転資金) ÷ (経常利益 + 減価償却費 - 法人税等)

10年以内なら健全、15年を超えると要注意、20年を超えると審査は極めて厳しくなります。

・キャッシュフロー(簡易キャッシュフロー)

「当期純利益 + 減価償却費」の合計額です。

これがマイナスの場合、本業で現金を失っている状態を意味するため、返済原資がないとみなされ、融資は困難になります。

・自己資本比率と債務超過

資産から負債を引いた「純資産」がプラスかマイナスかを示す指標です。

債務超過(資産より借金の方が多い状態)であっても即謝絶ではありませんが、「解消の見込み」を示す経営改善計画書の提出が求められます。

また、近年は「借入金月商倍率(借金が月商の何ヶ月分あるか)」も重視され、3〜4ヶ月分を超えると過剰債務と判断されやすくなります。

【経営者の信用】定性面の最重要チェック項目

数字には表れない「信用」の部分として経営者の人間性や経営者としての脂質の部分も審査されています。

特に以下の4点は、審査において大きなな影響を及ぼします。

・税金の滞納

これが最も多い否決理由の一つです。

法人税、消費税、源泉所得税、社会保険料、市県民税など、公租公課の滞納がある状態で保証協会の審査に通ることは、まずありません。

保証協会は公的機関であるため、税金を払っていない企業を支援するわけにはいかないのです。

もし滞納がある場合は、「完納してから申し込む」のが鉄則です。

・ノンバンクからの高金利借入

決算書の借入金内訳書に、高金利のビジネスローンや手形割引業者の名前があると、「資金繰りが相当切迫している」「自転車操業状態である」と判断され、銀行融資の審査では大幅なマイナス評価となります。

・信用情報機関(CIC・JICC)の登録情報

法人の審査であっても、代表者個人の信用情報が照会される場合があります。

代表者がクレジットカードや個人のローンを延滞していたり、過去に債務整理(自己破産等)をしていたりすると、心証は極めて悪くなります。

ただし、再生支援の枠組みや、経営者保証を外す要件を満たしている場合は、個人の履歴よりも法人の実力が優先される傾向にはあります。

・一個人や経営者として信頼できるか

担当者と経営者が話す際の印象や、業界動向をどの程度把握しているか、会社のビジョンは描けているかなどの部分も審査ではチェックされます。

約束した時間は守る、身だしなみは整える、依頼された書類はもれなく持参するなど、人間や経営者として信頼されるよう意識して金融機関や信用保証協会の担当者と接しましょう。

信用保証協会の保証付融資の審査に通らないときの他の資金調達方法

信用保証協会の保証は甘くありませんし、審査落ちしている事業者も多数存在します。

そのため、信用保証協会の保証付融資の審査に通過できない場合の、資金調達方法についても把握しておくことで円滑に事業を進めることができます。

保証協会付き融資以外にも、資金調達のルートは複数存在します。ここでは、優先順位の高い順に解説します。

日本政策金融公庫の融資

日本政策金融公庫から事業資金を借りる方法です。

日本政策金融公庫は、国が100%出資する政府系金融機関であり、民間の銀行(+保証協会)とは審査の基準や目的が異なります。

民間銀行が「実績と安全性」を重視するのに対し、日本政策金融公庫は「政策的意義(雇用の維持、創業支援、事業再生)」を重視します。

また、日本政策金融公庫は信用保証協会の保証をつけずに融資をするので、信用保証協会の保証審査に落ちた事業者や、保証枠を使いきってしまった事業者でも審査に通過できる可能性があります。

銀行や信用金庫とは完全に別枠で融資をするので、銀行や信用保証協会の審査に落ちてもお金を借りやすいのが特徴です。

日本政策金融公庫にはさまざまな融資制度が用意されていますが、主に次の2つの融資を得意としています。

-

-

創業融資: 創業期に関しては、保証協会よりも公庫の方が圧倒的に実績が豊富で、無担保・無保証の制度が充実しています。

-

セーフティネット貸付: 売上が減少している企業向けの緊急融資などは、保証協会がNGでも公庫なら通るというケースが多々あります。

-

既に日本政策金融公庫から限度額いっぱいまで借りている場合は利用できませんが、「銀行はダメだったが公庫はまだ枠がある」という状況なら審査に通過できる可能性は高いでしょう。

ただし、日本政策金融公庫は融資までに最も時間がかかる金融機関の1つです。

申込から融資までには1ヶ月以上の時間がかかってしまうことも多いので注意してください。

ノンバンクのビジネスローン

銀行や信用金庫以外の金融会社(信販会社、消費者金融の事業者向け部門など)が提供する無担保ローンです。

ビジネスローンのメリットは主に次の2つです。

- スピード: 最短即日〜数日で審査が完了します。

- 審査基準: 銀行とは異なる独自のスコアリングモデル(AI審査など)を採用しており、赤字決算や債務超過でも、直近の資金繰りさえ回っていれば貸し出す場合があります。

スピード融資を得意としており、審査に通過しやすいビジネスローンですが次の2点はデメリットです。

金利が高い: 年率10%〜18%程度と、銀行融資(1%〜2%)の約10倍のコストがかかります。

融資可能額が少ない:借入限度額は300万円〜500万円程度で高額の借り入れは不可能。

ビジネスローンは長期間借りっぱなしにするのではなく、「大きな入金があるまでの1〜2ヶ月間のつなぎ」として割り切って利用するのがおすすめです。

資産担保融資(ABL:Asset Based Lending)

ABLとは企業の「信用」ではなく、保有している「資産」に価値を見出して融資を行う手法です。

対象となる資産は以下のとおりです。

- 売掛金: 取引先に対する請求権。

- 在庫(棚卸資産): 倉庫にある商品や材料。

従来であれば不動産や有価証券などの資産しか担保として活用することができませんでしたが、ABLではあればどんな企業でも保有している流動資産を活用した資金調達が可能です。

特に、在庫を多く抱える卸売業や、売掛金のサイトが長い建設業などで有効です。

ただし、資産の評価やモニタリング(定期的な在庫確認など)に手間がかかるため、取り扱ってくれる金融機関が限られています。

また、やはり審査では決算状況も確認されるので、いくら多くの流動資産があっても決算内容が悪いと審査に通過できないケースも多いので注意しましょう。

クラウドファンディング(購入型・融資型)

クラウドファンティングとはインターネットを通じて、不特定多数の人から小口の資金を集める方法です。

主な方法は以下の3つです。

-

購入型: 新商品やサービスの「予約販売」に近い形式。新製品開発の資金を集めつつ、テストマーケティングができます。返済義務はありません(商品を提供する義務はあります)。

-

融資型(ソーシャルレンディング): 投資家から集めたお金を貸金業者が企業に貸し付ける形式。銀行審査が通らないプロジェクトでも、利回りを高く設定することで資金を集められる可能性があります。

クラウドファンディングは資金を提供してくれた支援者に対して、軽微な返礼をするだけなので、日本で主流の購入型は返済義務がありません。

そのため、うまく資金を調達できれば財務状況が安定します。

ただしクラウドファンディングは資金調達までに準備を含めて2〜3ヶ月かかるため、明日明後日の資金繰りには向きません。

自治体の制度融資

自治体の制度融資は信用保証協会を利用する制度の一種ですが、自治体が銀行にお金を預ける(預託する)ことで、銀行が貸し出しやすくしている制度です。

信用保証協会の保証が必要になるものの、制度融資は通常の保証枠とは別枠で融資されることが多いので、信用保証協会の保証枠を使い切ってしまった事業者でも資金調達できる可能性があります。

もし「銀行のプロパー融資」も「通常の保証協会付き融資」もダメだった場合でも制度融資であれば、市長や村長の認定を受け、審査のテーブルに乗り直せるケースがあります。

金利や保証料の補助も手厚いため、地元の商工会議所や商工会に相談してみる価値は十分にあるでしょう。

金融機関の窓口でも相談することができます。

ファクタリング

ファクタリングも融資審査に通過できない場合の有効な資金調達手段です、

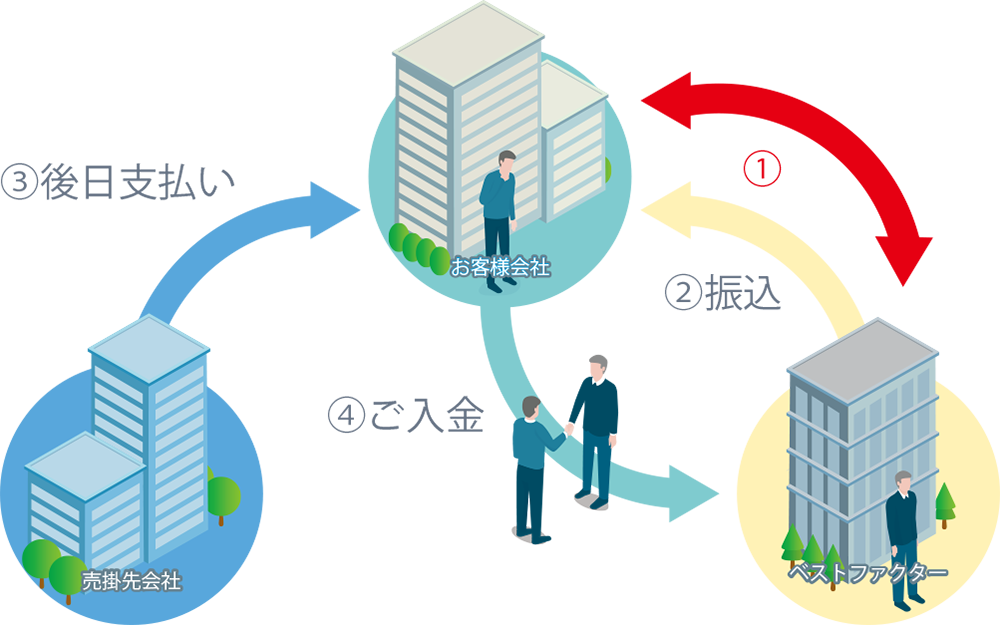

ファクタリングとは企業が保有する売掛債権を売却して資金調達する方法です。

売却後、ファクタリング会社にとっての債務者は売掛先企業になるので、売掛先企業に信用さえあれば、利用者が赤字や債務超過などを理由として融資審査に通過できない企業でも審査に通過できる可能性があります。

また、借入ではないので、融資枠を使わずに資金調達できる点もポイントです。

ファクタリングで事業資金を調達するメリット

ファクタリング(Factoring)とは、企業が保有する「入金待ちの請求書(売掛金)」をファクタリング会社に売却し、本来の入金日よりも早く現金化する金融サービスです。

「借入(融資)」ではなく「資産の売買(譲渡)」であるという法的性質の違いが、中小企業にとって極めて大きなメリットがあります。

ファクタリングのメリットについて詳しく解説していきます。

審査対象は「自社」ではなく「売掛先」

ファクタリングは融資審査に通過できない企業でも審査に通過できる可能性が高い点が大きなメリットです。

銀行融資において最大の壁となるのは「自社の決算内容」ですが、ファクタリングの審査ではこれが二の次になります。

ファクタリング会社が最も重視するのは、売掛債権の信用です。

具体的には「その売掛金は本物か」「売掛先(取引先)は期日にお金を払えるか」という点が重視されます。

そのため、以下のような状況でも資金調達が可能になります。

-

赤字決算・債務超過である

-

創業直後で決算書がまだない

-

銀行融資の審査に落ちた直後である

-

税金や社会保険料を滞納している

このように、融資審査に通過できない企業でも、信用度の高い売掛債権さえ手元に保有していれば資金調達できる点がファクタリングのメリットです。

最短即日で現金化できる圧倒的なスピード

ファクタリングは申込日当日に最短即日資金調達できます。

銀行融資や保証協会の審査は、申し込みから実行まで通常2週間〜1ヶ月、短くても数日はかかります。

一方、ファクタリングは「請求書の確認」と「通帳の確認」だけで審査が完了することも多く、最短数時間〜即日での入金が可能です。

「明日の手形決済が落ちない」「急に職人の給料を払わなければならなくなった」といった一刻を争う緊急事態において、これほど迅速に現金を確保できる手段は他にありません。

緊急時の資金調達方法としてもファクタリングは活用できます。

借入金(負債)が増えず、バランスシートがスリム化する

ファクタリングは借金ではないため、貸借対照表(B/S)の「負債の部」が増加しません。

むしろ、「売掛金」という資産が現金に変わるだけなので、総資産が減り、見かけ上の自己資本比率(ROA等)が向上する効果があります。

これを「オフバランス化」と呼びます。

融資で資金調達すると、負債が増えるので自己資本比率が低下しますし、負債が増えた分だけ貸借対象方が大きくなってしまいますが、ファクタリングであれば貸借対照表の見た目が悪化することはありません。

決算書の見栄えを良くしておくことは、将来的に銀行融資の審査を受ける際にもプラスに働きます。

担保・保証人が原則不要(経営者保証なし)

ファクタリングは融資のように不動産担保を差し入れたり、第三者の連帯保証人を用意したりする必要はありません。

特に、ファクタリングなら契約当初から代表者個人の保証をなどは一切求められないので、融資のように代表者個人に弁済責任などが及ぶ心配はありません。

抵当権設定等の煩雑な手続きがないので、ファクタリングは手続きがシンプルで、心理的な負担が少ないのも特徴です。

売掛先の倒産リスクを回避できる(償還請求権なし)

ファクタリングは売掛債権がもしも未回収になった場合のリスクを排除できる点も大きなメリットです。

合法的なファクタリング契約は「償還請求権なし(ノンリコース)」で行われます。

これは、売掛金を売却した後に、万が一取引先が倒産して代金が回収できなくなったとしても、利用企業がその代金を肩代わりして支払う義務を負わないという特約です。

つまり、ファクタリングを利用することで、資金調達と同時に「貸し倒れリスクをファクタリング会社に移転する(保険をかける)」ことが可能になります。

支払いが心配な売掛先に対する債権を売却することで、未回収リスクを排除して安心して取引できる点はファクタリングの大きなメリットです。

ファクタリングで事業資金を調達する際の注意点

メリットばかりに目を向けると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

ファクタリングは「コスト」と「契約形態」を正しく理解して利用しなければ、かえって資金繰りを悪化させる諸刃の剣となります。

ここからはファクタリングのデメリットや注意点について詳しく解説していきます。

手数料が融資金利に比べて著しく高い

ファクタリングの手数料は、融資の金利とは比べ物にならないほど高額です。

-

2社間ファクタリング(後述): 10% 〜 20%程度

-

3社間ファクタリング(後述): 1% 〜 8%程度

例えば、100万円を1ヶ月(30日)前借りするのに手数料10万円(10%)を支払ったとします。これを年利に換算すると年利120%に相当します。

利益率の低い業種の場合、手数料分だけで利益が吹き飛び、赤字取引になってしまうリスクがあります。

ファクタリングはあまりにもコストが高いので、あくまで「緊急時のつなぎ」として利用すべきで、常態化させるのは危険です。

分割返済ができない(一括送金が鉄則)

ファクタリングは分割での支払いが不可能です。

融資であれば「毎月数万円ずつ5年かけて返済」ができますが、ファクタリングはあくまで「売掛金の売買」です。

売掛先から本来の入金があった日に、その全額を右から左へそのままファクタリング会社へ送金(精算)しなければなりません。

この際、もし売掛金全額を使ってしまっていると、ファクタリング会社への支払いができず、最悪の場合「横領罪」等に問われる可能性すらあります。 「入ってきたお金は自分のものではない」という資金管理を徹底する必要があります。

分割で支払うことができないので、資金繰りの改善効果は非常に限定的で、あくまでも一時的な資金調達方法としてのみ活用すべきでしょう。

2社間」と「3社間」の選び方とリスク

ファクタリングには大きく2つの契約形態があります。

-

2社間ファクタリング(秘密厳守)

-

仕組み: 自社とファクタリング会社の2社だけで契約。取引先には通知しません。

-

メリット: 取引先に知られずに資金調達できる。

-

デメリット: 回収リスクが高まるため、手数料が高い(10〜20%)。

-

-

3社間ファクタリング(売掛先企業への通知あり)

-

仕組み: 取引先を含めた3社で契約、または取引先に債権譲渡通知を送る。

-

メリット: 手数料が安い(1〜9%)。

-

デメリット: 取引先に「資金繰りが苦しいのか?」と勘ぐられ、以後の取引縮小や契約解除(信用不安)を招く恐れがある。

-

中小企業の多くは「取引先への信用」を守るため、手数料が高くても2社間ファクタリングを選ぶ傾向にあります。

3社間ファクタリングは手数料が低いですが、売掛先にファクタリングの利用を知られてしまう点に注意が必要です。

債権譲渡登記の有無を確認する

契約の条件として、法務局に「債権譲渡登記」を行うことを求められる場合があります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記は、売掛債権を「誰に譲渡したか」を公的に示すための仕組みです。

債権は目に見えず複数へ二重譲渡される危険があるため、登記によって譲渡の事実を明確化し、優先的な権利を確保します。

これにより、ファクタリング会社は回収リスクを減らし、利用者にとっても審査通過の可能性が高まるメリットがあります。

特に3社間取引や高額取引では、取引の安全性を担保する重要な手続きとされています。

しかし債権譲渡登記を行うと、その事実は誰でも閲覧可能な公的記録となります。もし銀行や他の金融機関が融資審査の際に登記情報を閲覧し、「ノンバンクやファクタリング業者への債権譲渡登記」を発見した場合、「この会社は資金繰りが限界に近い」と判断され、追加融資がストップする可能性があります。

将来の銀行融資を考えるなら、「登記留保(登記をしない)」で対応してくれるファクタリング会社を選ぶのが賢明です。

悪質業者(ヤミ金)の入り込みに注意

ファクタリング業界は、貸金業法のような厳格な法規制がまだ完全には追いついていない部分があります。

そのため、ヤミ金融業者がファクタリング会社を装って違法な貸付を行うケース(偽装ファクタリング)が後を絶ちません。

悪質業者の特徴は以下のとおりです。

-

手数料が異常に高い(20%以上)

- 償還請求権あり(ウィズリコース)

-

契約書を渡さない

-

「担保」や「保証人」を求めてくる: 売買契約なのに担保を求めるのは、実質的なヤミ金融です。

-

給与ファクタリング: 個人事業主等に対し、将来の給料を買い取ると謳う業者は違法性が極めて高いです。

金融庁はファクタリングの業者選びについて次のように注意喚起をおこなっています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

しかし、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。また、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

事業者の皆様におかれては、こうした偽装ファクタリングを利用することのないよう、十分注意してください。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

特に、ファクタリング会社が売掛債権が未回収になった際のリスクを負わない償還請求権あり(ウィズリコース)の契約は実質的には貸付です。

貸付をおこなうのであれば、貸金業者登録が必要ですが、多くのファクタリング会社は貸金業者登録をおこなっていません。

そのため、償還請求権あり(ウィズリコース)を取り扱う業者は闇金ですので、絶対取引しないようにしてください。

契約前には必ず会社概要を確認し、信頼できる実績のある業者かどうかを見極めてください。

安全に資金調達したいならベストファクターへ

ファクタリングで安心安全に資金調達したいのであれば、ぜひベストファクターへご相談ください。

ベストファクターには次のような特徴があります。

- コンサルティング機能が充実

- 全国3箇所に店舗を構える

- 審査に通りやすい

- 総合的な資金調達方法を提案

- 出張買取可能

- 注文書ファクタリングも提案できる

ベストファクターは単に融資以外の方法で資金調達できるだけでなく、企業経営を本質的に改善するためのさまざまなアドバイスをおこなってくれます。

ベストファクターでファクタリングの資金調達をする際の6つのメリットについて詳しく解説していきます。

コンサルティング機能が充実

ベストファクターは担当者の専門知識が高く、審査では面談やヒアリングを実施するのでコンサルティングに力を入れています。

審査の際には財務コンサルティングを実施し、お客様の財務状況が本質的に改善するための提案をさせていただいています。

毎月のように資金繰りが苦しくなり、月末、資金繰りに困っている事業者の方は、ベストファクターでファクタリングの相談だけでなく、財務コンサルティングを受けることが可能です。

全国3箇所で最短即日入金

ベストファクターは東京・大阪・福岡の全国3箇所に店舗を構えています。

店頭では、申込〜審査結果の確認〜契約〜入金と、申込から入金までにかかる手続きをワンストップでおこなうことができるので、申込日当日に必要な資金を調達できます。

「どうしても今日、お金を用意しないと取引先への支払いができない」という方はベストファクターの店頭へご来店いただければ必要な資金を当日中に調達できるでしょう。

審査に通りやすい

ベストファクターは審査に通りやすいファクタリング会社としても知られています。

ベストファクターは審査で必ず担当者が顧客様のヒアリングを実施いたします。

ヒアリングでは、お客様の人間性や経営者としての資質などを確認させていただいておりますので、そこで「人間的に信頼できる」「経営者としてビジョンをしっかりと持っている」などポジティブな評価をさせていただければ審査で加点評価とすることが可能です。

決算書などの数字から確認できる情報しか確認しない、オンライン完結型のファクタリング会社よりも審査に通過しやすいので、他社の審査に落ちた方、他社をすでに利用しており手数料が高いと感じている方は、お気軽にベストファクターまでご相談ください。

総合的な資金調達方法を提案

ベストファクターはお客様の財務状況を分析し、お客様にとって最適な資金調達方法の提案をおこなっております。

ファクタリングありきで手続きを進めるのではなく、融資や補助金などの方法でお客様にとってよりメリットが大きな方法があるのであれば、そちらの方法をご案内させていただきます。

無理にファクタリングを勧めるようなことはないので、ファクタリング会社に対して「怪しい」などと不安を感じている方でも安心して利用できる点がメリットです。

出張買取可能

ベストファクターは出張買取も利用することができます。

ベストファクターとの契約には面談が必須となっているので、原則的には東京・大阪・福岡のいずれかの店舗へ訪問しなければなりません。

しかし、時間的・距離的な問題からどうしてもベストファクターの店舗への来店が難しいという方に対しては、ベストファクターの担当者がお客様の会社や事務所へ訪問して、買取の手続きを進めさせていただきます。

ベストファクターの事務所まで訪問できないという方も、お気軽にご相談ください。

注文書ファクタリングも提案できる

ベストファクターは注文書ファクタリングにも対応できます。

ベストファクターを運営する、株式会社アレシアはベストペイという注文書ファクタリング専用のサービスを営んでいるためです。

注文書ファクタリングとは、取引先から正式な発注があった際に発行される注文書を売掛債権とみなして、注文書の金額相当額を早期に資金化する方法です。

請求書ファクタリングが商品やサービスを納品後でないと資金調達できないのに対して注文書ファクタリングは、業務の仕掛り前に利用できるので、大口の受注が入った際の増加運転資金の確保にも活用できます。

業務に取り掛かる前に資金調達したいという方には注文書ファクタリングが向いています。

まとめ

2024年以降、国は「保証料を下げ、経営者保証を外し、挑戦する企業を応援する」という明確なメッセージを出しています。

経営者の皆様は、まずはこの追い風を利用し、信用保証協会付き融資や日本政策金融公庫による低利な資金調達を目指してください。

決算書の状況を改善し、明確な事業計画を立てることが、その第一歩です。

しかし、ビジネスには何が起こるかわかりません。

予期せぬトラブルや急激な環境変化で、王道の資金調達が間に合わない場面が来ることもあるでしょう。

その時は、ファクタリングなどの融資以外の方法で資金調達することも重要です。

企業経営において最も大切なことは「資金ショートで会社を潰さないこと」です。

ただし、ファクタリング会社を選ぶときは手数料や契約形態のリスクを十分に理解し、優良な業者を選定することが大切になります。

「銀行融資」を基本としながらも、「ファクタリング」などの方法を使い分け、それぞれの特徴を理解し、使い分けることができることが企業経営の資金繰りに非常に重要です。