この記事は約18分で読めます。

資金を調達したいと考えていても、具体的にどのような資金調達の手段があるのかわからない方は多いでしょう。

資金調達方法は大きく分けると5種類ですが、その中でも異なる特徴をもった手段がいくつもあります。

今回の記事では、資金調達の概要・資金調達方法の種類・メリット・デメリットについて解説します。

それぞれの資金調達方法の特徴を理解すると、自社に合った最適な手段を選択しやすくなります。資金調達が必要になる日に備えて、最適な手段をピックアップしておきましょう。

記事の目次

資金調達の目的と種類一覧

資金調達とは、事業を運営していくために必要な資金を外部から調達することです。

事業を運営するには、開業前・開業後のどちらも資金調達が必要になる場面があります。企業の倒産を未然に防ぐためには、適切なタイミングでの資調調達が欠かせません。

資金調達の目的は、主に以下の4つが挙げられます。

- 開業資金:施設の建設・店舗の初期費用・デスクなどの備品・車両購入費・ホームページ制作費

- 運転資金:従業員の給与・商品の仕入れ・オフィスの賃料

- 設備投資:新しい機械の導入・設備の更新

- 事業拡大:店舗・仕入れ・人員の増加

これらの費用は自己資金ですべてを用意する必要はなく、一定の要件を満たせば、金融機関や投資家などから資金調達が可能です。

資金調達手段には、デットファイナンス・エクイティファイナンス・アセットファイナンス・補助金や助成金・クラウドファンディングの5種類があります。

それぞれの資金調達手段の特徴を以下にまとめました。

| 資金調達手段の分類 | 概要 | 具体例 |

| デットファイナンス | 企業の負債を増やす資金調達手段。主に、銀行やノンバンクからの借入であるため、返済義務がある | ・金融機関からの融資 ・自治体の制度融資・少人数私募債の発行 ・ビジネスローン |

| エクイティファイナンス | 企業の株主資本を増やす資金調達手段。受けた出資金に返済義務がない | ・ベンチャーキャピタルからの出資 ・投資家からの出資 ・公募増資 |

| アセットファイナンス | 企業の資産を売却して現金化する資金調達手段 | ・固定資産の売却 ・リースバック ・ファクタリング ・手形割引 |

| 補助金・助成金 | 国や地方公共団体から補助金・助成金を受ける資金調達手段。返済義務がない | ・補助金 ・助成金 |

| クラウドファンディング | インターネット上で支援者を募る資金調達手段。リターンはクラウドファンディングの種類による | クラウドファンディング |

このように資金調達の種類はさまざまあり、どの手段を選ぶかによって調達できる資金や返済義務の有無など諸条件が異なります。

デットファイナンス(融資・借入)

デットファイナンスとは、負債を増やして資金を調達する方法です。

金融機関などから「お金を借りる方法」であるため、借入金に利息を上乗せして返済する必要がある点が特徴です。

デットファイナンスには以下のような種類があります。

- 金融機関の融資

- 自治体の制度融資

- 社債の発行

- ビジネスローン

それぞれの特徴を押さえて、希望に近い資金調達手段を選択しましょう。

1.金融機関の融資

デットファイナンスの中で代表的なのは、銀行などの金融機関から融資を受ける方法です。

他の資金調達方法に比べて金利が低いため、返済の負担を抑えながら事業資金を調達できます。

代表的な融資の種類を以下にまとめました。

| 融資の種類 | 金利相場 | 入金にかかる日数 |

| 銀行融資 | 1%〜3% | 2週間〜1ヶ月 |

| 信用金庫 | 2%〜6% | 1ヶ月〜1ヶ月半 |

| 日本政策金融公庫 | 1.08~1.9% | 1ヶ月〜2ヶ月 |

銀行融資には、銀行と直接取引をするプロパー融資と、信用保証協会が保証人として介入する信用保証付き融資の2つがあります。

プロパー融資は金利が低い一方で審査が厳しいため、初めて融資を利用する事業主は信用保証付き融資を選ぶのが一般的です。

信用保証付き融資は融資額に対して約2%以下の保証料が必要ですが、銀行に貸倒れリスクがなく審査が通りやすい傾向にあります。

信用金庫は地域の住民や中小企業が会員となり、地域社会の繁栄をはかる非営利法人の金融機関です。

地域社会の発展を目的とし、会員からの出資を元手に融資を行うため地域外の企業・大企業は利用できません。

信用金庫のメリットは、柔軟性の高い審査を受けられる点です。地域密着型の金融機関なので、事業実績が少ない企業にも前向きに融資を検討してもらえます。

一方でデメリットは、多くの信用金庫が300万円~500万円と借入限度額が低い点です。そのため、事業拡大などの影響で将来的に融資枠が足りなくなり、金融機関を変更しなければならない可能性があります。

日本政策金融公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完する目的で運営している政策金融機関です。

民間金融機関では支援できない部分をサポートする機関であるため、融資を受けにくい事業主にも前向きに審査をしてもらえます。

日本政策金融公庫のメリットは開業資金を調達しやすい点です。創業前や創業して間もない事業者を利用対象にした「新創業融資制度」の取り扱いがあり、無担保・無保証人で利用できます。

反対にデメリットは、借入額の10分の1以上の自己資金の用意が必要である点です。なお、日本政策金融公庫の審査に通りやすい自己資金額は借入額の3分の1以上と言われています。

たとえば、調達希望額が1,000万円だと300万円の自己資金が必要なため、資金不足の状況では利用が困難です。

銀行などの金融機関は利息は低いですが、融資の種類によっては利用者の希望の融資条件と合わないケースがあります。申込みの際には、借入限度額や保証料などの確認をしておきましょう。

2.自治体の制度融資

制度融資とは、自治体・金融機関・信用保証協会の3つの機関が連携を取って実行する融資です。

自治体が金融機関に預けている預託金の範囲内で金融機関が融資をおこない、信用保証協会が保証をおこなうという制度です。

そのため、金融機関にとってはリスクが低いので、地方自治体が定めている融資要件に合致し、信用保証協会の保証を得られればほぼ確実に融資を受けられます。

自治体によっては信用保証料や金利の補助を行い、事業者による地域活性化を目指しています。

制度融資で融資を受けるメリットは、1.5%~3%程度の低金利で借入できる点です。自治体による利子補給があるなら、さらに低い金利で資金調達できる可能性があります。

また、あらかじめ金利や融資限度額が定められたパッケージ商品になっているので、審査に通過できればどのような企業でも同じ条件で融資を受けられます。

従って、売上規模の小さな中小事業者や個人事業主でも低金利で融資を受けることができ、中小事業者にとっては最もオーソドックスな融資であるといえます。

一方でデメリットは資金調達までの期間が長い点です。融資の際には、地方自治体の商工課、金融機関、信用保証協会へ申し込み、審査を受ける必要があります。

また、金融機関と地方自治体窓口での面談は必須になるので、融資までには時間がかかります。

早くて2週間から3週間程度の時間がかかりますし、時間がかかる場合は1ヶ月以上必要になるケースも少なくありません。

制度融資を利用する際は、自社がいつまでに資金が必要なのかを精査した上で、時間に余裕をもって申込む必要があります。

3.社債の発行

社債とは、金融機関や投資家から資金調達をするために発行する債券です。

債券とは資金提供をしてもらう代わりに一定期間ごとに利息を支払い、満期に元本のすべてを返済する有価証券です。

社債は融資とは異なり、投資家を含めた幅広い機関から資金を集められます。

社債には公募債・私募債の2つがあり、特徴の違いは以下のとおりです。

- 公募債:一般の投資家に向けて幅広く借入を行う。行政手続きなどの要件は厳しいが、数百億円〜数千億円という多額の資金調達ができる

- 私募債:少人数に限定して個別に借入を行う。発行に手間がかからない代わりに、数百万円〜数千万円という少額の資金調達になる

自社の調達希望額などを考慮して、公募債・私募債のどちらを発行するか検討しましょう。

社債は自社で金利や金額や償還年数などの詳細な条件を決められるというメリットがあります。

しかし、投資化は「返済される見込みがある」ことと「投資することによって儲けられる」という2つの見込みが立たないと社債を購入しません。

そのため、資金繰りが危ういよう小規模事業が発行しても社債を購入してもらうことは困難でしょう。

また、社債の利回りは国債等の金融商品よりも高いものでなければ投資家は購入しません。

そのため、金利は5%以上の高金利に設定する必要があり、銀行や日本政策金融公庫から融資を受けるよりもコストは高くなります。

このような事情がから、中小企業が社債を発行するケースのほとんどが、社債を地元金融機関等に引き受けてもらい、自社の信用をアピールする目的で利用されているのが実情です。

少なくとも経営状態が悪化し、資金繰りに困っている中小事業者が利用する資金調達手段ではありません。

4.ビジネスローン

ビジネスローンは、事業資金に資金使途を限定した金融商品です。

ビジネスローンは申込みから融資実行まで最短即日〜1週間程度と短いので、緊急性の高い資金調達のシーンにおすすめです。

主にビジネスローンを提供しているのは銀行・ノンバンクで、両者のサービスには下記のような違いがあります。

| 金融機関の種類 | 金利 | 入金スピード | 担保・保証人 |

| 銀行 | 1%〜15% | 3日〜1週間 | 必要 |

| ノンバンク | 5%~18% | 最短即日 | 不要 |

銀行と比較してノンバンクのビジネスローンのほうが審査が緩く、金融機関からの借入が難しい事業主に適しています。担保・保証人も不要なので、デットファイナンスの中ではもっとも調達スピードに長けている手段と言えます。

銀行や日本政策金融公庫の事業資金融資は、赤字や債務超過が継続している企業が融資を受けることは非常に困難です。

しかしノンバンクのビジネスローンであれば、赤字や債務超過などの経営不振を理由として融資を断られた企業でも審査に通過できる可能性があります。

ただし、ビジネスローンの金利は平均15%程度であるため、長期的に利用すると資金繰りの悪化を起こしやすい点は注意が必要です。

また、ビジネスローンの融資限度額は300万円から1,000万円程度が限度で、基本的には100万円〜200万円程度の少額を、小規模事業者へ融資しています。

銀行や日本政策金融公庫のように数千万円単位の高額融資を受けることは不可能なので、少しの運転資金を調達するためだけに利用されるものと理解しておきましょう。

エクイティファイナンス(出資)

エクイティファイナンスとは、株主資本を増やして資金を調達する方法です。

利息と元金を返済するデットファイナンスとは異なり、投資家などから得た出資金には返済義務がありません。

エクイティファイナンスには、以下の2種類があります。

- ベンチャーキャピタル・投資家による出資

- 公募増資

エクイティファイナンスの2つの資金調達方法について詳しく解説していきます。

1.ベンチャーキャピタル・投資家による出資

ベンチャーキャピタル・投資家からの出資金で資金調達をする方法です。

主に、ベンチャー企業・スタートアップ企業の事業の成長性に対して投資をし、株式が上場したときの配当金・売却益の獲得を目的にしています。

ベンチャーキャピタルと投資家の特徴の違いは下記のとおりです。

| 出資の分類 | 出資者 | 投資額 | 売却益以外の収益 |

| ベンチャーキャピタル | 法人 | 1,000万円〜数億円 | 管理報酬2%〜 |

| 投資家 | 個人 | 100万円〜2,000万円程度 | なし |

投資家はベンチャーキャピタルよりも出資金は少額ですが、個人であるため資金調達はスムーズに実行されやすい特徴があります。

出資を受けるメリットは返済の負担がなく、経営に対して有益なアドバイスをもらいやすい点です。資金と同時に事業運営に関するノウハウも提供してもらえるので、事業拡大の後ろ押しになります。

反対にデメリットは出資者が経営に関わるため、事業運営における自由度が低下する可能性がある点です。

出資者は会社の株式を取得します。

そのため既存の株主の持ち株比率が低下するので、既存株主の影響力低下に繋がります。

出資を受けた金額が多すぎると、出資者が最大の議決権を保有することになる可能性があり、その場合は出資者が今の経営者を会社から追い出すこともできてしまいます。

出資を受けたことによって経営の独立性が大きく損なわれてしまう点には十分注意しましょう。

投資契約書を交わす際には、経営への関与や出資金の使途などの契約内容をよく確認しておきましょう。

なお、出資は株式会社でなければ受けることができません。

個人事業主や合同会社では新株を発行できないためです。

個人事業主や合同会社はエクイティファイナンスでの資金調達はできないと理解しておきましょう。

また、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家が投資するのは、斬新なアイデアや技術を持っており「出資をすることでこれから事業が大きく成長する可能性がある」と判断できる場合のみです。

資金繰りに困っているような事業者が出資を受けることはほぼ不可能なので注意してください。

2.公募増資

公募増資とは不特定多数の投資家を対象に、新たに発行した株式を販売する方法です。

前述したベンチャーキャピタル・投資家と異なり、公募増資は販売の対象を特定の第三者に限定しません。

一般的に、株式を公開している上場企業は「公募増資」、非公開にしている中小企業は「第三者割当増資」を資金調達に活用します。

公募増資のメリットは株主を幅広く募るため、多額の資金を調達しやすい点です。

一方でデメリットは株式を保有する出資者が増えるため、配当金の負担が大きくなる点です。

また、自社の経営方針に賛同しない株主の割合が多いと、経営の自由度が下がり成長が低迷する恐れがあります。

また、ベンチャーキャピタルなどの出資以上に、一般投資家から資金を集めるのは困難です。

そのため第三者割当増資は会社の役員や親戚、知人に出資をしてもらうことになるのが一般的で、中小事業者が広く資金を集めることは非常に難しいと理解しておきましょう。

アセットファイナンス(資産の売却)

アセットファイナンスとは、自社の保有する資産を売却して資金を調達する方法です。

アセットファイナンスの特徴はリスクがほとんどない点です。

前述したデットファイナンスは返済における負担の増加、エクイティファイナンスは経営の自由度が低下するリスクがあります。

アセットファイナンスは、自社の資産を売却して現金化する手法であるため、返済や経営への関与といった心配がありません。

アセットファイナンスには以下のような種類があります。

- 固定資産の売却

- ファクタリング

- 手形割引

アセットファイナンスで資金を集める3つの方法について詳しく解説していきます。

1.固定資産の売却

アセットファイナンスでもっとも一般的な手法が、固定資産の売却です。

固定資産とは、企業が1年以上にわたって保有・使用する資産です。

固定資産には、目に見える「有形資産」と目に見えない「無形資産」の2種類があり、それぞれ以下のような資産を指します。

- 有形資産:土地・建物・商品の在庫・機械設備・社用車

- 無経資産:商標・特許権・営業権・独占販売権・借地権・のれん・ソフトウェア

有形資産の売却には、リースバックという手段もあります。

リースバックとは有形資産を一度売却して現金化した後に、リース契約などを結んで再び資産を使用し続けることです。たとえば、家であれば一旦マイホームを売却した後に貸借契約を結んで賃貸として住み続けるといった具合です。

このように、資産を売却してまとまった資金を調達できれば、自社の資金繰りに充てられます。

資産の売却によって手元には多くの自己資金を確保できますし、売却したことによってその分貸借対照表が小さくなります。

これを貸借対照表のオフバランス化といいます。

今は、できる限り不要な資産や負債を持たずに、必要最小限の資源で利益の最大化を目指すオフバランス経営が評価される時代です。

不要な資産を売却することによってオフバランス化が実現できるので、銀行などの外部の機関からの評価が上昇し、さらにお金を借りやすくなるという好循環が生まれます。

売却しても経営に問題ない資産があるのであれば、売却を検討するとよいでしょう。

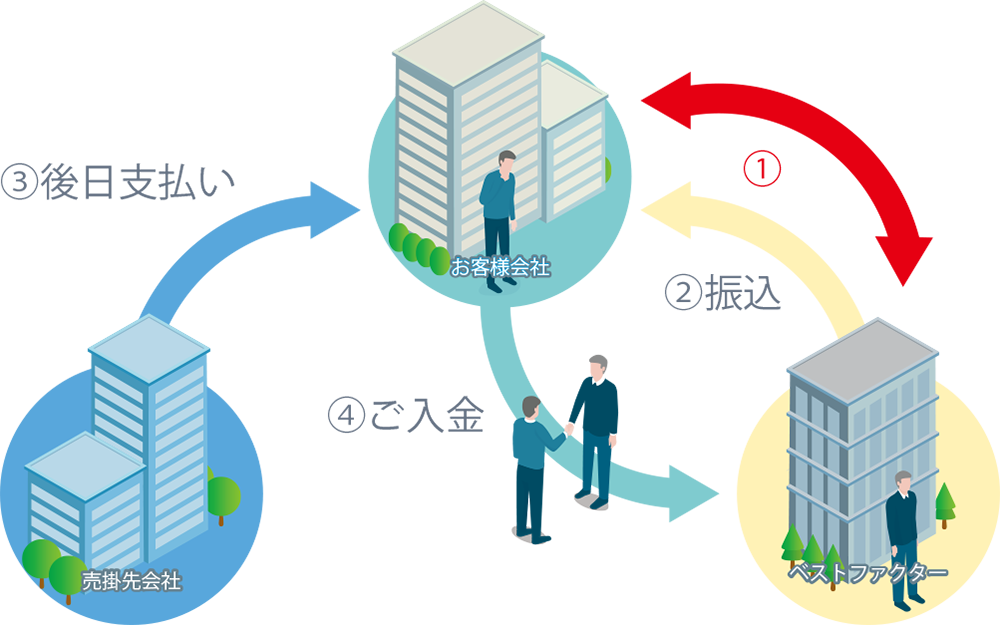

2.ファクタリング

ファクタリングとは、自社が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却する資金調達方法です。

一般的な商取引である掛取引は、商品・サービスを納入しても支払い期日まで代金が振り込まれません。

しかし、ファクタリングを活用すれば、売掛金から手数料を差し引いた金額を最短即日で調達できます。そのため、黒字倒産の防止・運転資金の確保・支払いサイトの短縮といったメリットを受けられます。

また、ファクタリング審査では売掛先の返済能力が重視されるため、利用企業が赤字決算・税金滞納・債務超過など財務状況が悪化していても利用可能です。

一方、デメリットとしては、ファクタリングの利用は手数料が差し引かれるので、売掛金の満額が受け取れない点が挙げられます。

そして、その手数料はたったの1ヶ月の利用でも5%〜20%程度(2社間ファクタリングの場合)なので、その不安は高額になります。

大掛かりな設備資金などを調達する場合には、ファクタリング以外の資金調達方法を検討する必要があります。

ファクタリングは、運営するのに免許や許認可や登録が一切不要です。

そのため、業者の中では悪徳業者や違法業者が混じっており、金融庁はファクタリングの業者選びについて次のような注意喚起をしています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

しかし、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。また、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

事業者の皆様におかれては、こうした偽装ファクタリングを利用することのないよう、十分注意してください。

引用:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起

ファクタリングはとても簡単に外部から資金調達できる資金調達手段ですが、安全に利用できるファクタリング会社を自己責任で探す必要があります。

安全に利用できるおすすめのファクタリング会社は次の5社です。

「初めてファクタリングを利用する」という方も安心して利用できるおすすめのファクタリング会社5社の特徴やメリットについて詳しく解説していきます。

ベストファクター

| 取り扱いサービス | 2社間/3社間/医療報酬債権など |

|---|---|

| 契約方式 | 対面 |

| 手数料 | 2%〜 |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取限度額 | 30万円〜 |

弊社ベストファクターは、さまざまな用途で資金調達したいお客様からご相談をいただいております。

運転資金の確保、銀行融資の審査に落ちた、急いで資金が必要、大口の受注が入ったが引当資金がない、補助金の自己負担分がないなど、さまざまな事情を抱えたお客様がご来店いただいておりますし、用途に関わらず「売掛債権の回収に問題ない」と判断できれば弊社もファクタリングに応じさせていただいております。

弊社はお客様との面談を重視して審査をおこなっております。

お客様との面談の中で、お客様の人柄が信頼できるか、経営者としてしっかりとしたビジョンをお持ちかなど、数字では判断できない部分を審査し、取り扱い可能かどうかを判断いたします。

オンライン完結型のファクタリングでは判断できない部分を審査するので、他社よりも有利な条件で買取に応じさせていただくケースも少なくありません。

また、審査の際には財務コンサルティングを実施させていただき、財務改善のご提案はもちろん、他の資金調達方法がないかも検討いたします。

ファクタリングは他の資金調達方法と比較して手数料が割高なので、必ずしもファクタリングが優良な資金調達方法であるとは限りません。

そのため弊社はお客様の財務コンサルティングを実施する中で、他の方法の方がお客様にとってメリットがある場合は、その方法のご提案もさせていただきます。

必ずしもファクタリングありきで話を進めるわけではないのでご安心ください。

弊社との契約は面談が必須になるため、原則として弊社のオフィスまでのご来店をお願いしております。

しかし、距離的、お時間的に弊社までのご来店が難しいという方に対しては、弊社の担当者がお客様を訪問させていただきます。お気軽にお申し付けください。

ビートレーディング

| 取り扱いサービス | 2社間/3社間/医療報酬債権など |

|---|---|

| 契約方式 | 対面/オンライン |

| 手数料 | 2社間ファクタリング:4%~12%程度 3社間ファクタリング:2%~9%程度 |

| 入金スピード | 最短2時間 |

| 買取限度額 | 下限上限なし |

ビートレーディングは店舗型のファクタリング会社の中でも、最も知名度があり、圧倒的な実績を誇る優良業者です。

2025年3月末時点で、累計取扱社数は7.1万社、累計買取金額は1,550億円と、圧倒的な実績を誇ります。

東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所に店舗を構える本格的な全国規模の店舗型ファクタリング会社で、店頭ではファクタリングだけでなく、資金繰りや財務改善などの経営相談も受け付けている頼れる相談先です。

また、オンライン契約にも力を入れており、ビートレーディングのオンライン契約は最短2時間で資金調達が可能です。

オンライン契約は弁護士ドットコムが監修しているクラウド契約システムのクラウドサインを使用し、顧客情報はSalesforceで保管するなど、情報管理も徹底しています。

手数料の上限は12%程度ですが、口コミなどには一桁台の手数料で資金調達できた人も多く、コストを抑えて利用したい方に向いています。

店頭では経営相談ができ、オンラインではスピード入金を受けられる、優良ファクタリング会社です。

OLTA(オルタ)

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 2%〜9% |

| 入金スピード | 最短即日 |

| 買取限度額 | 下限上限なし |

OLTAはオンライン完結型ファクタリングの代名詞的な存在です。

日本で最初にオンライン完結型のファクタリングを始めた会社で、OLTA登場以降、多くの会社がオンライン完結型のファクタリングに対応し始めました。

そこからファクタリングの手数料相場も下がり始めたので、OLTAの登場がファクタリングを利用しやすくしたと言っても過言ではありません。

店舗を持たないので手数料が非常に低く、上限9%は業界最低水準です。

あらかじめアカウントを作成しておけば、請求書のアップロードから24時間以内に審査が完了するので、最短即日入金にも対応しています。

注目のスタートアップとして数多くのベンチャーキャピタルから出資を受け、今や資本金は130億円を突破しています。

日本全国の地方銀行や信用金庫などの金融機関と提携し、金融機関の顧客に対してもファクタリングを販売しています。

大手企業が出資し、銀行が提携するほどの会社なので、運営業者としての信頼度は圧倒的です。

信頼できる企業から低い手数料でファクタリングを利用したい方にOLTAはおすすめです。

日本中小企業金融サポート機構

| 取り扱いサービス | 2社間/3社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン/対面 |

| 手数料 | 1%〜10% |

| 入金スピード | 最短40分 |

| 買取限度額 | 下限上限なし |

日本中小企業金融サポート機構はファクタリング業とコンサル業を行う一般社団法人です。

コンサル業もやっているファクタリング会社は多いですが、日本中小企業金融サポート機構はかなり本格的にコンサル業務をおこなっています。

国が中小企業支援の専門家として認定している認定経営革新等支援機関なので、中小企業支援に関する高い専門性と経験を融資しています。

そのため、ファクタリングだけでなく、経営改善、財務改善、事業承継、M&Aなどのさまざまな相談をすることが可能です。

また、法人の形態が非営利団体である一般社団法人なのでファクタリングの手数料も低く抑えることができます。

上限10%の手数料は低いですが、審査によってはさらに低い手数料で利用できます。

日本中小企業金融サポート機構はオンライン契約にもかなり力を入れています。

日本中小企業金融サポート機構が運営するオンラインファクタリングのFACTORUは、申込から審査完了までは最短10分で、入金までは最短40分という圧倒的な速さを誇ります。

業者の専門性や信頼度、入金スピード、手数料の低さと、あらゆる点で優れている優良ファクタリングサービスです。

ラボル

| 取り扱いサービス | 2社間 |

|---|---|

| 契約方式 | オンライン |

| 手数料 | 10% |

| 入金スピード | 最短60分 |

| 買取限度額 | 1万円〜上限なし |

ラボルはファクタリング会社の中で最も対応力に優れた業者です。

365日24時間最短60分入金に対応しており、曜日や時間に関わらずいつでも最短60分で資金調達できます。

数あるファクタリング会社の中でも、365日24時間最短60分入金対応をおこなっているのはラボルだけなので、緊急時の資金調達手段として頭に入れておくとよいでしょう。

手数料が一律10%と低めで固定されているので、コストを抑えて利用でき、「審査の結果、法外な手数料を要求された」という心配がないので、最初から安心して利用できます。

利用可能額は1万円〜上限なしなので、売上規模の小さな個人事業主やフリーランスから、売上規模がある程度大きな法人まで幅広く利用できる点も魅力だといえます。

また、ラボルは運営業者の信頼度が非常に高い点もメリットです。

運営業者の株式会社ラボルは東証プライム上場の株式会社セレスの100%子会社です。

実質的には上場企業が運営しているサービスなので、業者の安全性を重視してファクタリング会社を選びたい方にもラボルは向いています。

3.手形割引

手形割引も、ファクタリングと同様に売掛金を早期現金化する方法です。

売掛先との取引が約束手形で行われている場合は、手形を金融機関・手形割引業者に買い取ってもらえば資金調達ができます。

手形割引とファクタリングの違いを以下にまとめました。

| 業者の種類 | 売却する対象 | 手数料相場 | 貸倒れ責任の所在 | 審査対象 |

| 手形割引 | 約束手形 | 銀行・信用金庫:1.5%~4.5% 専門業者:2.5%~15% |

利用者が負う | 利用者・売掛先の信用 |

| ファクタリング | 売掛債権 | 2社間(オンライン):2%~12% 3社間:1%~9% |

利用者が負わない | 売掛先の信用 |

両者の大きな違いは、貸倒れリスクの有無です。売掛金が万が一回収不能となった場合に、手形割引は不渡りとなり、利用者が金融機関に弁済しなくてはなりません。

一方で、ファクタリングは貸倒れリスクを加味して手数料が設定されており、利用者が弁済の責任を負わないの基本です。

ファクタリングは償還請求権なしで実施されるので、ファクタリング後に売掛債権が回収不能になってもその損失はファクタリング会社が負ってくれます。

その代わり、手形割引を銀行に売却する場合の金利は年1.5%〜3.5%程度と安めに設定されています。

ファクタリングの手数料が2社間で5%〜20%で、年利に換算すると100%を超えるような超高利率になることと比較すると、手形割引はコストを抑えて利用できる点がメリットです。

補助金・助成金

補助金・助成金は、国や地方自治体が企業の支援を目的に実施している給付制度です。

給付された資金は返済義務がないため、利用者にかかる経済的な負担がありません。補助金・助成金は両方とも返済不要な制度ですが、給付における審査や目的などの諸条件が異なります。

補助金・助成金の違いを、以下にまとめました。

| 制度の種類 | 提供元 | 目的 | 審査 | 公募期間 |

| 補助金 | 経済産業省 | 企業の活性化 | 事業内容を採択されると受給可能 | 原則年1回 |

| 助成金 | 厚生労働省 | 労働環境の改善 | 条件を満たしていれば受給可能 | 通年 |

両者を比較すると助成金は支給額が少ない傾向にあり、資金調達には補助金のほうが適しています。

代表的な補助金・助成金は、経済産業省が提供している「ものづくり補助金」「IT導入補助金」や、厚生労働省が主催の「キャリアアップ助成金」「働き方改革推進支援助成金」などが挙げられます。

それぞれの補助金・助成金の公募期間は異なるので、ホームページで情報を確認しましょう。

参照:中小企業庁|補助金等公募案内

参照:厚生労働省|各種助成金・奨励金等の制度

また、各地方自治体も独自に補助金・助成金の制度を用意しています。

各地方自治体の公式サイトで「補助金」「助成金」などのキーワードで検索すると、お住まいの地域で用意されている制度が見つかります。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、インターネット上で支援者を幅広く募って資金調達する方法です。

プロジェクトを立ち上げて支援という形で出資をしてもらい、起案者は返礼品としてTシャツなどのリターンを用意するのが一般的です。

クラウドファンディングには購入型・寄付型・投資型・融資型の4種類があり、以下のような違いがあります。

- 購入型:起案者が支援者へ商品やサービスなどのリターンを用意する

- 寄付型:支援者から寄付する形で支援してもらう

- 融資型:数の投資家から集めた出資金を企業・個人に貸付する

- 投資型:投資家に未公開株を販売して出資してもらう

クラウドファンディングのメリットは、誰でも挑戦しやすい点です。金融機関の融資審査ほど事業性を問われず、プロジェクトに共感を得られれば資金調達ができます。

また、拡散性が高く商品・サービスの認知度を高める効果もあるのでマーケティングとしても有効です。

ただし、プロジェクトによっては目標金額に到達しなければ、支援者がいても資金調達が実現できません。

さらに、支援者は「このプロジェクトを応援したい」という共感で資金提供してくれるケースがほとんどなので、経営が悪化している企業が運転資金を調達する目的で調達するのは非常に困難です。

資金の調達ができなければ、借入など別の調達方法を検討しなくてはならない点は要注意です。

その他の資金繰り方法

デットファイナンス・エクイティファイナンス・アセットファイナンスなどにも分類できない資金繰りの方法として次のような手段があります。

- クレジットカードで支払いをする

- 請求書カード払いを利用する

- 取引先と交渉して資金繰りする

これらの方法は外部から資金を調達する手段ではありませんが、利用することによって企業の資金繰りを円滑化できます。

それぞれの資金繰り方法について詳しく解説していきます。

クレジットカードで支払いをする

資金繰りが厳しい時には細かい経費の支払いなどはクレジットカードでおこなうことで、やりくりできます。

クレジットカードは月末締め翌月末払いなど、お金を使ったタイミングと支払いのタイミングが異なるので、クレジットカードを使用して支払いをすることで手元の資金を流出させずの支払いができます。

手元に残ったお金で、取引先への支払いや給料支払いなど、現金でなければ支払いができない支払先へ支払うことが可能です。

また、クレジットカードは利用することでポイントを貯めることも可能です。

経費の支払いをクレジットカードでおこない、資金繰りをおこなうとよいでしょう。

請求書カード払いを利用する

請求書カード払いを利用することでも資金繰りができます。

請求書カード払いとは、クレジットカード払いに対応していない取引先に対してもクレジットカードで支払いができるサービスです。

具体的には請求書カード払い業者と契約し、請求書代金+手数料をクレジットカードで請求書カード払い業者へ支払うことで、請求書カード払い業者が取引先に対して利用者名義で代金の支払いをおこなってくれるサービスです。

これによって、手元に現金がなくても期日通りに取引先へ代金の支払いができます。

また、請求書カード払い業者はクレジットカードで代金+手数料の決済さえできればリスクが全くありません。

そのため、クレジットカードの限度額に「代金+手数料」以上の空きがあれば、誰でも審査に通過できます。

手数料も2%〜5%程度と、ファクタリングと比較してかなり低くなっているので、コストを抑えて資金繰りができます。

サービスの中には申込日当日に取引先へ振り込んでくれるものもあるので、急いで支払いをしたいときにも活用できるサービスです。

取引先への支払いをするお金が手元にない場合には、請求書カード払いを利用することで、期日に遅れることなく支払いができます。

取引先と交渉して資金繰りする

取引先と交渉して資金繰りする方法もあります。

具体的には次の2つの方法があります。

- 売掛先と交渉して入金を早めてもらう

- 買掛先と交渉して支払いを遅らせてもらう

売掛先から入金を早めてもらえれば資金確保のタイミングが早くなるので資金繰りは改善します。

また、買掛先に支払いを送らせてもらえれば、資金流出のタイミングが遅くなるので資金繰りは改善します。

売掛先・買掛先、いずれかと交渉することによっても資金繰りは改善します。

ただし、入金を早めてもらったり、支払いを遅らせてもらうことは、取引先企業から「資金繰りが苦しいのかな?」と危惧されるリスクがあるので注意しましょう。

資金調達の際に企業が意識すべき5つのポイント

外部から資金調達を検討する際に企業は次の5つのポイントを意識することによって資金繰りが成功する可能性が高くなります。

- 資金使途を明確にする

- 金融機関や投資家と人間関係を構築する

- ESG経営

- 将来のビジョンを明確にする

- 短期・長期の資金繰り計画を立てる

資金調達手段によって審査のポイントは異なりますが、、これらのポイントは共通して審査で確認されます。

外部から資金調達する際に共通する5つのポイントを詳しく見ていきましょう。

資金使途を明確にする

資金調達の際に最も重要な点は「何にいくら使うのか」「なぜそのお金が必要なのか」という点です。

金融機関や投資家は、提供したお金がどのように使われ、企業の利益や配当になった返ってくるかという点を重視します。

そのため、調達したお金の使途を明確化し、その資金がいくらの利益を生み出すのかの事業計画をしっかりと作成しましょう。

稀に銀行窓口に決算書や担保にしたい不動産の登記簿謄本を持参し「これでいくら借りられる?」と聞いてくる人がいますが、このような態度はNGです。

銀行も投資家も必要もない資金を提供するようなことはしません。

なぜそのお金が必要で、どのように企業が発展していくのかを明確に説明できるよう準備しましょう。

金融機関や投資家と人間関係を構築する

金融機関や投資家と人間関係を構築することも重要です。

お金のやり取りは最後は人と人との信頼です。

「この人だったら貸したお金は返ってくる」「この人なら事業計画をやり遂げられるだろう」と人間として信頼されて初めて希望する金額の提供を受けられます。

素晴らしい事業計画を立てることは簡単なので、最後は人間性が信頼できるかどうかが重視されます。

金融機関や投資家と人間関係をしっかりと構築し、まずは人として信頼してもらうことに努めましょう。

ESG経営

ESG経営とは環境(Environment)・社会(Society)・ガバナンス(Governance)の略称です。

環境や社会やガバナンスに投資をして、企業が目先の利益だけでなく、将来にわたって持続可能な経営をしていけるような経営を指します。

ESG経営をおこなっている企業は、「長期的に発展していくだろう」と判断され、投資家や金融機関の評価も高くなる傾向にあります。

そのため、出資や融資も受けやすくなります。

目先の利益だけでなく、周囲の環境や、従業員の幸福や、企業のガバナンスにしっかりとフォーカスし、将来にわたって持続可能な会社の体制を作ることを普段から意識して経営しましょう。

将来のビジョンを明確にする

目先のことだけでなく、会社の将来のビジョンを明確にしていくことも非常に重要です。

特に出資は会社が将来大きくなって、出資して取得した株式の価値が何倍にもなることを目指して行うものなので、5年後10年後の会社の売上規模や収益がどの程度になるのかを掲げ、その目標実現に向けてどのように行動していくのかを確認されます。

その上で、その計画が実現可能と判断された場合のみ出資を受けることが可能です。

資金繰りが苦しい時には、あまり先のことは考えられずに目先のことばかりになってしまいますが、目先のことばかりでなく将来のビジョンも明確にして、達成可能な事業計画書を策定するようにしてください。

短期・長期の資金繰り計画を立てる

短期・長期の資金繰り計画を立てましょう。

主に融資審査の際には資金繰り表の提出がほぼ必ず必要になります。

資金繰り表とは将来の資金繰りを予測したものです。

融資や出資を受けて、その後資金が枯渇するようなことがあってはならないので、資金調達から1ヶ月、1年後というように資金の出入りを予測し、残高を記録していきます。

資金繰り表は1年以内の資金繰りを予測した短期のものと、1年から5年程度先を予測した長期のものの2つの種類があります。

資金調達から1年以内の短期の資金繰りがどのようになるのか、資金調達から1年超の長期の資金繰りがどうなるのかをしっかりと示して、「資金提供することによって企業の資金繰りは円滑になり事業も成長できる」ということを説明しましょう。

状況別の資金調達方法を紹介

一口に資金調達といっても、何も目的に資金調達し、どんな状況なのかによっても適した資金調達方法は異なります。

次の5つの状況に応じた資金調達方法をそれぞれ解説していきます。

- 起業のための資金調達方法

- 事業拡大のための資金調達方法

- 運転資金確保のための資金調達方法

- 経営悪化時の資金調達方法

- 買収目的の資金調達方法

状況に応じた資金調達方法について詳しく解説していきます。

起業のための資金調達方法

起業のための資金調達方法は基本的に日本政策金融公庫か銀行や信用金庫から制度融資を受けるのがオーソドックスです。

日本政策金融公庫には「新規開業・スタートアップ支援資金」という起業の際に利用できる融資制度が用意されています。

また、地方自治体の制度融資にも「創業資金」「開業資金」などの融資制度が用意されており、いずれの資金調達方法も、所定の条件を満たせば2%前後の低い金利でお金を借りられます。

審査のポイントは事業計画書に実現可能性があるかどうかです。

事業計画書の内容が明確で「実現可能性が高い」と判断されれば審査に通過できる可能性が高くなります。

また、創業前と同じ職業で創業したほうが審査には通過しやすくなります。

創業時に利用できる補助金などもありますが、採択率は厳しいですし、それほど高額の資金調達はできないので、創業の際には日本政策金融公庫か、制度融資の創業資金を借りたほうがよいでしょう。

事業拡大のための資金調達方法

事業拡大のための資金調達方法は、銀行や日本政策金融公庫で設備資金の融資を受けるのが最もオーソドックスです。

基本的に事業拡大には設備投資が伴います。

銀行や日本政策金融公庫は当該投資の成功可能性が高いと判断できれば融資に応じます。

融資を受ける際には投資したい機械や不動産などの見積書と事業計画書を持参しましょう。

また、事業拡大のためには、投資家から出資を受けるなどのエクイティファイナンスも有効な方法です。

投資家に対して事業拡大計画を説明し、投資家の賛同を得られれば出資を受けられる可能性があります。

さらに、事業拡大や投資が政策目標に適ったものであれば補助金を獲得して事業を拡大することも可能です。

運転資金確保のための資金調達方法

運転資金の確保は基本的に銀行や日本政策金融公庫から借り入れましょう。

運転資金は基本的に手形貸付で短期の借入を行い、取引先から入金があったら返済し、再び不足した時には不足分を短期で借りて入金と同時に返済ということを繰り返すのが基本です。

しかし、短期運転資金の借り入れを繰り返すことは銀行にとっても利用者にとっても負担になるので、最近は3ヶ月から半年分程度の運転資金を一括で借り入れて長期間かけて返済していくのが一般的です。

いずれにせよ、運転資金を出資等で調達するケースはほとんどありません。

経営が正常なときの運転資金は銀行や日本政策金融公庫へ相談することで借り入れができます。

経営悪化時の資金調達方法

経営悪化時は銀行や日本政策金融公庫のセーフティネット貸付を利用するのが基本的な方法です。

セーフティネット貸付とは、その名の通り、経営が悪化した際のセーフティネットとなる貸付制度です。

売上や収益の減少など、一定の経営悪化の条件を満たした場合のみ利用できる貸し付けで、2%〜3%台程度の低い金利で借入できます。

また、銀行融資の審査に通過できない時にはノンバンクなどの貸金業者が融資する事業資金であるビジネスローンも活用できます。

ビジネスローンは赤字や債務超過で銀行や日本政策金融公庫の審査に通過できない企業でも審査に通過できる可能性がありますが、金利が10%〜18%程度と、高額になる可能性が高い点に注意しましょう。

ビジネスローンの審査にも通過できない場合や、急いで資金が必要な場合にはファクタリングが活用できます。

ファクタリングは売掛債権の売却なので、審査のポイントは売掛先企業の信用です。

売掛先企業が信頼できる企業であれば審査通過の可能性は高まるので、決算状況が悪く、銀行や日本政策金融公庫だけではなく、ビジネスローンの審査にすら通過できない企業でも、支払能力に問題がない企業に対する売掛債権を保有していれば審査通過の可能性があるでしょう。

経営悪化時はセーフティネット貸付→ビジネスローン→ファクタリングという順番で申し込むことで、いずれかの方法で資金調達できる可能性があります。

買収目的の資金調達方法

買収目的の資金調達方法は、出資などのエクイティファクタリングで調達するのに適しています。

買収には非常に大きなお金が必要になるので、ビジネスローンやファクタリングなどでは調達できません。

また、銀行や日本政策金融公庫の融資でもそれほど高額な資金調達はできないので、買収目的の資金を調達するのは困難です。

そのため、基本的に買収目的の資金調達は、投資家へ買収計画を説明し、お金を出資してもらうのがよいでしょう。

もちろん、自己資金が潤沢な企業は自己資金でも買収を進めることが可能です。

資金調達時の注意点

外部から資金調達する際には次の5つの点に注意して進めなければなりません。

- 資金調達の目的や金額を明確にする

- キャッシュ・フローへの影響を認識する

- 貸借対照表の変化について注意する

- 返済計画をしっかりと立てる

- 株主構成や議決権割合に配慮する

これらの点を把握せずに無計画に資金調達をしてしまうと、会社経営をかえって悪化させてしまうリスクがあります。

資金調達時に注意したい5つのポイントについて詳しく解説していきます。

資金調達の目的や金額を明確にする

資金調達を希望する際には資金調達の目的や金額を明確にしてください。

特に融資の場合には、必要もない資金の融資を受けられることはあり得ません。

何にいくら必要で、その資金を利用して事業がどうなるのか(立て直るのか、拡大するのか等)を根拠を付けて説明できるようにしましょう。

これらを説明するための事業計画書は必ず作成するようにしてください。

キャッシュ・フローへの影響を認識する

資金調達をすることによってキャッシュフローは良くも悪くも影響します。

借入の場合には、借入当初は手元資金が潤沢になるのでキャッシュフローにはプラスです。

しかし、手元資金が枯渇すると返済分だけキャッシュフローはマイナスになるので資金繰りは苦しくなります。

また社債で資金調達した場合は、期日に一括で返済しなければならないので、返済時のキャッシュフローへの影響は非常に大きくなります。

資金調達の際には、調達時のプラスのキャッシュフローの効果に加え、返済時のマイナスのキャッシュフローの効果がどの程度なのかを検討し、あらかじめ資金繰り表を作成するようにしてください。

貸借対照表の変化について注意する

資金調達することによって、貸借対照表にも変化が生じます。

出資を受けるのであれば、自己資金が増加するので自己資本比率が上昇し、外部からの貸借対照表に対する評価は上昇します。

しかし、銀行融資や社債などの借入によって資金調達する場合は、負債が増加するので、貸借対照表に対する評価はマイナスです。

資金調達によって貸借対照表がどのような影響を受けるのかを把握し、貸借対照表があまり悪化しないように注意してください。

返済計画をしっかりと立てる

資金調達の際には返済計画をしっかりと立てましょう。

出資以外の方法で資金調達した場合、必ず返済が発生するので、手元資金が枯渇したあとは返済によって資金繰りはむしろ苦しくなる可能性があります。

そのため資金調達後に資金をどのように使用し、その後、キャッシュインがどうなるのかを検討し、返済時に資金がショートしないように計画しましょう。

金融機関は返済の見込みが立たない資金を融資するようなことはありません。

資金調達後に資金繰りがどのように推移し、どのように返済するのかをエビデンスを付けて説明できるように計画しましょう。

株主構成や議決権割合に配慮する

出資によって資金調達する際には、既存の株主には十分に配慮するようにしてください。

新株発行によって資金調達する場合、既存の株主の議決権が希薄化してしまうためです。

例えば発行株式数100株の会社で51株の株式を保有している株主は、この企業の51%の議決権を保有しているので、過半数を占めています。

しかし、新規でもう100株を発行し、出資を受ける場合、既存の51株を持つ株主の議決権割合は200分の51なので、25.5%の議決権しか持たなくなってしまいます。

これは、既存の株主の利益を大きく害することになるので、このようなケースでは既存株主へしっかりと説明することが必要です。

また、経営者自ら過半数以上の議決権を保有している場合に新株発行をしすぎると、投資家が過半数以上を占めることになり、場合によっては会社から経営者が追い出されてしまうことになります。

出資を受けるということは会社の所有権の一部を譲渡するということなので、発行する株式数は既存の株主の議決権割合等を勘案した上で慎重に決めるようにしてください。

資金調達の手段についてよくある質問

資金調達の手段について、よくある質問に回答しています。

- 資金調達と借金の違いはなんですか?

- 開業間もないスタートアップ企業が利用できる資金調達方法はありますか?

- 個人事業主が利用できる資金調達方法はありますか?

スムーズに資金調達に移行できるよう、あらかじめ疑問を解消しておきましょう。

資金調達と借金の違いはなんですか?

融資などの資金調達と借金の違いは、調達した資金の使い道です。

一般的に資金調達は、開業資金・運転資金・設備資金などに充てる目的で金融機関より借入をします。

一方で借金は個人消費を目的とした借入です。たとえば、趣味で車・楽器・洋服を購入するといった具合です。

資金調達と借金はどちらもお金を借りる行為ですが、事業性があるかどうかで呼び名が異なります。

開業間もないスタートアップ企業が利用できる資金調達方法はありますか?

開業して間もない企業が資金調達をするのであれば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」がおすすめです。

創業前や創業して間もない事業者を対象にしており、原則として最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)を無担保・無保証人で借入できます。

その他にも、事業内容に応じたさまざまな融資制度が用意されているので、日本政策金融公庫のホームページで検索してみましょう。

個人事業主でも利用できる資金調達方法はありますか?

個人事業主に対応している資金調達方法は多くあり、自己資金・事業計画・経営状態などの諸条件を満たしていれば銀行融資も利用可能です。

ただし、融資審査は事業者の信用力が重要視されるため、財務状況が悪いならファクタリングの利用がおすすめです。

ファクタリングは売掛先の返済能力が重視されるため、債務超過・税金滞納など財務状況が悪くても資金調達しやすい傾向にあります。

法人専門のファクタリング会社もあるため、公式サイトを確認して個人事業主に対応しているか確認してください。

資金調達の手段を活用して企業の資金繰りを安定させよう!

本記事では、資金調達方法の種類や特徴をメインに解説しました。

資金調達方法にはさまざまな種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

長期的に安定した事業運営を続けていくためには、適切なタイミングでの資金調達が必要です。資金調達方法の中には調達のハードルが高いものもあるので、あらかじめ複数の手段をピックアップしておくことが重要です。

自社に合った最適な資金調達方法を選んで、企業の資金繰りを安定させましょう。