この記事は約13分で読めます。

銀行などの金融機関からお金を借りている人の中には「経営者状況が悪化して返済が難しくなった」と危機感を感じている方も多いのではないでしょうか?

金融機関からの借入は、返済計画を見直すリスケジュールをおこなうことで、経営や資金繰りが苦しくなった時も、返済を継続できる場合があります。

また、最近は融資先のリスケジュールにリソースを投下する金融機関が増えています。

リスケジュールには返済が容易になるというメリットがある一方、デメリットも多いので、メリットとデメリットを理解してリスケジュールを進める必要があります。

この記事では、中小企業のリスケジュールの審査基準や方法とメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

記事の目次

リスケジュールとは?

中小企業における「リスケジュール」とは、金融機関等からの借入金や返済条件(元本返済、利息・返済期間など)を見直し、返済負担を軽くするために返済スケジュールを再構築することを指します。

そのため、リスケジュールのことを融資の条件変更などということもあります。

具体的には、一時的に元本の返済を据え置いたり、返済期間を延長したり、利息だけ返済する形に変更したりと、企業の資金繰り状況や経営環境の変化に応じて柔軟に返済条件を再設計する融資条件の変更をおこなうことです。

特に経営環境が悪化してキャッシュフローが逼迫している中小企業にとっては、返済負担を軽減しつつ事業継続を図るための有力な対応策となります。

ただし、返済条件を変更するということは将来的な負担増や信用リスクの増加につながる可能性もあるため、慎重な検討が必要です。

リスケジュールに力を入れる金融機関の動向

近年、特にコロナ禍を契機に中小企業の資金繰り改善ニーズが顕在化する中で、金融機関においても返済条件の見直し、つまりリスケジュール対応を強める動きが見られます。

たとえば、金融機関側では「当面の返済負担を軽くして、企業の立て直しに時間を与える」という趣旨で、元本返済据置や返済期間延長を相談ベースで柔軟に認める方針を堂々と打ち出している銀行もあります。

また、省庁・政策金融機関もこうした動きを後押ししており、事業再生支援や中小企業再生協議会などとも連携しながら、金融機関が早期かつ実効的に支援型リスケに取り組める環境整備が進んでいます。

こうした背景には、倒産抑制・雇用維持といったマクロ的な観点から、金融機関にも「単なる貸出回収」ではなく「取引先の経営継続支援」の使命が強まっているという事情があります。

地域金融機関の中には、リスケや事業再生の専門部署を設けて、リスケジュールから事業再生へと、経営が悪化した取引先企業の債権をワンストップで後押しする取り組みを行うところも少なくありません。

リスケジュールの具体的な方法

リスケジュールは基本的には次の3つの方法があります。

- 元本返済の据置

- 返済期間の延長

- 複数の借入金のおまとめ

恒常的に返済額を軽減したいのか、一時的な返済額軽減でいいのかによって最適なリスケジュールの方法は異なります。

リスジュールの3つの具体的な方法について詳しく解説していきます。

リスケジュールの具体的な方法①元本返済の据置

中小企業が返済負担を一時的に軽くする代表的な方法が、元本返済を一定期間据え置き、利息または少額の返済だけを実施するというものです。

例えば、毎月元本10万円・利息5万円を返済していた案件を、当面の3〜6か月間は元本返済を停止し利息5万円のみ返済する形に変更することで、キャッシュアウトフローを削減し、運転資金や設備投資、販路開拓等に資金を回す余裕を確保します。

この方法は事業環境が一時的に悪化している場合に有効ですが、据置期間終了後には元本返済が再開するため、据置期間中に収益構造改善や資金調達体制の見直しを行っておくことが不可欠です。

また、据置によって返済期間が延びたり、総返済額が増加する可能性があることも理解しておく必要があります。

リスケジュールの具体的な方法②(返済期間の延長)

恒常的に返済額を軽減するリスケジュールの方法が、返済期間を延長して月々の返済額を圧縮する手法です。

たとえば、当初5年返済予定だった借入を10年返済に延ばすことで、毎月の返済負担を大幅に抑え、資金繰りの安定を図ることができます。

長期化することでキャッシュフローの余裕が生まれ、経営改善活動に注力する余地も出てきます。

ただし、返済期間を延ばすということは、その分利息支払い期間も長期化するため、結果として支払利息の総額が増えるリスクがあります。

そのため、延長を実施する際には増加する利息負担を勘案しつつ、併せて収益回復・経営改善計画を明確に策定することが肝要です。

リスケジュールの具体的な方法③(複数の借入金のおまとめ)

複数の借入金があり、返済額が高額になっている場合には、複数の借入金のおまとめをおこなうことで、毎月の返済額が軽減されます。

複数の借入金を一本化(おまとめ)は主に「金利の引き下げ」「返済期間の延長」「返済管理の効率化」という三つの理由によって返済額が軽すくなります。

まず、金利の引き下げ効果です。複数の借入先からそれぞれ異なる金利で借り入れている場合、比較的高金利のローンが混在しているケースが少なくありません。

借入金を一本化する際に、より低金利の金融機関でまとめ直すことができれば、全体の平均金利が下がり、月々の利息負担が軽くなります。一般的に借入額が大きくなればなるほど適用される金利は下がる傾向があるので、おまとめによって借入金1本の金額が大きくあるので、金利が下がる傾向があります。

次に、返済期間を延ばすことによる効果です。おまとめローンでは、従来よりも長期の返済期間が設定されることが多く、返済期間が延びることで1回あたりの返済額が分割され、月々の負担が抑えられます。これは急激な資金流出を防ぐうえで大きなメリットとなります。ただし、返済総額は増える可能性があるため、期間設定には慎重さが求められます。

さらに、返済管理の効率化も見逃せません。複数あった返済日・返済額・返済先が一本化されることで、管理がシンプルになり、延滞や支払いミスのリスクが低下します。これによって信用低下を防ぎ、結果として有利な条件で返済計画を維持しやすくなります。

ただし、おまとめは返済期間が短い借入金の返済期間を結果的に延長してしまうことになるので、返済総額が多くなってしまうリスクがある点に注意が必要です。

リスケジュールが認められる条件

銀行に借入金のリスケジュールをおこなってもらうためにはリスケジュールの審査に通過しなければなりません。

リスケジュールの審査に通過するためには次の3つのポイントが重要になります。

- 合理的な改善計画

- 誠実な対応と情報開示

- まだリスケジュールをおこなっていないこと

リスケジュールが認められる3つの条件について詳しく解説していきます。

リスケジュールが認められる条件①(合理的な改善計画)

金融機関がリスケジュールを認めるためには、単に「返済が厳しい」という事情だけではなく、将来的に経営改善・収益回復が見込める合理的な計画が提示されていることが条件となります。

具体的には、売上回復の見込み、コスト削減や業務効率化施策、新たな販路・サービスの展開といった改善策を数値ベースで示し、資金繰り表や収支改善のシナリオを用いて説明できることが求められます。

金融機関としては、返済条件を変更しても企業が立ち直る見通しがあるかを慎重に判断するため、改善計画が曖昧であったり、収益構造に明確な改善余地が見えない場合はリスケ承認が得られにくくなります。

したがって、経営者側は「返済を先送りする」だけでなく、「この期間に何をどう改善するか」を明確に示す必要があります。

リスケジュールが認められる条件②(誠実な対応と情報開示)

リスケジュールが認められるもう一つの重要な条件は、金融機関との信頼関係および誠実な対応です。

借入先企業は、決算書・資金繰り表・売上データなどの必要資料を正確かつタイムリーに提出し、現在の資金繰り状況や経営上の課題を隠さず説明する姿勢が求められます。

また、返済が滞った後ではなく、早めに返済困難の可能性が認められた段階で相談に入ることで「先を見越して準備している」と評価されやすくなります。

金融機関としても、状況把握のための資料が整っており、経営者が協力的であるほど、返済条件変更の検討を前向きに行いやすくなります。

このため、経営者自らが積極的に対応し、説明責任を果たすことがリスケ成功の鍵となります。

リスケジュールが認められる条件③(まだリスケジュールをおこなっていないこと)

国の指導もあるので、もしも返済が苦しくなったら基本的に銀行はリスケジュールを認めてくれます。

しかし、基本的には1つの借入金に対して、1回しかリスケジュールは認められません。

そのため、リスケジュールを希望する条件の1つとしてまだリスケジュールをおこなっていないことが重要になります。

すでにリスケジュールをおこなっている場合には、1回目のリスケジュールの際に提出した計画が無計画なものであったとネガティブに判断されるので、よほど実現可能性が高いと判断されるような計画を出さないとリスケジュール審査に通過するのは厳しくなります。

大前提として、リスケジュールを希望する借入金がまだリスケジュールをおこなっていないことが必要になります。

リスケジュールのメリット

借入金の返済が苦しくなった企業には主に次の5つのメリットがあります。

- 資金繰りの安定化

- 立て直しの時間を確保できる

- 取引先・従業員の信頼確保につながる

- 債務整理を回避できる

- 経営課題の可視化

リスケジュールの5つのメリットについて詳しく解説していきます。

リスケジュールのメリット① 資金繰りの安定化

リスケジュールの最大のメリットは、毎月の返済額を減らすことで資金繰りが安定する点です。

元本据置や返済期間の延長によって、当面のキャッシュアウトを抑えることができ、仕入れや人件費、家賃など事業継続に不可欠な支出を優先的に確保しやすくなります。

資金ショートのリスクを減らせることで、経営者は「今月の支払い」に追われる状態から解放され、少し先を見越した打ち手を考えられるようになります。

短期的には延命措置に見えるかもしれませんが、きちんと改善計画とセットで行えば、事業再生へつなげる有効な時間稼ぎの手段となります。

リスケジュールのメリット② 立て直しの時間を確保できる

返済負担を軽くすることで、単なる資金繰り対策にとどまらず、経営を立て直すための「時間」を確保できることも重要なメリットです。

返済に追われている状況では、新規開拓や商品開発、業務改善といった中長期的な施策に手が回らないことが多いですが、リスケにより一定の余裕が生まれれば、将来の収益源を育てるための投資や見直しに取り組むことが可能になります。

この時間を活かして、無駄な固定費の削減や、利益率の高い商品へのシフト、IT導入による効率化など、構造的な改革を進められるかどうかが、リスケ成功の鍵を握ります。

リスケジュールのメリット③ 取引先・従業員の信頼維持につながる

資金繰りが悪化して支払い遅延が頻発すると、仕入先や下請先、従業員との信頼関係が損なわれ、事業そのものの土台が揺らぎます。

リスケジュールによって返済スケジュールを現実的な水準に見直しておけば、金融機関への返済と同時に、取引先への支払いも計画的に行いやすくなり、「約束を守る会社」という評価を維持しやすくなります。

また、給与支払いの遅延リスクも小さくなるため、従業員の不安や退職を防ぐうえでも一定の効果があります。

金融機関との協議を通じて再建に取り組んでいる姿勢そのものが、関係者にとって安心材料となる場合も少なくありません。

リスケジュールのメリット④ 債務整理を回避できる

リスケジュールは、民事再生や破産などの法的整理に進む前の「ソフトランディング」の選択肢として機能します。

法的整理に踏み切ると、取引先や金融機関との関係が大きく変化し、信用面でのダメージも避けられません。

一方、私的整理の一種であるリスケジュールであれば、あくまで契約条件の見直しであり、取引自体は継続できる可能性が高くなります。

その結果、事業を継続しながら再生の可能性を探ることができ、M&A、事業譲渡、第二会社方式など、将来的な出口戦略の選択肢も残しやすくなります。

リスケジュールのメリット⑤ 経営課題の可視化

リスケジュールを申し込む際には、金融機関に対して事業計画書や資金繰り表を提出し、将来の収支見通しを説明する必要があります。

金融機関へ提出するには、経営者自身が自社の収益構造や固定費、採算性の低い事業などを客観的に見つめ直すきっかけになります。

普段は「なんとなく」で続けていた赤字部門や、無駄な経費が浮き彫りになりやすく、結果としてビジネスモデルの見直しや、早期撤退・集中投資といった意思決定につながります。

つまり、リスケは苦しい局面でこそ、経営を根本から組み立て直すチャンスにもなり得るのです。

リスケジュールのデメリット

リスケジュールは資金繰りや経営改善などのメリットがある一方、デメリットも大きいので金融機関へ相談する前にデメリットについても把握しておきましょう。

リスケジュールのデメリットは主に次の5点です。

- 信用力が低下しやすい

- 返済総額が増える可能性が高い

- 新規融資や投資機会が制限される

- 経営改善が先送りされる

- 保証人や担保へ悪影響がある

リスケジュールすることによって、新規借り入れや投資が制限されますし、必ずしも経営再建へ直結するとは限りません。

リスケジュールの5つのデメリットについて詳しく解説していきます。

リスケジュールのデメリット① 信用力が低下しやすい

リスケジュールを行うと、金融機関の内部では「条件変更先」として扱われ、従来よりも信用リスクが高い先と評価されることが一般的です。

その結果、同じ金融機関からの新規融資や追加融資は原則として抑制される傾向にあり、他の金融機関へ申し込む際にも、決算書や借入一覧を通じてリスケ履歴が伝わる可能性があります。

また信用保証協会の保証付融資をリスケジュールした場合、すべての金融機関から信用保証協会の保証付融資の新規融資は不可能になります。

信用力の低下は、融資条件の悪化(高金利・担保要求)や審査時間の長期化、そもそも融資見送りといった形で跳ね返ってくるため、成長投資が必要な局面で資金調達が難航するリスクを抱えることになる点はデメリットです。

リスケジュールのデメリット② 返済総額が増える可能性が高い

返済期間を延長したり、元本を据え置いたりすると、短期的な返済負担は軽くなりますが、その分利息を支払う期間が長くなるため、総返済額が増加する可能性が高くなります。

例えば、5年返済を10年に変更すれば、単純に倍の期間利息が発生し得ますし、据置期間中も利息は積み上がっていきます。

将来的に支払う利息負担が大きくなることで、利益が出ても返済に吸収される構造が続き、いつまでたっても財務体質が改善しない事態に陥るおそれがあります。

「今、楽になる代わりに、将来いくら余分に払うのか」という視点で慎重に判断する必要があります。

リスケジュールのデメリット③ 新規融資や投資機会が制限される

リスケジュールを行った企業は、金融機関の内部格付けで慎重な扱いとなるため、設備投資や新規事業、M&Aなど攻めの投資に必要な資金を調達しにくくなります。

結果として、「今がチャンス」と感じる局面であっても、資金がないために事業拡大のチャンスを逃してしまうことがあります。

また、既存取引先からの支払条件改善交渉や新規取引の打診においても、「リスケ中の企業」という情報が伝わることで慎重な対応をされる可能性があり、事業機会の面でも制約が生じることがあります。

このように、リスケジュールによって守りを固める代償として、攻めの選択肢が狭まる点は大きなデメリットです。

リスケジュールのデメリット④ 経営改善が先送りされるリスク

リスケジュールは、本来「経営改善のための時間稼ぎ」であるはずですが、返済負担が軽くなったことで安心してしまい、抜本的な改善策の実行が遅れてしまうケースも少なくありません。

構造的な赤字事業の整理や、人員・店舗の適正化、ビジネスモデルの転換など、痛みを伴う決断を先送りにすると、リスケ期間が終了した時点で再び資金繰りが悪化し、「再リスケ」や法的整理へと追い込まれるリスクが高まります。

リスケはあくまで「時間を買う手段」に過ぎず、その時間を有効活用できなければ、単に負担を後ろへ送っただけで終わってしまうことを、経営者は十分認識する必要があります。

リスケジュールのデメリット⑤ 保証人や担保へ悪影響がある

中小企業の借入では、代表者個人が保証人となっていたり、自宅や事業用不動産が担保に入っているケースが多くあります。

リスケジュールを行うと、金融機関はリスク管理を強めるため、追加担保の提供や保証人の拡大・変更を求める場合があります。

その結果、経営者個人や家族の資産がより広く巻き込まれ、万一再建がうまくいかなかった場合に担保や保証人に大きな悪影響が生じるケースも少なくありません。

また、保証協会付き融資では、代位弁済に至った際の求償権など、個人に対する長期の返済義務が残ることもあるため、リスケの条件内容とともに、保証・担保の扱いについても慎重に確認しておくことが重要です。

リスケジュール後の資金調達方法

リスケジュールを行うと、金融機関からの新規借入が難しくなるケースがあります。

返済条件を変更した履歴がある企業は、金融機関から「返済能力に不安のある取引先」としてリスク評価されやすく、新たな設備投資や運転資金のための借入申請に対して慎重な対応を受けることがあります。

こうした状況下では、別の資金調達手段を検討する必要があります。

リスケジュール後であっても資金調達できる手段として次のようは方法が考えられます。

- 役員や親族から借り入れる

- リースバックを利用する

- ビジネスローンでお金を借りる

- 請求書カード払いサービスを利用する

- ファクタリングを利用する

これら5つの方法であれば、リスケジュールをおこなった後でも必要な資金を調達できたり、取引先へ支払いができるようになったりする可能性があります。

リスケジュール後でも資金調達できる可能性がある5つの方法について詳しくご紹介していきます。

役員や親族から借り入れる

会社として金融機関からの借入が難しい場合、役員や親族から個人的に無利息または低金利で資金を借り入れる選択肢があります。

役員や親族から借り入れることのメリットは手続きが簡略で、信用審査も存在しないことが多いため迅速に対応可能です。

貸主がお金の貸し付けに同意すればどんなに決算状況が悪化していても資金調達できる可能性があるので、リスケジュール中でも資金調達できます。

一方で、親族間の契約であるため返済条件や返済計画が曖昧になりがちで、後々トラブルにならないよう、契約書を残す、返済スケジュールを明確にしておくなどの配慮が必要です。

また、あくまで緊急的な対応と位置付け、経営改善と並行して実施することが望まれます。

リースバックを利用する

所有している不動産や設備をリースバックを利用することで、売却代金を一時的な資金調達に充て、賃貸料を支払いながら不動産や設備を利用し続ける方法もあります。

リースバックとは、不動産や設備をリースバック業者へ売却し、売却代金を手にした上で、その後は売却した不動産をリースバック業者から賃借することで不動産や設備を使い続けられる方法です。

形態は単なる不動産の売却なので、不動産に評価さえあれば、どんなに経営状況が悪くても評価額相当の調達が可能です。

これによってまとまった資金を確保しつつ業務を継続できます。

ただし、売却後には家賃という固定費が生じ、家賃も周辺相場よりも高くなることがあります。

中長期的な収支改善計画がしっかりしていないと、かえって固定費負担が増えるリスクもあります。

ビジネスローンでお金を借りる

リスケジュール後の資金調達方法として従来の銀行借入ではなく、ノンバンク系やオンライン型のビジネスローンを活用する方法があります。

審査スピードが速く、少額から柔軟に借り入れできる点が魅力です。

また、最短即日入金に対応している業者も多いので、

赤字や債務超過の企業や、すでに既存借入金のリスケジュールをおこなっている企業でも審査に通過できる可能性があります。

ただし、ビジネスローンの金利は10%〜18%程度が相場になっており、銀行借入よりかなり高めであるケースがほとんどです。

返済負担を増やさないために借入額・返済計画を慎重に検討することが重要になります。

また、過去に返済条件を変更している実績がある場合、審査が厳しくなる可能性もあるため、借入先の比較をしっかり行いましょう。

請求書カード払いサービスを利用する

資金調達方法ではありませんが、リスケジュールによって外部から資金調達ができないのであれば、請求書カード払いサービスを利用して取引先へ代金を支払う方法があります。

請求書カード払いサービスとは、請求書を支払期日前に請求書カード払い業者へクレジットカードで支払い、請求書カード払い業者が取引先に対して代金を支払うサービスです。

利用者はクレジットカードの支払日に他のカード利用代金を一緒に支払いをおこないます。

請求書カード払いサービスを利用することによって、手元に現金がなくても取引先への支払いができます。

しかし、請求書カード払いは最長で60日先までしか支払いを先延ばしにできないので、短期的な資金繰り改善効果しかない点に注意が必要です。

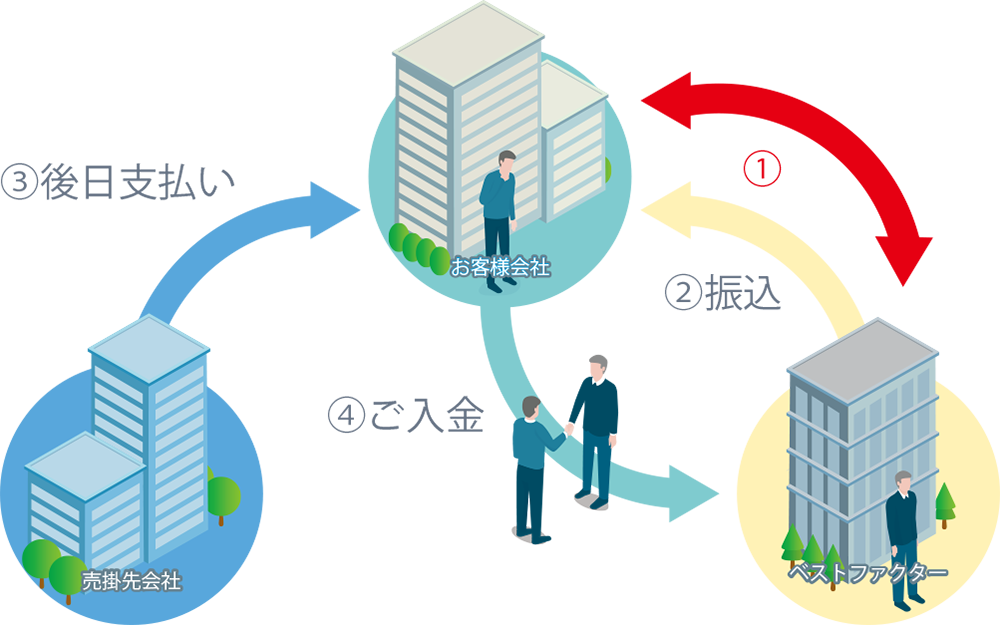

ファクタリングを利用する

売掛債権を買い取ってもらい、期日前に現金化する「ファクタリング」を利用することも有効です。

ファクタリングは売掛債権の売却なので審査対象は主に売掛先企業です。

そのため利用者が金融機関からの借入が難しい状況下でも、売掛先の信用力を基に早期に資金を調達できるメリットがあります。

ただし、手数料が高めであること、契約形態によってはリスクが伴うことを理解したうえで利用を検討する必要があります。

リスケジュール後にファクタリングを利用するメリット

リスケジュール後に資金調達したい中小企業にはファクタリングを利用することがおすすめです。

ファクタリングには次のようなメリットがあるためです。

- 最短即日で資金調達できる

- 売掛先企業の信用で資金調達できる

- 売掛債権の未回収リスクを排除できる

- 取引先の与信審査を任せられる

ファクタリングは融資審査に通過できない企業でも資金調達できますし、取引先の与信管理にも活用できます。

最短即日で資金調達できる

リスケジュールを行った企業は、金融機関からの新規借入が難しい状況にあることが多いですが、ファクタリングを利用すれば、売掛債権を期日前に換金することで、最短即日で資金化できるケースがあります。

取引先の支払期日まで待たずに現金を手に入れられるため、急な資金ニーズやキャッシュフロー変動に対して即応できます。

この点は、返済条件を見直しつつ資金ショートを回避したい中小企業にとって重要な選択肢です。

売掛先企業の信用で資金調達できる

ファクタリングの大きなメリットは、借入者自身の財務状況ではなく、売掛先企業の信用力を基に資金を調達できる点です。

つまり、返済条件変更や経営状況が芳しくない企業でも、取引先が信用できる企業であれば、ファクタリングで売掛債権を売却することで資金を確保できます。

ファクタリングを利用すれば通常の融資審査では跳ねられてしまうような信用力のない企業や、リスケジュール中でどこからもお金を借りられない企業でも資金確保できる可能性があります。

売掛債権の未回収リスクを排除できる

ファクタリングはノンリコースでおこなわれるのが基本です。

ノンリコースとは、ファクタリング後に売掛債権が未回収になった場合、その損失をファクタリング会社が負う契約です。

ファクタリングを利用すれば売掛債権の回収不能リスクを資金提供者が負うため、万が一売掛先が支払い不能になった場合でも、売掛企業が返済義務を負わないケースがあります。

リスケジュール後の企業にとっては、将来発生しうる売掛債権の不回収リスクを軽減できる点も魅力と言えます。

取引先の与信審査を任せられる

ファクタリングを利用すれば、取引先の与信審査を任せることができます。

リスクの高い売掛先企業はファクタリング会社の審査に通過できず、リスクの低い売掛先企業がファクタリング審査に通過できるので、結果的にファクタリングというフィルターを通すことによって売掛先企業が信頼できるかどうかの客観的な判断ができるようになります。

これによって、リスケジュールを実施した企業側が自ら取引先の信用調査に大きくリソースを割く必要がなくなります。

経営改善に専念したい中小企業にとって、審査の専門家活用できる点は大きなメリットです。

リスケジュール後にファクタリングを利用する際の注意点

リスケジュール後にファクタリングを利用するには次の3点に注意しましょう。

- 高額な手数料負担

- 調達可能額が限られる

- 悪徳業者・違法業者の存在

ファクタリングを利用する前に注意したい3つのポイントについて詳しく解説していきます。

手数料負担が高額

ファクタリングを利用する際の手数料は一般的に2社間の場合10%〜20%程度に及ぶことが多く、年利換算すると120%〜240%に相当することもあります。

融資の金利は年利で1%〜4%台程度なので、ファクタリングは融資と比較して手数料負担額がかなりの高額なります。

毎月のように利用すると、本当に年間調達額と同程度や倍くらいの手数料負担になるので、ファクタリングはあくまでも緊急時に臨時で利用する資金調達手段として活用しなければなりません。

ファクタリングは本当に困った時にスポットで利用するとともに、できる限り手数料が低い業者を選択しましょう。

調達可能額が限られる

ファクタリングで調達できる金額には限界があります。

「売掛債権の額面」までしか現金化できず、高額の資金調達を必要とする場合には不十分なケースがあります。

たとえば設備投資や大型M&Aなど、数千万円〜数億円規模の資金が必要な場合、売掛債権の規模が小さいと「調達できる金額が追いつかない」可能性があります

ファクタリングは「補完的資金調達手段」と位置づけ、他の手段と併用することが望ましいと言えます。

基本的には月商を超えるような金額の調達はできないと理解しておきましょう。

悪徳業者・違法業者が多い

ファクタリングは悪徳業者は違法業者に十分に注意しなければなりません。

ファクタリング業者の中には「債権売買」と称しながら実質的に「貸付」を行い、法外な手数料や償還請求権あり(借入者が返済不能になった場合に売掛企業が支払う義務)を付した契約を結ばせる違法業者の存在が指摘されています。

償還請求権ありは実質的な貸し付けで、貸金業者に登録していない無登録業者が実質的な貸付をおこなうことは闇金なので、絶対に取引しないようにしてください。

また、手数料が相場を超える業者にも十二分に注意が必要です。

金融庁も「高額な手数料・大幅割引によるファクタリング契約には多重債務に陥る危険性がある」と注意喚起しています。

利用の際には、償還請求権の有無、手数料が相場の範囲内かなどを慎重に確認することが不可欠です。

リスケジュール後のファクタリングにはベストファクターがおすすめ

リスケジュール後の資金調達にはファクタリングを利用するのがおすすめです。

ただし、ファクタリングは手数料が高く、悪徳業者も多いので、できる限り手数料が低く、業者の安全性が高いファクタリング業者を選択する必要があります。

ベストファクターは安全性が高く審査に通過しやすい業者として、お客様から高い評価を得ているので、リスケジュール後の資金調達にはかなりおすすめです。

ベストファクターの特徴は次のとおりです。

- 全国3箇所に店舗があり訪問しやすい

- 財務コンサルティングを受けられる

- 審査に通りやすい

- 最短即日入金

- 担当者が出張してくれる

ベストファクターの5つの特徴について詳しく解説していきます。

全国3箇所に店舗があり訪問しやすい

ベストファクターは東京・大阪・福岡の全国に3つの店舗を構えており、対面での相談・契約を希望する企業にとって訪問しやすい環境を整えています。

店舗での面談を通じて、経営者本人の状況や経営課題を直接ヒアリングしてもらえるため、電話・オンラインのみでは伝わりづらい経営者の想いや事業背景を理解してもらいやすいというメリットがあります。

顔と顔を合わせて経営相談やファクタリングの相談をしたいという方におすすめです。

財務コンサルティングを受けられる

ベストファクターはお客様の財務コンサルティングにかなり力を入れているファクタリング会社です。

単なる売掛債権の買取りにとどまらず、経営改善や資金繰り改善の観点から財務コンサルティングを併設しています。

リスケジュールを受けている企業は、そもそも財務状況がかなり悪化していることが多いので、財務状況を立て直すことは非常に重要です。

ベストファクターであればリスケジュール後の企業が、今後どのように収益構造を改善し、キャッシュフローを健全化していくべきか、専門家の助言を受けながら戦略を練ることが可能です。

審査に通りやすい

ベストファクターは審査に通過しやすいファクタリング会社として知られています。

ベストファクターは審査担当者と利用者がヒアリングで直接話をすることを重視しています。

ここでは経営者の人間性や意欲、事業の背景など「定性的な評価」も重視しており、決算状況だけでは審査が通りにくい場合でも相談ベースで前向きに検討してくれる場合があります。

つまり、単純に財務指標が悪化しているというだけでは申込を断られず、「どこを改善しようとしているか」「経営者としてどのように対応するか」といった観点を経営者が丁寧に伝えることで、審査通過の可能性を高めることができます。

他社の審査に落ちた方、他のファクタリング会社を利用しており「手数料が高い」と感じている方にベストファクターはおすすめです。

最短即日入金

ベストファクターは店舗来店可能な企業に対しては、契約手続き完了後に即日入金を実施しています。

「どうしても今日お金が必要」という企業でも資金調達できるので、取引先への支払いなどのために緊急で資金が必要になった方も価値ようできます。

リスケジュールによって返済条件を変更して資金繰り改善が急務となっている中小企業にとって、即日入金のスピード感は大きなメリットと言えます。

担当者が出張してくれる

ベストファクターは出張買取も実施してます。

会社が遠方でベストファクターの店舗まで来店が難しい場合でも、同社は担当者が会社まで出向いて訪問対応してくれます。

地方の中小企業や訪問が困難な事業者でも、対面でのヒアリング・契約が可能となります。

契約には面談が必須となっていますが、必ずしもベストファクターの店舗まで来店する必要がありません。

店頭への来店が難しい方は、気軽に出張を依頼してみましょう。

中小企業のリスケジュールについてよくある質問

中小企業のリスケジュールについてよくある質問は次のとおりです。

- リスケジュールの申請に遅れるとどうなりますか?

- リスケジュールすると返済期間はどれくらい延びますか?

- リスケジュール後、新たな融資を受けられますか?

- リスケジュールをすると事業再生扱いになりますか?

- リスケジュールにかかる費用や手続きはどれくらいですか?

リスケジュール申請に遅れるとどうなりますか?

一般的に、返済が困難と判断されてから金融機関へ相談するよりも、返済負担が増大する前の段階で早期に相談する方が承認を受けやすくなります。

遅れて相談した場合、既に延滞状態や滞納状態に入っているとみなされ、信用リスクが高まり、リスケ交渉が困難になったり、条件変更が制限されたりする可能性があります。

実際に延滞が発生するとリスケジュール審査が厳しくなるので、売上減少や資金繰り悪化の兆しが出た段階で、早めに金融機関と対話を開始することが望ましいです。

リスケジュールすると返済期間はどれくらい延びますか?

返済期間の延長幅は借入額・返済残高・経営改善の見込み・金融機関の判断などによって異なります。

一般的には、例えば5年返済を7年〜10年に延ばすケースや、元本据置期間を3ヶ月〜6か月設ける例があります。

ただし、延長すれば総返済額や利息総額が増えるため、延ばし過ぎると将来的な返済負担が重くなるリスクもあるため、延長は改善計画とセットで慎重に検討する必要があります。

リスケジュール後、新たな融資を受けられますか?

リスケジュールを行った場合、金融機関からの追加融資・新規融資を受けにくくなる可能性があります。

返済条件を変更しているという経営リスクのサインが信用評価に影響し、条件変更先として慎重に扱われることが多いです。

そのため、リスケ後の資金調達については、金融機関以外の手段(ファクタリング、リースバック、事業再生ファンド等)を併用して検討することが重要です。

リスケジュールをすると事業再生扱いになりますか?

必ずしも「事業再生」扱いになるわけではありません。

リスケジュールは返済条件を見直すものであり、必ずしも債務整理や法的再生(会社更生・民事再生など)を意味するものではありません。

ただし、返済条件変更が長期化し改善の見込みが立たない場合には、より抜本的な事業再生支援や債務放棄の議論が必要となるケースもあるため、初期段階で専門家に相談することが望まれます。

リスケジュールにかかる費用や手続きはどれくらいですか?

リスケジュール自体に明確な「手数料」が発生するわけではありませんが、金融機関が求める改善計画書作成、資金繰り表整理、提出資料の準備などに専門家(会計士・税理士・再生コンサルタント)を活用する場合、数十万円~数百万円程度の外部コンサル費用がかかることがあります。

また、条件変更後には利息の総額増・返済期間延長など財務上のコスト増も発生しますので、「事務コスト+将来コスト」を含めてトータルで検討することが重要です。

借主と金融機関が直接話をする場合には、リスケジュールにかかる費用は発生しません。

まとめ

中小企業にとって、リスケジュールは「返済負担を軽くしながら立て直しの時間を稼ぐ」有効な手段です。

しかし、軽くなった返済条件を放置しておくだけでは、将来的に返済総額が増えたり信用力が低下したりするリスクがあります。

金融機関がリスケを認めるためには、改善計画の提示・誠実な情報開示が不可欠です。

さらに、リスケ後の資金調達手段として、例えばファクタリングなどを視野に入れておくことで、金融機関以外の選択肢も確保できます。

特に返済条件を変更した後は、資金繰りと経営改善を両輪で回すことが成功のポイントとなるため、早期に金融機関へ相談し、実際に返済不能になる前に行動するようにしてください。